Die Gesundheitsversorgung in den USA steht vor einer tiefgreifenden Krise, die besonders die ländlichen Regionen des Landes betrifft. Vor dem Hintergrund wachsender finanzieller Belastungen und chronischer Unterfinanzierung kämpfen viele ländliche Krankenhäuser darum, ihre Standorte offen zu halten und gleichzeitig die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Inmitten dieses Drucks rücken medizinische Schuldenfinanzierungsunternehmen vermehrt in den Fokus. Sie treten als sogenannte „Lösungen“ für diese schwierige Situation auf und bieten Finanzierungsmodelle an, mit denen Krankenhäuser versuchen, ihre ausstehenden Forderungen gegenüber Patienten einzutreiben – insbesondere bei Personen mit geringem Einkommen, ohne Versicherung oder ohne Zugang zum traditionellen Bankwesen. Die Rolle der medizinischen Schuldenfinanzierer ist komplex und vielschichtig.

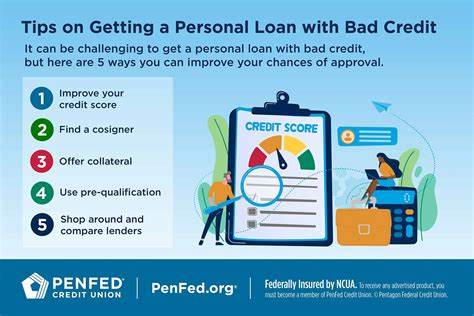

Diese Firmen, die als Vermittler zwischen Krankenhäusern und Patienten agieren, versprechen den Einrichtungen oft verbesserte Einnahmen durch die Abwicklung von Zahlungsplänen und die Vergabe kreditähnlicher Darlehen. Dabei sprechen sie insbesondere Menschen an, die beispielsweise aufgrund niedriger Bonität nur schwer Kredite oder andere Finanzierungen erhalten können. Ein prominentes Beispiel ist das Unternehmen Curae, das sich mit seiner Tochtergesellschaft innerhalb eines größeren Kreditkartenkonzerns auf sogenannte „Subprime-Patienten“ spezialisiert hat – also Patienten mit hohem Ausfallrisiko. Für die Krankenhäuser scheint der Einsatz dieser Mittel zunächst attraktiv, denn die meisten Einrichtungen verzeichnen in den letzten Jahren stark reduzierte Gewinnmargen. Laut Berichten erreichten die durchschnittlichen operativen Margen vieler gemeinnütziger Krankenhäuser 2023 mit teils unter einem Prozent ein historisches Tief.

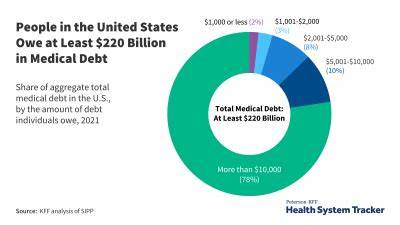

Die finanziellen Engpässe werden zusätzlich durch politische Entscheidungen verschärft: Kürzungen bei Medicaid und der Abschwächung des Affordable Care Act durch geplante Gesetzesänderungen könnten bis 2034 Millionen Menschen in den USA unversichert zurücklassen. Die Folge wären nicht nur höhere Schuldenlasten für Patienten, sondern auch erhöhte Risiken für Krankenhausfinanzen. Kritiker warnen jedoch vor den Nebenwirkungen dieser Finanzierungspraktiken. Viele Experten betrachten das Modell als symptomatisch für ein grundsätzlich defizitäres und dysfunktionales US-Gesundheitssystem, in dem Patienten zunehmend in die Rolle von Kunden gedrängt werden, während Versorgungseinrichtungen versuchen, mehr Geld von ihnen zu erhalten. Dass diese Unternehmen oft hohe Gebühren auf Transaktionen erheben und teilweise Kreditzinsen von bis zu über 25 Prozent durchsetzen, sorgt nicht nur für einen enormen Druck auf finanziell ohnehin schwache Patientengruppen, sondern nährt auch die Angst vor einer Verschärfung der sozialen Ungleichheiten.

Darüber hinaus ruft die sorgfältige Auswahl und Vermarktung „subpriminierter“ Kreditnehmer ethische Fragen hervor: Werden Patienten, die eigentlich Anspruch auf kostenlose oder vergünstigte Versorgung im Rahmen von Krankenhaushilfsprogrammen hätten, durch den finanziellen Druck eher in kostenträchtige Finanzierungsmodelle gedrängt? Gesundheitsrechtler befürchten, dass durch den Schwerpunkt auf die Einforderung von Zahlungen und auf Kreditprodukte Bedürftige durch das Raster fallen und letztlich stärker verschuldet werden. Erfahrungsberichte von Betroffenen verdeutlichen die Schwierigkeiten, die solche Finanzierungen mit sich bringen können. Einige Patienten berichten, sie seien ohne ihr Wissen für Kreditkarten angemeldet worden, die zur Begleichung medizinischer Rechnungen dienen sollten – mit Folgen für ihre Kreditwürdigkeit und finanziellen Spielräume. Während Einrichtungen wie Curae in Kommunikation betonen, dass ein Teil der angebotenen Darlehen zinsfrei bis zu 24 Monate besteht und nur ein kleiner Anteil der Patienten langfristige Kredite mit Zinsen abschließe, bleibt die undurchsichtige Struktur von Gebühren und Zinssätzen ein Problem, das die öffentliche Kritik nicht beruhigt. Insgesamt lässt sich sagen, dass medizinische Schuldenfinanzierer durchaus temporäre Lösungen für die finanziellen Nöte von Krankenhäusern darstellen können.

Sie tragen dazu bei, kurzfristig Liquidität zu schaffen, die angesichts gesunkener staatlicher Mittel und politischer Spannungen dringend nötig ist. Allerdings schließen sie die eigentlichen strukturellen Probleme nicht aus, wie die hohen administrativen Kosten im Gesundheitssystem, die mangelnde Versicherungsabdeckung und die steigenden medizinischen Gesamtausgaben. Vielmehr besteht die Gefahr, dass durch ein Finanzierungsmodell, das Patienten in eine Schuldenspirale drängt, die soziale und gesundheitliche Kluft weiter wächst. Die Debatte um diese Finanzierungsansätze spiegelt also generalisierte Herausforderungen wider, die die US-Gesundheitsversorgung in Zukunft bewältigen muss. Eine nachhaltige Lösung erfordert neben Reformen in der Finanzierung öffentlicher Gesundheitsprogramme auch mehr Transparenz bei Krankenhausabrechnungen, stärkeren Patientenschutz und eine kritische Überprüfung der Rolle privater Finanzdienstleister im Gesundheitswesen.

Andernfalls droht eine weitere Verschärfung der finanziellen Belastung für Patienten und Krankenhäuser – eine Entwicklung, die vor allem die ohnehin benachteiligten Bevölkerungsgruppen in ländlichen Regionen besonders hart treffen würde. Zusammenfassend zeigt sich, dass medizinische Schuldenfinanzierer zwar kurzfristige Erleichterungen für Krankenhäuser ermöglichen können, gleichzeitig aber ein symptomatisches Element eines krisenhaften Systems sind. Während der US-Gesundheitssektor mit den Folgen politischer Entscheidungen und wirtschaftlichem Wandel kämpft, müssen alle Beteiligten den Spagat meistern, eine qualitativ hochwertige und bezahlbare Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen. Die Frage, ob Finanzierungsmodelle wie die von Curae langfristig eine echte Lösung oder vielmehr eine problematische Zwischenstufe darstellen, bleibt offen und wird von zahlreichen Akteuren mit großem Interesse verfolgt.