In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Unternehmen zunehmend mit der Herausforderung auseinandergesetzt, ihre Datenbankarchitektur an wachsende Anforderungen anzupassen. Die Migration zu PostgreSQL gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung, insbesondere wenn es darum geht, die Nutzungskosten zu senken, die Performance zu verbessern und den Betrieb zu vereinfachen. Motion, ein Unternehmen, das sich auf natürliche Sprachgestützte KI-Workflows spezialisiert hat, zeigt eindrucksvoll, wie eine solche Migration erfolgreich umgesetzt werden kann. Im Folgenden werden die Hintergründe, die technischen Herausforderungen, die Erfahrungen während der Migration sowie die langfristigen Vorteile von Postgres gegenüber CockroachDB beleuchtet. Seit Anfang 2022 nutzte Motion CockroachDB, eine verteilte SQL-Datenbank, die besonders durch ihre Fähigkeit zur horizontalen Skalierung und hohe Verfügbarkeit besticht.

Gerade bei Multi-Region-Setups erweist sich CockroachDB als praktisch, da sie den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gerecht wird, indem sie Daten regional segmentieren kann. Trotz dieser Vorteile stiegen mit dem Wachstum des Unternehmens die Datenbankkosten rapide an. Gegen Mitte 2024 waren die Abrechnungskosten von CockroachDB auf ein Vielfaches angewachsen, was den Betrieb zunehmend unwirtschaftlich machte. Zudem gab es bisher keine zwingende Notwendigkeit für multi-regionale Datenhaltung, denn die Kunden setzten primär auf einfache, transaktionale Abfragen innerhalb einer einzelnen Region. Dies veranlasste das Team, die Vorteile einer traditionellen Postgres-Architektur intensiver zu prüfen.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Umstellung war die Reduktion von Komplexität und Kosten. Die Migration wurde durch den Einsatz eines objekt-relationalen Mappers (ORM) wie Prisma erleichtert, der die Datenbankabstraktion vereinfachte und vergleichende Tests zwischen beiden Systemen ermöglichte. Trotz dieser Abstraktion stießen die Entwickler bei CockroachDB allerdings wiederholt auf Probleme mit Migrationen. Vor allem die Ausführung großer Datenbankmigrationen führte zu Timeouts, die den Betrieb ernsthaft beeinträchtigten. Da automatische Migrationstools wie Prisma zeitweilig nicht mehr zuverlässig funktionierten, musste oft auf manuelle Migrationen auf Datenbankebene zurückgegriffen werden.

Diese manuellen Eingriffe konnten den Deploymentprozess um Stunden verzögern. Im Gegensatz dazu erwies sich PostgreSQL als um ein Vielfaches performanter: Eine komplexe Migration, die in CockroachDB minutenlang dauerte und teilweise scheiterte, erledigte Postgres in wenigen Sekunden. Dieses immense Geschwindigkeitsplus führte zu einem deutlich reibungsloseren Entwicklungsprozess, weniger operativen Problemen und letztendlich zu einer höheren Zuverlässigkeit. Neben den Migrationsproblemen beeinträchtigten die Ineffizienzen von CockroachDB auch den ETL-Prozess (Extract, Transform, Load). Airbyte, ein ETL-Tool, bot zwar eine Konnektorunterstützung für CockroachDB, jedoch war diese Lösung bei Motion noch im Alpha-Stadium mit bekannten Speicherlecks.

Diese Instabilitäten führten immer wieder zu Verzögerungen oder Ausfällen in der Datenintegration. Die Kombination aus schlechter Performance und unzureichender Tool-Unterstützung machte CockroachDB für umfangreiche ETL-Szenarien ungeeignet. Hinsichtlich der Abfragegeschwindigkeit zeigte sich ein gemischtes Bild. Einige komplexe Abfragen laufen bei CockroachDB dank eines speziell entwickelten Query-Optimierers schneller als bei Postgres. Dieser Optimierer erkennt Aggregationsmuster und verteilt Abfragen effizient.

Allerdings war dies die Ausnahme. Im Tagesgeschäft erzeugte Prisma häufig sehr komplexe und verschachtelte SQL-Abfragen, die in CockroachDB zu langen Laufzeiten und vollständigen Table Scans führten. Im Vergleich dazu zeigte Postgres eine wesentlich bessere Performance, indem es viele dieser Anfragen durch effizientere Indizes und besser optimierte Ausführungspläne stark beschleunigte. Ein Beispiel illustriert, wie eine realistische Abfrage auf eine millionenfache Datenmenge bis zu zwanzigmal schneller in Postgres verarbeitet wird als auf CockroachDB. Ferner führte die Migration zu einer ganzen Reihe weiterer positiver Effekte.

Entwickler konnten beispielsweise SQL-Abfragen einfacher abbrechen, da Postgres hier eine deutlich direktere Steuerung über Clients wie TablePlus ermöglicht. Im Gegensatz dazu war das Stoppen einer laufenden Abfrage in einer verteilten CockroachDB-Instanz technisch aufwendiger und fehleranfällig. Supportanfragen verliefen bei CockroachDB zudem langsamer, da der Service oft eine verzögerte Reaktionszeit zeigte und den Kunden mit zusätzlichen administrativen Hürden konfrontierte. Die Übertragung der Daten selbst stellte eine weitere große Herausforderung dar. Die größten Tabellen von Motion hatten schon an die hundert Millionen Einträge, was ein schnelles und sicheres Migrationsverfahren notwendig machte.

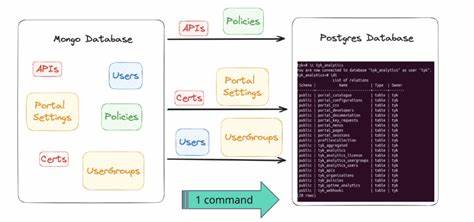

Die bislang verfügbare ETL-Unterstützung für CockroachDB war unzureichend, weshalb eine individuelle Migration auf Basis von Streaming-Technologien entwickelt werden musste. Ein eigens entwickelter ETL-Prozess nutzte das Node.js Runtime-Environment Bun, für schnelle Dateiverarbeitung und parallele Migrationsströme. Dabei wurden die Daten aus CockroachDB exportiert, in CSV-Dateien zwischengespeichert und anschließend in die PostgreSQL-Datenbank eingespielt. Während der Tests zeigte sich, dass Unterschiede in der Speicherung von JSON- und Array-Daten zwischen CockroachDB und Postgres zu Problemen führen konnten.

Daher wurden spezielle Parser und Transformationslogiken entwickelt, um die Datenkompatibilität sicherzustellen. Die finale Migration verlief dennoch reibungslos: Innerhalb von etwa 15 Minuten konnte die gesamte Datenbank mit minimaler Ausfallzeit in den Wartungsmodus versetzt und übertragen werden. Businessseitig bedeutete die Umstellung eine signifikante Verbesserung. Insgesamt sanken die Latenzen im Anwendungsbetrieb um ein Drittel, was sich in spürbar besserer Performance für die Nutzer äußerte. Die Betriebskosten reduzierten sich darüber hinaus um mehr als 110.

000 US-Dollar jährlich, ein Betrag, der mit weiterem Wachstum noch größer ausfallen dürfte. Doch nicht nur die Kennzahlen waren erfreulich, sondern auch das gesteigerte Vertrauen der Entwickler in die Datenbanktechnologie. Postgres bietet durch sein etabliertes Ökosystem eine Vielzahl von Optimierungs- und Analysetools, die unmittelbar nach der Migration zu verbesserten Abfrageplänen und höherer Stabilität beitrugen. Darüber hinaus konnten Entwickler durch verbesserte Debugging-Möglichkeiten und transparentere Fehlerbehandlung schneller auf Probleme reagieren. Trotz der Herausforderungen ist die Migration zu PostgreSQL kein einfacher Prozess.

Sie verlangt präzise Planung, fundiertes technisches Know-how und ein gutes Verständnis der jeweiligen Datenbankarchitektur. Empfehlungen für eine erfolgreiche Migration umfassen das sorgfältige Monitoring von Datenbankmetriken vor und nach der Umstellung, das Entwickeln eigener ETL-Tools bei unzureichenden Standardlösungen sowie ausreichend Zeit für Tests und Validierungen einzuplanen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Anwendungen auch bei hoher Last stabil und performant bleiben. Die Entscheidung von Motion, von einer verteilten Cloud-Datenbank hin zu einem monolithischen, aber robusten System wie PostgreSQL zu wechseln, illustriert eindrucksvoll, dass Technologieentscheidungen nicht nur von Features oder Skalierungsmethoden abhängen dürfen. Vielmehr sind Kostenstrukturen, Wartbarkeit und tatsächliche Anwendungsfälle ebenso wichtige Kriterien.

Während CockroachDB unbestreitbar Vorteile in speziellen Szenarien bietet, ist PostgreSQL für viele moderne Applikationen der pragmatischere und wirtschaftlichere Weg. Für Unternehmen, die ähnliche Überlegungen anstellen, zeigt das Beispiel von Motion, dass eine sorgfältig geplante Migration langfristig Betriebskosten reduziert, technische Stabilität erhöht und die Performance deutlich verbessert. Die breite Unterstützung durch Open-Source-Communities und das vielfältige Ökosystem von Postgres verbessern zudem die Flexibilität und Zukunftssicherheit von Datenplattformen. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Erfolg einer Migration zu Postgres maßgeblich von der konsequenten Fehleranalyse, der Nutzung moderner Entwicklungswerkzeuge und der Bereitschaft zu innovativen Lösungen im Migrationsprozess abhängt. Die Investition in Zeit und technische Ressourcen zahlt sich durch effiziente Prozesse und eine starke technologische Basis schnell aus.

Motion hat mit seiner Umstellung auf Postgres nicht nur die Performance signifikant gesteigert, sondern auch wichtige Impulse für den Umgang mit komplexen Datenbanken in der Praxis gesetzt – ein Vorbild für viele Unternehmen im digitalen Zeitalter.