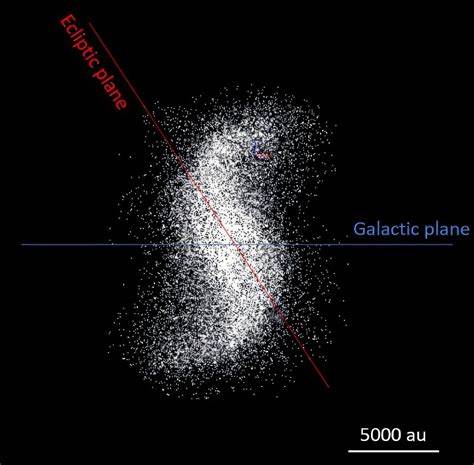

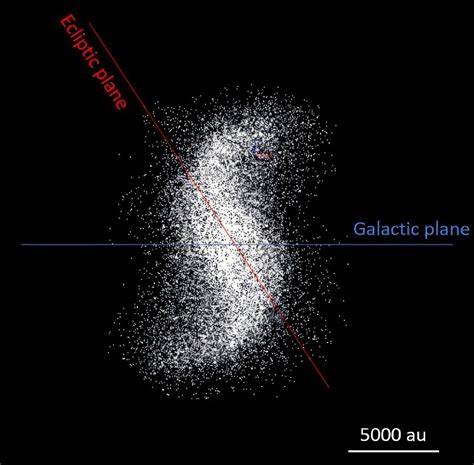

Die Oortsche Wolke ist ein weitgehend unbekanntes, aber faszinierendes Gebiet an der äußersten Grenze unseres Sonnensystems. Sie gilt als eine gewaltige, kugelförmige Ansammlung von Eiskörpern und Kometen, die das Sonnensystem umgibt und als Ursprung vieler langperiodischer Kometen betrachtet wird. Obwohl man sich lange Zeit eine homogene Wolke aus tausenden von Kometen und Eiskörpern vorstellte, zeigen neuere Studien, dass in der inneren Oortschen Wolke komplexe Strukturen existieren. Besonders auffällig ist dabei eine Spiralstruktur, die einige Wissenschaftler vor neue Rätsel stellt und wichtige Hinweise auf die Dynamik in diesem fernen Bereich gibt. Diese Spiralstruktur könnte dazu beitragen, unser Verständnis vom Ursprung des Sonnensystems und von dynamischen Prozessen in den äußeren Regionen zu vertiefen.

Die Erforschung der Oortschen Wolke gestaltet sich äußerst schwierig, da sich die Wolke in Entfernungen von etwa 2.000 bis 100.000 Astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne erstreckt. Dies entspricht dem 50- bis 2.500-Fachen der Entfernung Erde-Sonne, was bedeutet, dass direkte Beobachtungen mit heutiger Technik kaum möglich sind.

Dennoch gelingt es Forschern durch komplexe Simulationen und indirekte Beobachtungsmethoden, Strukturen und Dynamiken zu erahnen und unter bestimmten Voraussetzungen abzuleiten. Die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke verändert dabei das bisherige Bild der Wolke als statisches Reservoir von Kometen und macht sie zu einem dynamischeren und strukturierteren Gebiet. Die Spiralstruktur entsteht durch vielfältige Gravitationskräfte, die auf die kleinen Körper in der inneren Oortschen Wolke wirken. Ein wichtiger Faktor ist die gravitative Wechselwirkung zwischen den Kometen und äußeren Planetenkörpern unseres Sonnensystems, allen voran Jupiter und Saturn, deren enorme Masse auch in großen Distanzen noch Kraft zeigt. Zusätzlich spielen nahe Vorbeiflüge von anderen Sternen und die galaktische Gezeitenwirkung eine Rolle.

Diese Einflüsse können dazu führen, dass sich die Kometenbahnen im Laufe von Jahrmillionen verändern und so durch Teilansammlungen und Bahnnachbarschaften spiralförmige Muster bilden. Diese Muster dürften nicht nur vorübergehend sein, sondern eine gewisse Stabilität aufweisen, was auf eine ausgeprägte dynamische Architektur in der Wolke hinweist. Die Bedeutung dieser Spiralstruktur umfasst mehrere Bereiche der Astronomie und Astrophysik. Zum einen hilft sie dabei, die Häufigkeit und Verteilung von Kometen mit bestimmten Umlaufbahnen besser zu verstehen. Dies ist besonders relevant, da Kometen aus der Oortschen Wolke von Zeit zu Zeit als Besucher in unser inneres Sonnensystem reisen und dabei spektakuläre Himmelsereignisse erzeugen können.

Die Kenntnis über die inneren Strukturen der Wolke verbessert die Vorhersage solcher Ereignisse und hilft bei der Einschätzung potenzieller Einschlagsrisiken auf der Erde. Des Weiteren liefert die Spiralstruktur Hinweise auf die Entwicklung des Sonnensystems selbst. Die Formation dieser Strukturen ist ein Zeichen dafür, dass die äußeren Randbereiche nicht nur zufällige Ansammlungen sind, sondern durch frühzeitige Einflüsse und langandauernde gravitative Effekte geformt wurden. Dies ist ein Hinweis auf eine vielschichtige Geschichte unseres Systems, in der nicht nur die Planetenbildung, sondern auch großräumige dynamische Triebe eine Rolle spielen. Die Existenz solcher Muster kann zudem Aufschluss über die Wechselwirkungen zwischen unserem Sonnensystem und der umgebenden Milchstraße geben.

In den letzten Jahrzehnten haben astronomische Beobachtungen und Computersimulationen stark an Bedeutung gewonnen, um solche weit entfernten Strukturen zu erfassen. Durch verbesserte Modelle konnten Forscher die Entstehung und Erhaltung der Spiralstruktur plausibel simulieren. Dabei wurden Mechanismen untersucht, wie die gravitative Wechselwirkung mit nahen Sternen in der galaktischen Nachbarschaft, Kollisionen oder Annäherungen von sogenannten Sternenmassenobjekten sowie galaktische Gezeiten. Die Erkenntnis, dass solch komplexe Muster entstehen können, ist ein Meilenstein in der Erforschung der langen Phase zwischen Planetenbildung und langfristiger Stabilisierung des Sonnensystems. Die Zukunft der Erforschung der Oortschen Wolke, insbesondere der Spiralstruktur in ihrem Inneren, sieht vielversprechend aus.

Neue Weltraumteleskope, die in naher Zukunft starten sollen und spezielle Beobachtungstechnologien verwenden, ermöglichen es, schwache Signale und geringe Helligkeiten von Kometen und kleinen Körpern weiter zu untersuchen. Auch der Einsatz von interstellaren Raumsonden könnte künftig direkte Daten aus dieser Region liefern. Je mehr Details man über die Struktur und Dynamik dieser fernen Umgebung sammelt, desto genauere Modelle können entwickelt werden, die das Verständnis sowohl des eigenen Sonnensystems als auch anderer Planetensysteme vertiefen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung und Erforschung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ein wichtiger Schritt ist, um die komplexen und dynamischen Prozesse an den Rändern unseres Sonnensystems besser zu begreifen. Diese Struktur zeigt, dass unser kosmisches Umfeld evolutionären Kräften unterliegt, die weit über die bekannten Planeten hinausreichen.

Das Studium dieser Strukturen hilft dabei, bisher unklare Fragen zur Entstehung und Entwicklung unseres Systems zu beantworten und eröffnet spannende Perspektiven für zukünftige Forschung in der Astronomie.