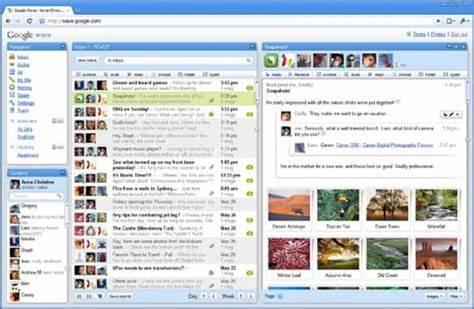

Im Jahr 2009 präsentierte Google mit Wave eine revolutionäre Kommunikationsplattform, die darauf abzielte, das traditionelle Konzept der E-Mail zeitgemäß zu transformieren. Während E-Mails zu diesem Zeitpunkt bereits Jahrzehnte alt waren und Instant Messaging, Wikis, Blogs und andere Formen der Online-Kommunikation etabliert waren, erkannte Google die Notwendigkeit, alle diese Elemente in einem einheitlichen und flexiblen System zusammenzuführen. Das Ergebnis war Google Wave, eine innovative Synthese von E-Mail, Chat, kollaborativen Dokumenten und sozialen Medien, die weit über die Grenzen klassischer Nachrichtenformate hinausging. Die Gründer von Google Maps, die Brüder Lars und Jens Rasmussen, zeichneten sich maßgeblich für die Entwicklung von Wave verantwortlich und arbeiteten über zwei Jahre intensiv an diesem Projekt. Die offizielle Einführung einer Preview-Version im Mai 2009, gefolgt von einer erweiterten Vorschau im September desselben Jahres, bot Entwicklern und frühen Nutzern die Möglichkeit, einen Blick in die Zukunft der Kommunikation zu werfen.

Google Wave setzte an einem zentralen Problem an: dem Ineinandergreifen unterschiedlicher Kommunikationsformen. E-Mails galten als zu langsam, vielschichtig oder umständlich für den Echtzeit-Austausch, Instant Messaging wiederum oft als informell und unstrukturiert. Mit Wave sollten Nutzer eine Plattform erhalten, die das Beste aus beiden Welten verbindet und darüber hinaus gemeinsame, dynamische Dokumentbearbeitung und multimediale Inhalte integriert. Im Kern ermöglichte Wave eine Art „Live-Konversation“, bei der Nutzer synchron und in Echtzeit kommunizieren und gleichzeitig zusammenarbeiten konnten. Anders als bei klassischen Nachrichtenformaten wurde jeder Tastendruck in einer Wave nachverfolgt und in Echtzeit sichtbar, wodurch ein noch unmittelbares Kommunikationsniveau als bei herkömmlichen Chatprogrammen erreicht wurde.

Die Nutzer konnten innerhalb einer Wave nicht nur Nachrichten austauschen, sondern auch gemeinsam an Textdokumenten, Präsentationen oder sogar Spielen arbeiten. Dabei wurden Farbcodes und individuelle Cursor verwendet, sodass sichtbar blieb, wer gerade wo aktiv war. Diese Funktion förderte die Zusammenarbeit in Projektgruppen oder sozialen Kreisen, da Inhalte nicht nur kommuniziert, sondern direkt kollaborativ gestaltet wurden. Nutzer konnten jederzeit den Verlauf aller Änderungen nachvollziehen, ähnlich wie bei der Versionierung auf Wikipedia, was eine transparente und nachvollziehbare Kommunikation sicherstellte. Zudem gab es eine Playback-Funktion, die es erlaubte, die Entstehungsgeschichte einer Konversation oder eines Dokuments Schritt für Schritt rückzuverfolgen.

Ein bedeutender Vorteil von Google Wave war auch die Möglichkeit, Dateien per Drag-and-Drop in die Konversation einzubinden. Dies wirkte der klassischen E-Mail-Anhänge-Problematik entgegen, bei der Versionierung und Verbreitung von Dateiversionen schnell unübersichtlich werden können. So konnten beispielsweise Fotogalerien, Tabellen oder Präsentationen nahtlos in eine Wave integriert und gemeinsam bearbeitet werden. Auf technischer Ebene wurde hierfür allerdings ein Browser-Plug-in namens „Gears“ benötigt, da moderne Webstandards wie HTML5 zum damaligen Zeitpunkt solche Funktionen noch nicht vollumfänglich unterstützten. Die offene Architektur von Wave stellte ebenfalls eine Besonderheit dar.

Google entwickelte Wave nicht als proprietäres Produkt, sondern als ein offenes Protokoll, das jedem erlaubte, eigene Wave-Server zu betreiben und sie miteinander kommunizieren zu lassen – ähnlich wie es bei E-Mail-Servern der Fall ist. Durch diese Offenheit sollten Entwickler weltweit ihre eigenen Erweiterungen und Anwendungen für Wave schaffen können, wodurch ein dynamisches Ökosystem entstehen sollte. So konnten nicht nur klassische Anwendungen wie Spiele – zum Beispiel Schach oder Sudoku – in Wave integriert werden, sondern auch innovative Tools wie eine Übersetzungsfunktion, die eingetippte Texte simultan in andere Sprachen übersetzte und so die Grenzen der Kommunikation auflöste. Die Vision hinter Google Wave war nicht nur die Verschmelzung von Technologien, sondern auch der Abbau von Barrieren zwischen verschiedenen Kommunikations- und Zusammenarbeitsformen. Einem Nutzer sollte es möglich sein, nahtlos von einem Email-artigen Austausch zu einer Chat-ähnlichen Unterhaltung zu wechseln und parallel gemeinsam Dokumente zu erarbeiten.

Zudem konnten Wellen – also gesamte Konversationen inklusive aller Inhalte – in Webseiten eingebettet werden, was neue Formen der Interaktion ermöglichte. Ein Blogartikel konnte dadurch eine interaktive Kommentarsektion erhalten, die in Echtzeit aktualisiert wird, oder öffentliche Wellen fungierten als offene Diskussionsräume und kollaborative Plattformen für verschiedene Interessengruppen. Doch während Google Wave durch seine technischen Innovationen und die umfassende Vision viel Begeisterung auslöste, stieß das Projekt auch auf Kritik und Herausforderungen. Microsofts Chefsoftwarearchitekt Ray Ozzie nannte Wave zu komplex und „anti-web“. Die Sorge bestand darin, dass die Vielschichtigkeit der Anwendung gerade in der Nutzung eher hinderlich wirken könnte, da Nutzer sich mit zu vielen parallelen Funktionen und neuen Konzepten auseinandersetzen müssten.

Zusätzlich ließ insbesondere die Integration zwischen der neuen Welt von Wave und traditionellen Kommunikationsmitteln wie klassischer E-Mail viele Fragen offen, beispielsweise wie lange beide Systeme nebeneinander existieren würden und wie die Interoperabilität gehandhabt werden sollte. Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die Privatsphäre. Wenn Wellen öffentlich auf Webseiten eingebettet oder weitläufig geteilt werden konnten, erwuchs die Frage, wie private Gespräche geschützt werden und welche Einwilligungen zur Veröffentlichung erforderlich sind. Außerdem stellte sich die Sorge, dass die offene Editierbarkeit von Inhalten nicht nur Zusammenarbeit, sondern auch Konflikte nach dem Muster von „Edit Wars“ bei Wikipedia hervorrufen könnte, wenn mehrere Nutzer unterschiedliche Auffassungen vertreten und gegeneinander arbeiten. Im Kern spiegelte Google Wave den Versuch wider, die Art und Weise der digitalen Kommunikation und Zusammenarbeit grundlegend zu erneuern und zu vereinfachen.

Die fortschrittlichen Features wie Echtzeitbearbeitung, offene Protokolle, multimediale Integration und natürlich die sofortige Sichtbarkeit aller Aktionen zielten darauf ab, die zwischenmenschliche digitale Interaktion zu optimieren und zu beschleunigen. Die Idee, eine Plattform zu schaffen, die gleichzeitig Messaging, Email, soziale Medien und kollaboratives Arbeiten verbindet, hatte das Potenzial, den Umgang mit digitalen Informationen nachhaltig zu verändern. Obwohl Google Wave letztlich trotz vielversprechender Technologie den Massenmarkt nicht im großen Stil erreichte und 2012 eingestellt wurde, hinterließ das Projekt Spuren. Viele Funktionen, die in Wave erstmals implementiert wurden, fanden später Einzug in andere Google-Dienste oder inspirierten neue Anwendungen in der Kommunikations- und Kollaborationsszene. Die Vorstellung der Live-Bearbeitung von Dokumenten, der Integration verschiedener Kommunikationskanäle und der Unterstützung von Echtzeit-Zusammenarbeit bleibt bis heute relevant.

Rückblickend lässt sich sagen, dass Google Wave ein visionäres Projekt war, das seiner Zeit voraus war. Die Dynamik digitaler Kommunikation hat sich in den Jahren danach weiterentwickelt, und viele der in Wave vorgestellten Kernideen werden heute in Tools wie Slack, Microsoft Teams oder Google Docs selbstverständlich genutzt. Wave leistete einen wertvollen Beitrag zum Verständnis, wie Kommunikation und Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter idealerweise gestaltet sein können – flexibel, transparent, synchron und interaktiv. Zusammenfassend zeigt Google Wave eindrucksvoll, dass die Weiterentwicklung von etablierten Technologien wie der E-Mail nicht nur technische Innovationen, sondern auch ein Umdenken bezüglich der Nutzererfahrung und der sozialen Dynamik erfordert. Die Herausforderungen, die Wave aufzeigte, sind ebenso Lehrstücke für zukünftige Projekte.

Die digitale Kommunikation ist ein sich beständig wandelnder Bereich, und die Vision von Google Wave bleibt ein faszinierender Meilenstein auf dem Weg zu einer vernetzten und kollaborativen Zukunft.

![Yuval Noah Harari on AI and Human Evolution [video]](/images/D47BE5D8-1B5A-4FD6-9C41-33A8CF5204E2)