Die globale Erderwärmung stellt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar, mit tiefgreifenden Folgen für Ökosysteme, Gesellschaften und das Klima weltweit. Besonders empfindlich reagieren die gigantischen Eismassen in den Polarregionen auf steigende Temperaturen. In den letzten Jahrzehnten ist die schmelzende Masse der Polareisschilde in Grönland und der Antarktis zum führenden Verursacher des globalen Meeresspiegelanstiegs geworden. Experten warnen inzwischen eindringlich davor, dass eine Erwärmung um 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau bereits zu hoch ist, um die Stabilität dieser Eismassen langfristig zu gewährleisten. Selbst die aktuelle Erwärmung von etwa 1,2 Grad hat bereits alarmierende Veränderungen verursacht und könnte weitere irreversible Prozesse auslösen.

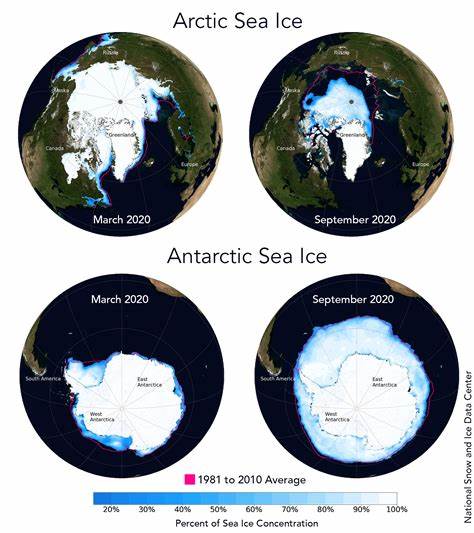

Die daraus resultierenden Meeresspiegelanstiege bedrohen nicht nur Küstenregionen, sondern bringen weitreichende soziale, wirtschaftliche und ökologische Konsequenzen mit sich. Die Polarregionen sind unverkennbar vom Klimawandel betroffen. Satellitenmessungen zeigen, dass sowohl der Grönländische Eisschild als auch Teile des Westantarktischen Eisschilds seit den 1990er Jahren dramatisch an Masse verlieren. Der jährliche Verlust hat sich vervierfacht, mit einer beschleunigten Schmelze an den Eisschildebargen und einem zunehmenden Abschmelzen von Gletschern und Schelfeisflächen. Diese Veränderungen sind nicht nur kurzfristige Ereignisse, sondern deuten auf eine sich verstärkende Dynamik hin, die durch selbstverstärkende Rückkopplungsmechanismen vorangetrieben wird.

Die Gefahr besteht darin, dass selbst moderate Temperaturüberschreitungen wie jene bei 1,5 Grad Celsius irreversible Kipp-Punkte in den Eisystemen auslösen können, bei denen die Eisschilde in eine Phase raschen und fortschreitenden Zerfalls eintreten. Historische Daten und Klimarekonstruktionen aus vergangenen warmen Erdzeitaltern belegen, dass bereits geringe Temperaturerhöhungen zu signifikantem Eisverlust führten. Während des letzten Interglazials, vor etwa 120.000 Jahren, lagen die globalen Temperaturen etwa 0,5 bis 1,5 Grad höher als vorindustriell, und dennoch lag der Meeresspiegel deutlich mehrere Meter über dem heutigen Niveau. Untersuchungen zeigen, dass sowohl Grönland als auch die Antarktis damals teilweise geschmolzen sind – ein Hinweis darauf, dass heutige und zukünftige Erwärmungen in einer ähnlichen Größenordnung schon signifikante und langfristige Veränderungen hervorrufen können.

Die Eisschilde reagieren auf Klimaveränderungen oft nicht linear. Einmal überschrittene Temperaturschwellen können zu Kettenreaktionen führen, die lange anhaltende Auswirkungen haben und sich nur über Zeiträume von Jahrhunderten bis Jahrtausenden zurückbilden lassen. Ein zentrales Element der Instabilität sind verschiedene Rückkopplungsmechanismen. Dazu zählt die sogenannte Oberflächenhöhe-Schmelz-Rückkopplung, bei der der Eisverlust zu einer Absenkung der Eisschilde führt. Auf niedrigeren Höhen ist die Luft wärmer, was weitere Schmelze beschleunigt.

Ebenso kritisch ist die marine Eisschildinstabilität, bei der der Eisrand auf dem Meeresgrund liegt, der in gewissem Maße ins Land hinein abfällt. Ein anfänglicher Rückzug kann dann durch zunehmende Eisverflüssigung und beschleunigten Eisabfluss weiter befeuert werden. Darüber hinaus gibt es die Theorie der instabilen marinen Eisstufer, bei der durch den Zusammenbruch von Eisregalen hohe Kliffs entstehen, die mechanisch instabil sind und zusammenbrechen, was den Rückzug zusätzlich beschleunigt. Diese Mechanismen zusammengenommen schaffen Bedingungen für ein rapide fortschreitendes Schmelzen, das durch die heutige Erwärmung bereits angestoßen sein könnte. Die gegenwärtige Situation macht besonders deutlich, dass selbst das gehaltene Erderwärmungsziel von 1,5 Grad Celsius – wie es im Pariser Klimaschutzabkommen definiert wurde – für die Eisdecke an den Polen gefährlich ist.

Neue Studien legen nahe, dass schon die derzeitige Erwärmung von etwa 1,2 Grad, wenn sie über längere Zeit beibehalten wird, ausreichend ist, um irreversible Veränderungen in Gang zu setzen. Dies würde über die kommenden Jahrhunderte zu mehreren Metern Meeresspiegelanstieg führen – ein Szenario mit katastrophalen Folgen für Hunderte Millionen Menschen in Küstengebieten weltweit. Derartige Meeresspiegelanstiege verdrängen Bevölkerungen, gefährden Trinkwasserversorgung und Infrastruktur und verschärfen soziale sowie wirtschaftliche Ungleichheiten. Zudem stellen sie enorme Herausforderungen für Anpassungsmaßnahmen dar, die bislang als realistisch galten. Die wissenschaftliche Erkenntnislage berichtet, dass die aktuellen Modelle und Beobachtungen zu den Eisänderungen tendenziell konservativ sind.

Tatsächlich könnten die tatsächlichen Raten des Eisverlusts und die daraus folgenden Meeresspiegelanstiege noch drastischer ausfallen. So zeigen jüngere Erkenntnisse aus satellitenbasierten Massenbilanzmessungen, dass insbesondere das Abschmelzen der Eiskappen in Grönland und die dynamische Instabilität der westantarktischen Gletscher sich beschleunigen. Dies korrespondiert mit dem Phänomen der Arktischen Verstärkung, die dazu führt, dass die arktische Region deutlich stärker und schneller erwärmt wird als der globale Durchschnitt. Viele Klimamodelle unterschätzen dieses Phänomen, was wiederum zu unterschätzten Prognosen für die Eisdynamik führt. Die Komplexität der Prozesse, die das Schmelzen der Polareisschilde steuern, macht es schwierig, exakte Schwellenwerte für irreversible Eisverluste zu definieren.

Dennoch zeigt die kombinierte Auswertung von paläoklimatischen Daten, Beobachtungen und Modellsimulationen, dass der „sichere“ Grenzwert für die globale Mitteltemperatur vermutlich deutlich unter 1,5 Grad Celsius liegt. Einige Wissenschaftler argumentieren sogar, dass es notwendig wäre, die globale Erwärmung unter 1 Grad zu halten, um den Polareisschilden noch eine gewisse Stabilität gewährleisten zu können. Das entspricht etwa den Temperaturverhältnissen in den 1980er Jahren, als die Eismassen noch weitgehend im Gleichgewicht mit dem Klima standen. Neben der Temperatur spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Veränderungen in den ozeanischen Zirkulationsmustern, insbesondere die Zunahme des Eindringens von warmem Tiefenwasser in Meerescanyons unter die Eisschelfe, führen zu intensivem Basismelting.

Dieser Prozess ist besonders ausgeprägt in Westantarktika und Teilen Ostantarktikas. Die dynamische Reaktion der Eisströme auf diese Veränderungen beschleunigt wiederum den Eisverlust. Die langsame Reaktion des Erdmantels in Form von Glazial-isostatischer Anpassung kann zwar lokale Effekte haben, die das Schmelzen teilweise abbremsen, doch kann dieser Prozess auf den relevanten Zeiträumen von Jahrhunderten nur begrenzt gegensteuern. Die Aussicht auf mehrere Meter Meeresspiegelanstieg über die nächsten Jahrhunderte ist nicht nur ein Umwelt- oder Klimaproblem, sondern eine soziale und wirtschaftliche Herausforderung von enormer Tragweite. Küstenstädte und niedrige Inselstaaten sehen sich zunehmenden Überschwemmungen, Sturmfluten und Landverlusten gegenüber.

Wirtschaftlich könnten Schäden in Billionenhöhe entstehen, und es ist von globalen Flüchtlingsbewegungen auszugehen. Die Anpassung an solche Veränderungen erfordert enorme Ressourcen und Planung, die oft in den am stärksten betroffenen Regionen fehlen. Aus diesen Gründen gewinnt der Ruf nach einem strengeren globalen Erwärmungsziel an Bedeutung. Die Begrenzung der Erderwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius ist zwar ein wichtiges Etappenziel, doch die wissenschaftliche Evidenz deutet darauf hin, dass es nicht ausreicht, um die Eisschilde zu stabilisieren und den gefährlichen Meeresspiegelanstieg zu reduzieren. Stattdessen bedarf es tiefgreifender und rascher Emissionsreduktionen, um die globale Temperatur möglichst nahe am vorindustriellen Niveau zu halten oder sogar zu senken.

Die Einhaltung des sogenannten Vorsorgeprinzips, bei dem Risiken selbst bei Unsicherheiten minimiert werden, ist hier von zentraler Bedeutung. Die internationale Politik steht vor der Herausforderung, diese wissenschaftlichen Befunde in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Nationale und globale Strategien müssen ambitionierte Emissionsziele formulieren und gleichzeitig Anpassungsmaßnahmen an den Meeresspiegelanstieg stärken. Die Unterstützung besonders vulnerabler Länder und Regionen, die von den Auswirkungen am stärksten betroffen sind, ist essenziell. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die globale Erwärmung um 1,5 Grad Celsius für die Polareisschilde bereits eine zu hohe Belastung darstellt.

Das aktuelle Klima mit etwa 1,2 Grad Erwärmung zeigt bereits, welche dramatischen Veränderungen möglich sind, und zukünftige Entwicklungen könnten diese Prozesse noch beschleunigen. Um den schlimmsten Folgen vorzubeugen, sind tiefgreifende Klimaschutzmaßnahmen notwendig, die eine Rückkehr zu kühleren globalen Temperaturen anstreben – möglicherweise unter 1 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriellen Verhältnissen. Die Aufgabe ist komplex, aber von existenzieller Bedeutung für die Zukunft des Planeten und das Wohl zukünftiger Generationen.