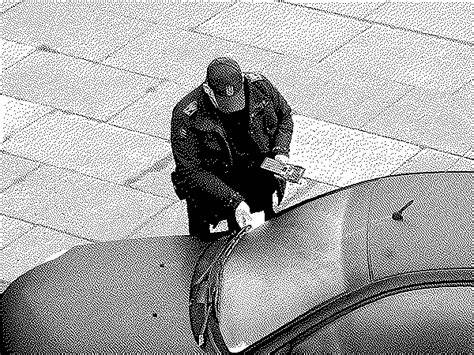

Parkraumüberwacher sind häufig mit Misstrauen, Ärger und Unverständnis konfrontiert. Ihr Berufsbild ist nicht selten von negativen Gefühlen geprägt, denn niemand freut sich darauf, einen Strafzettel zu erhalten oder gar sein Fahrzeug abgeschleppt vorzufinden. Trotzdem verdienen alle, die in der Parkraumüberwachung tätig sind, Anerkennung und sogar einen gewissen Schutz vor pauschaler Kritik. Warum? Weil sie in einem komplexen System agieren, das weit über das bloße Schreiben von Strafzetteln hinausgeht und viele strukturelle Probleme unserer Gesellschaft widerspiegelt, die oft nicht auf Verfehlungen der einzelnen Parkraumüberwacher zurückzuführen sind. Es ist an der Zeit, diese Tatsache mehr zu würdigen und zumindest einmal im Jahr allen Parkraumüberwachern symbolisch die Hand zu reichen – vielleicht am besten mit einer alljährlichen Begnadigung.

Der Umgang mit Parkraumüberwachung ist eine Gratwanderung zwischen Ordnung und Freiheit im urbanen Raum. Parkplätze sind begrenzt, Fahrzeuge werden immer zahlreicher und die Anforderungen an Mobilität wachsen stetig. Gleichzeitig verlangen Straßenverkehrsordnungen und Verkehrssicherheit, dass Verkehrs- und Parkregeln eingehalten werden. Die Aufgabe der Parkraumüberwacher ist es, diese Regeln durchzusetzen und so einen geordneten und sicheren Verkehrsfluss zu sichern. Sie sind jedoch in einem praktisch unmöglichen Spannungsfeld: Auf der einen Seite stehen die Menschen, die ihr Recht auf einfachen und günstigen Parkraum sehen möchten.

Auf der anderen Seite steht die Notwendigkeit, öffentliche Flächen effektiv zu organisieren, um Verkehrschaos und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Ein Blick zurück zeigt, wie stark das Thema Parken mit gesellschaftlichen Gewohnheiten und technologischer Entwicklung verbunden ist. Autos sind ein Symbol für Freiheit und Mobilität, aber sie bringen auch viel Verantwortung mit sich. Im Gegensatz zu vielen anderen Alltagsgegenständen können Fahrzeuge erheblichen Schaden verursachen. Straßenverkehr erfordert deshalb ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, Verantwortung und Regelakzeptanz von allen Beteiligten.

Parkraum ist dabei eine besonders sichtbare und oft höchst emotionale Schnittstelle im Zusammenspiel von Verkehrsteilnehmern, Behörden und städtischer Infrastruktur. In Städten, in denen es oft am Platz mangelt, wird jeder Quadratmeter, der dem Parken dient, heiß umkämpft. Das führt nicht nur zu Frustrationen und Konflikten unter Autofahrern, sondern wirkt sich auch auf andere Lebensbereiche aus. Fußwege werden blockiert, Fahrzeugkolonnen sorgen für Luftverschmutzung und steigende Stresslevel, Kunden bleiben aus, wenn Parkmöglichkeiten nicht ausreichend oder zu teuer sind. Dass Parkraumbewirtschaftung so oft auf harte Hand setzt und Strafzettel unvermeidlich erscheinen, ist eine Konsequenz von systemischen Fehlentwicklungen.

Deswegen sind Parkraumüberwacher selbst oft nicht die Verursacher dieser Probleme, sondern diejenigen, die sie im Rahmen ihrer Aufgabe ausbaden müssen. Neben der direkt spürbaren Herausforderung der Parkraumknappheit haben Wissenschaftler und Stadtplaner auch die dahinterliegenden sozialen und wirtschaftlichen Mechanismen untersucht. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist die Arbeit von Dr. Donald Shoup, der in seinem Buch „The High Cost of Free Parking“ aufzeigt, wie falsche Subventionierung und Preisgestaltung von Parkraum zu ineffizientem und verschwenderischem Verhalten führen. Er beschreibt, dass viele Verkehrsteilnehmer gar nicht ihr Ziel aufsuchen, sondern vielmehr „herumkurven“ auf der Suche nach kostenlosem oder billigem Parkraum.

Dieses „Cruising“ verursacht zusätzlichen Verkehr, Luftverschmutzung und Stress. Die Lösung liegt demnach nicht nur in einem verstärkten Durchgreifen, sondern in einer intelligenten Infrastruktur- und Preispolitik, die den Parkraum besser steuert und damit Konflikte minimiert. Auch datengestützte Ansätze bieten Chancen für ein neues Verständnis von Parkraumbewirtschaftung: Verkehrsdaten können analysiert und für eine verbesserte Verkehrsplanung genutzt werden. Statt Parkverstöße alleine als persönliches Fehlverhalten zu brandmarken, sollten sie als Symptome struktureller Missstände erkannt werden. In einigen Städten wie Berkeley zeigen innovative Konzepte, dass die Aufgabe der Parkraumüberwachung von der Polizei entkoppelt und auf spezialisierte Teams übertragen werden kann.

Diese wechseln dann von einer rein strafenden hin zu einer präventiven und serviceorientierten Funktion. Zudem können Verstöße als unmittelbares Feedback für schlechte Infrastrukturmaßnahmen dienen und so dazu beitragen, Stadtplanung kontinuierlich zu verbessern. Die Rolle der Parkraumüberwacher als potenzielle Konfliktvermittler wird oft unterschätzt. Sie vermitteln nicht nur zwischen Verkehrsteilnehmern und Behörden, sondern auch zwischen den verschiedenen Interessen und Erwartungen der Gesellschaft. Dabei arbeiten sie häufig unter hohem Druck, bekommen wenig Anerkennung und müssen sich oft mit negativen Reaktionen auseinandersetzen.

Statt sie zu stigmatisieren, sollte man ihre schwierige Position verstehen und ihnen zumindest gelegentlich Respekt und Dankbarkeit entgegenbringen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist das Thema Gewalt im Kontext von Verkehrs- und Parkraumüberwachung. Während polizeiliche Maßnahmen mit hoheitlichen Mitteln wie Waffen ausgestattet sind, arbeiten Parkraumüberwacher meist ohne solche Ressourcen. Dies schützt zwar die Bevölkerung, führt aber auch dazu, dass diese Berufsgruppe besonders verletzlich gegenüber Anfeindungen und Aggressionen ist. Die Gratwanderung zwischen konsequenter Durchsetzung von Regeln und gewaltfreier Konfliktlösung erfordert ein hohes Maß an professioneller Schulung und emotionaler Intelligenz.

Langfristig braucht es vor allem eine Änderung der gesellschaftlichen Basis, um nachhaltige Verbesserungen in der Parkraumbewirtschaftung und ihrem sozialen Umfeld zu ermöglichen. Eine verkehrspolitische Neuausrichtung, die den öffentlichen Nahverkehr stärkt, den Individualverkehr entlastet und durch gezielte Maßnahmen Parkraum effizienter und gerechter verteilt, wird Fahrzeuge weniger zum Problem machen. Gleichzeitig fordert diese Entwicklung eine verbesserte Zusammenarbeit von Behörden, Verkehrsteilnehmern und Stadtverwaltung sowie einen respektvollen Umgang mit denen, die tagtäglich für Ordnung in diesem komplexen Geflecht sorgen. Die jährliche Tradition einer symbolischen Begnadigung aller Parkraumüberwacher ist deshalb mehr als ein rein symbolischer Akt. Sie soll ein Zeichen der Wertschätzung sein und darauf aufmerksam machen, dass Parkraumproblematik wesentlich komplexer ist, als eine einfache Schuldzuweisung an die Kontrollorgane es suggeriert.

Wer beim nächsten Parkverstoß zuerst an systembedingte Ursachen denkt, statt an böse Absicht, hat diese Vorstellung bereits verinnerlicht. Letztlich gilt: Gerechte, friedliche und funktionierende Städte leben auch von der Akzeptanz und dem Respekt gegenüber jenen, die oft im Fokus von Beschwerden stehen, aber dennoch unverzichtbar sind. Parkraumüberwacher sind keine Feinde des Bürgers, sondern Teil eines großen Systems, das uns allen dient – auch wenn wir es manchmal nicht leicht erkennen. Ihnen eine Pause von Kritik und statt dessen Anerkennung zu gönnen, ist ein kleiner, aber wertvoller Schritt hin zu einem besseren Miteinander in der urbanen Gemeinschaft.