In der heutigen Zeit hat sich Popmusik von einer rein künstlerischen Ausdrucksform zu einer kompetitiven Arena entwickelt, die stark an die Dynamiken professioneller Sportarten erinnert. Die Art und Weise, wie Fans, Medien und die Industrie selbst über Musik sprechen, hat sich fundamental gewandelt. Musik ist längst mehr als bloße Unterhaltung – sie ist zu einem spannungsgeladenen Wettbewerb geworden, bei dem Verkaufszahlen, Streaming-Statistiken und Chartplatzierungen eine zentrale Rolle spielen. Doch wie kam es zu dieser veränderten Wahrnehmung und welchen Einfluss haben soziale Medien, Datenverfügbarkeit und sogar Glücksspiel darauf? Im Folgenden wird diese faszinierende Entwicklung im Detail unter die Lupe genommen.Die Kommerzialisierung der Popmusik und die Rolle der Verkaufszahlen haben schon immer einen gewissen Status angezeigt.

Doch in den letzten Jahren haben sich Zahlen vom Randgeschehen zum Hauptgesprächsgegenstand entwickelt. Plattformen wie Twitter, Instagram und Reddit sind tägliche Schauplätze hitziger Diskussionen, in denen Fans mit harten Fakten über Verkaufsrekorde, Streamings und Chartpositionen zu argumentieren versuchen. Dabei entsteht ein Sprachgebrauch, der an Sportkommentare erinnert: Künstler „outsellen“ einander, bringen „Rekorde“ auf, liefern sich „Kämpfe“ um den ersten Platz. Diese Art der Wertschätzung von Musik orientiert sich weniger an der künstlerischen Qualität oder emotionalen Wirkung, sondern an messbaren Erfolgen.Die Wurzeln dieses Wandels lassen sich im Begriff „Poptimismus“ finden, der ab den 2000er-Jahren populär wurde.

Er steht für die Anerkennung populärer Musik als ernstzunehmende Kunstform, losgelöst von der früher dominierenden „Rockism“-Haltung, die Authentizität über Entertainment stellte. Poptimismus stellte eine Öffnung dar, bei der Künstler wie Taylor Swift oder Harry Styles gleichermaßen kritische Beachtung fanden wie traditionelle Rockgrößen. Doch diese Postion brachte auch einen stärkeren Fokus auf messbare Erfolge mit sich, denn Popmusik war und ist in hohem Maße eine Industrie, die auf Verkäufen basiert.Einen weiteren entscheidenden Einfluss haben soziale Medien. Dort sind Fans nicht nur passiv, sondern werden selbst aktiv.

Auf Plattformen wie Twitter können sie sofort auf Veröffentlichungen reagieren, mittels Hashtags Kampagnen starten und sogar gemeinsame Kaufaktionen organisieren, um ihren Lieblingskünstlern zu helfen, höhere Chartplatzierungen zu erreichen. Die unmittelbare Verfügbarkeit von Streamingzahlen macht jede Performance transparent und vergleichbar. Doch die Verkürzung der musikalischen Debatte auf bloße Zahlen führt auch zu einer Reduktion der Kunst auf reinen Wettbewerb.Interessant ist zudem, wie TV-Musikshows wie „American Idol“ den sportlichen Charakter der Popmusik gefördert haben. Hier treten Kandidaten in einem Wettstreit gegeneinander an, bei dem das Publikum direkt involviert ist und durch Voting die Ergebnisse bestimmt.

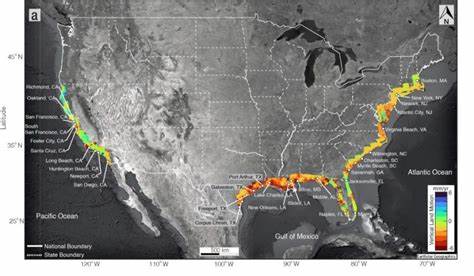

Diese Form der Interaktion hat vielen Fans das Gefühl gegeben, Teil des Karriereerfolgs ihrer Stars zu sein. Das verstärkt die Identifikation und den Wettbewerbsgeist. Auch ältere Fernsehsendungen wie MTV’s „Total Request Live“ trugen zur ständigen Sichtbarkeit und Vergleichbarkeit von Hits bei.Ein Meilenstein in der Sportifizierung der Popmusik ist die Verfügbarkeit von umfangreichen Statistik-Tools. Dienste wie Luminate, Chartmetric oder öffentliche Quellen wie die RIAA bieten detaillierte Daten zu Verkäufen, Streams, demografischen Eigenschaften von Hörern und weiteren Parametern.

Diese Daten werden von Fans und Analysten genutzt, um Prognosen zu erstellen, Debatten zu gewinnen oder einfach die eigene Begeisterung mit Zahlen zu untermauern. Die breite Verfügbarkeit dieser Informationen hat die Vergleichbarkeit der Künstler enorm erhöht – ähnlich wie Sportstatistiken es ermöglichen, Spieler oder Teams objektiv zu bewerten.Eine noch radikalere Ausformung dieser Entwicklung zeigt sich im Bereich des Musik-Glücksspiels. Plattformen wie Kalshi ermöglichen es inzwischen, auf musikalische Ereignisse zu wetten – etwa wer einen Grammy gewinnt, welcher Song die Charts anführt oder ob eine Band ein Comeback feiert. Nutzer können ihre Überzeugungen nicht nur im Gespräch, sondern auch mit echtem Geld untermauern.

Dieses Phänomen spiegelt die zunehmende Überschneidung von Unterhaltung, Handel und Wettbewerb wider. Dabei birgt es nicht nur Chancen für analytische Spieler mit mathematischem Modell, sondern auch Risiken für Fans, die durch Emotionen und subjektive Vorlieben motiviert sind.Die Konsequenzen dieser Sportifizierung sind vielschichtig. Zum einen fördert sie das Engagement der Fans – die aktive Teilnahme, der Austausch von Fakten und die emotionale Verbundenheit mit Künstlern und ihren Erfolgen. Gleichzeitig werden aber auch Konflikte angeheizt, die mitunter in Fanwars und toxischen Auseinandersetzungen ausarten.

Die Kunst an sich verliert dabei mitunter an Bedeutung gegenüber der reinen Leistungsmessung. Zudem entstehen gesellschaftliche Herausforderungen im Hinblick auf Spielverhalten und verantwortungsvollen Umgang mit Prognosen und Wetten.Für Künstler ist die neue Situation ambivalent. Während die Bedeutung von Daten und Erfolgskennzahlen ihnen neue Hebel für Verhandlungen und strategische Planung an die Hand gibt, bedeutet der permanente Druck auf Chartplatzierungen und Verkäufe auch eine erhöhte Belastung. Kreative Freiheit und kommerzieller Erfolg stehen nicht immer im Einklang.

Gerade jüngere Künstler benötigen oft professionelle Unterstützung, um zwischen künstlerischem Anspruch und Marktmechanismen zu navigieren.Aus der Sicht der Musikindustrie ergeben sich ebenfalls strategische Verschiebungen. Marketingkampagnen orientieren sich verstärkt an Zahlen und sichtbarer Reichweite. Streaming-Dienste optimieren ihre Kurationsmechanismen, indem sie Hörerpräferenzen datenbasiert analysieren. Auch die Zusammenarbeit mit Influencern und Social-Media-Stars wird instrumentalisiert, um eine maximale Präsenz in digitalen Netzwerken zu erzielen.