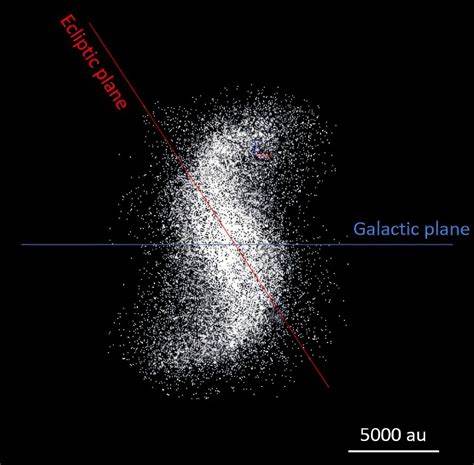

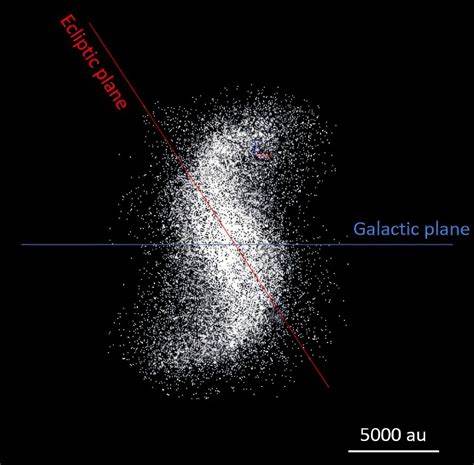

Die Oortsche Wolke ist seit langem ein geheimnisvoller Bereich am äußersten Rand unseres Sonnensystems, der aus Milliarden von Eiskörpern besteht. Sie wird gemeinhin als kugelförmige Hülle verstanden, die das Sonnensystem umgibt und eine wichtige Quelle für Kometen darstellt. Die Vorstellung einer Spiralstruktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke ist daher eine bemerkenswerte Neuentdeckung, die sowohl die Astronomie als auch unser Verständnis der kosmischen Umgebung spannender gestaltet. Traditionell wurde die Oortsche Wolke in zwei Hauptregionen unterteilt: die innere, auch als Hills-Zone bekannte Wolke, und die äußere Sphäre, die weiter von der Sonne entfernt ist. Die Innenregion, die etwa einige tausend astronomische Einheiten entfernt liegt, galt bisher als relativ statisch mit einer kubischen Verteilung der Objekte.

Die Vorstellung, dass sich hier eine Spiralstruktur bildet, erfordert eine Neubewertung der Dynamik und Kräfte, die in diesen fernen Gebieten wirken. Die Entdeckung dieser Spiralform resultiert aus umfangreichen Simulationen und Beobachtungen, die zeigen, dass Gravitationskräfte fremder Sternsysteme sowie die galaktische Gezeitenwirkung auf die Oortsche Wolke einwirken und eine wellenartige Verdichtung in Form spiralförmiger Muster erzeugen können. Diese Muster leiden unter dem Einfluss von Impulsen, die durch nahe Vorbeiflüge anderer Sterne und durch die Gravitation der Milchstraßenscheibe ausgelöst werden. Eine solche Spiralstruktur könnte erhebliche Auswirkungen auf die Verteilung der Kometen in der inneren Oortschen Wolke haben. Spiralarmartige Dichtewellen könnten lokale Konzentrationen von Eiskörpern fördern und somit Perioden verstärkter Kometeneinschläge in den inneren Bereichen des Sonnensystems bedingen.

Dies bietet eine neue Erklärung für bestimmte Periodizitäten beobachteter Kometenzustände, die zuvor nicht vollständig verstanden wurden. Darüber hinaus stellt diese Erkenntnis auch die Frage nach der Stabilität der Oortschen Wolke neu. Die Spiralisierung unterscheidet sich von der zuvor angenommenen statischen Kugelform und impliziert, dass die Wolke einem dynamischen Wandel unterliegt, der den massiven Einfluss von externen galaktischen Kräften widerspiegelt. Diese galaktische Wechselwirkung könnte sogar Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung von langperiodischen Kometen haben. Ein weiterer spannender Aspekt ist das Potenzial, durch die Spiralstruktur zusätzliche Erkenntnisse über die galaktische Umgebung unseres Sonnensystems zu gewinnen.

Indem man die Ausprägung und Veränderungen der Spiralstruktur untersucht, können Astronomen Rückschlüsse auf die Wechselwirkungen mit nahegelegenen Sternen und dunkler Materie ziehen, die sonst schwer nachweisbar sind. Dies könnte unseren Blick auf die Morphologie der Milchstraße und die Umgebungsbedingungen, die die Entwicklung unseres Sonnensystems beeinflussen, erweitern. Die Erforschung der Spiralstruktur bietet auch praktische Herausforderungen und Chancen für zukünftige Weltraummissionen. Mit gezielten Sonden könnte man versuchen, die Verteilung von Eiskörpern genauer zu kartieren und Daten über deren Zusammensetzung und Dynamik zu sammeln. Solche Missionen wären ein Meilenstein für die Erforschung der äußersten Grenzen unseres Sonnensystems und würden wesentliche Impulse für das Verständnis kosmischer Prozesse liefern.

Neben den rein wissenschaftlichen Erkenntnissen hat die Spiralisierung der inneren Oortschen Wolke auch philosophische und kulturelle Folgen. Sie verdeutlicht, wie das Universum in ständiger Bewegung und Veränderung begriffen ist und wie unser Heimatsternensystem eingebettet ist in ein komplexes Netzwerk aus Wechselwirkungen. Die damit einhergehenden Fragen nach der Ursprungsgeschichte der Kometen und der Einflüsse im Sonnensystem könnten das öffentliche Interesse an der Astronomie zusätzlich beleben. Zusammengefasst steht die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke für eine bedeutende Erweiterung der astronomischen Forschung. Sie verbindet die Dynamik großer kosmischer Gebilde mit den mikroskopischen Bewegungen kleiner himmlischer Körper und eröffnet neue Einblicke in die historische und aktuelle Entwicklung unseres kosmischen Umfeldes.

Die Forschung an diesem Thema hat gerade erst begonnen und wird künftig sicher noch viele weitere spannende Erkenntnisse und Überraschungen bereithalten.