Sprichwörter sind ein fester Bestandteil jeder Kultur und Sprache. Sie vermitteln häufig generationsübergreifende Lebensweisheiten in prägnanter Form und sind deshalb tief im kollektiven Bewusstsein verankert. Doch die Sprache lebt und verändert sich, und so kommt es immer wieder vor, dass diese bekannten Sprüche bewusst oder unbewusst verändert werden – zu dem, was man als Anti-Sprüche oder Anti-Proverben bezeichnet. Diese modifizierten Sprichwörter brechen mit der Tradition, spielen mit Erwartungen und schaffen auf diese Weise oft komische, satirische oder überraschende Effekte. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Fehler oder Missverständnisse, sondern vielmehr um eine kreative sprachliche Umformung, die spielerisch mit der ursprünglichen Weisheit umgeht.

Der Begriff Anti-Spruch wurde erst 1982 vom renommierten Paremiologen Wolfgang Mieder geprägt. Er definiert Anti-Sprüche als parodierte, verzerrte oder gebrochene Sprichwörter, die humorvolle oder satirische Sprachspiele mit traditioneller Weisheit offenbaren. Obwohl die Idee, bekannte Sprichwörter zu verändern, schon in der Antike zu finden ist – so nutzte der Komödiendichter Aristophanes bereits im 5. Jahrhundert v. Chr.

eine solche Wendung –, erlebt das Phänomen mit der modernen Sprach- und Literaturwissenschaft eine neue Wertschätzung und Analyse.Anti-Sprüche setzen voraus, dass der Zuhörer oder Leser das ursprüngliche Sprichwort kennt. Die Wirkung entsteht nämlich genau durch die Vertrautheit mit der ursprünglichen Aussage, die dann humorvoll gebrochen oder umgedeutet wird. Ein klassisches Beispiel ist „If at first you don’t succeed, quit“ als ironische Umkehrung des bekannten englischen Sprichworts „If at first you don’t succeed, try, try again“. Nur durch den Vergleich mit der Originalform erschließt sich hier der Witz oder die Pointe.

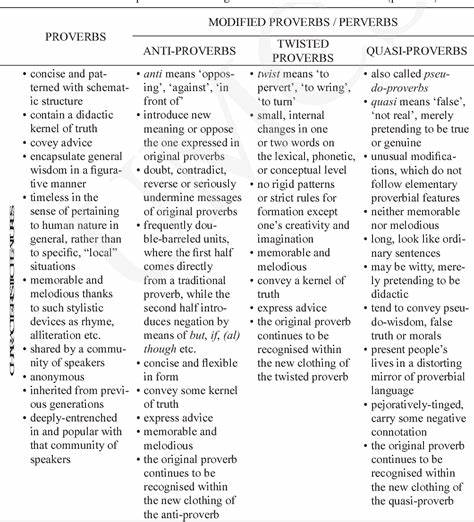

Im Deutschen gibt es vergleichbare Beispiele, die eine humorvolle oder kritische Sichtweise widerspiegeln, etwa „Der frühe Vogel wird ausgesaugt“ statt „Der frühe Vogel fängt den Wurm“. Solche Modifikationen regen zum Nachdenken an und bieten oftmals eine willkommene Abwechslung vom alltäglichen Sprachgebrauch.Sprachwissenschaftlich lassen sich Anti-Sprüche auf verschiedene Arten klassifizieren. Formal betrachtet gibt es zahlreiche Varianten: einige behalten die ursprüngliche Struktur weitgehend bei, verändern aber einzelne Wörter durch Homonyme, was zu mehrdeutigen oder überraschenden Bedeutungen führen kann. Manche Anti-Sprüche kombinieren zwei unterschiedliche Sprichwörter zu einem neuen, hybriden Satz, der auf den ersten Blick vertraut, bei genauerer Betrachtung aber neu und witzig ist.

Darüber hinaus gibt es sogenannte „Gartenweg-Sprüche“ (garden path proverbs), bei denen der Satz zunächst wie ein bekanntes Sprichwort beginnt, aber unerwartet umgelenkt wird, so dass der Zuhörer oder Leser gezwungen ist, die gesamte Aussage neu zu interpretieren. Ein berühmtes englisches Beispiel hierfür ist „Time flies like an arrow; fruit flies like a banana“, das mit der Doppeldeutigkeit von „flies“ spielt und auf mehreren Bedeutungsebenen funktioniert.Der humoristische Effekt von Anti-Sprüchen beruht häufig auf der sogenannten Bisociation, einem Begriff von Arthur Koestler, der die gleichzeitige Verknüpfung zweier unterschiedlicher Bedeutungsdimensionen beschreibt. Der Leser oder Hörer erkennt zunächst die vertraute Bedeutung des Ursprungsproverbs, wird dann jedoch mit einer plötzlichen, unerwarteten Wendung konfrontiert, was den Überraschungseffekt und damit den humorvollen Charakter erzeugt. Oftmals führt die Veränderung zu einem Destruktionsmoment, wenn die ursprüngliche Botschaft auf den Kopf gestellt oder ins Gegenteil verkehrt wird, was auf satirische oder kritische Weise die herkömmliche Weisheit in Frage stellt.

Anti-Sprüche sind keineswegs ein rein literarisches Phänomen. Sie finden sich ebenso häufig in der Werbung, auf T-Shirts oder in der Popkultur wieder. So verwenden viele Werbefirmen bewusst umgewandelte Sprichwörter, um Aufmerksamkeit zu erregen und sich spielerisch von gewöhnlichen Werbeslogans abzuheben. Ein Beispiel ist der Slogan „Put your burger where your mouth is“ der Restaurantkette Red Robin, der auf dem bekannten Sprichwort „Put your money where your mouth is“ basiert und humorvoll die Essensaufforderung verbindet. Ebenso sind Anti-Sprüche auf T-Shirts beliebt, wo man oft plötzliche Wendungen oder überraschende Endungen lesen kann wie „Taste makes waist“ statt „Taste makes waste“ oder „If at first you don’t succeed, skydiving is not for you“.

Sie sind also ein lebendiger Teil der Alltagskommunikation und bieten Anknüpfungspunkte für Humor, Individualität und eine neue Interpretation klassischer Weisheiten.In der Literatur sind Anti-Sprüche ein stilistisches Mittel, mit dem Autoren ihre Charaktere, Handlungen oder Botschaften lebendiger gestalten und humorvolle oder kritische Akzente setzen. So verwendet J. K. Rowling in den Harry-Potter-Romanen anti-proverbiale Wendungen, etwa „It's no good crying over spilt potion“ statt „crying over spilt milk“ oder Professor Dumbledores Rat, Harry solle nicht „count his owls before they are delivered“ – eine charmante Abwandlung des sprichwörtlichen „don’t count your chickens before they hatch“.

Diese sprachlichen Variationen verleihen der fiktionalen Welt eine besondere Tiefe und Lebendigkeit, die weit über die originale Sprichwortbedeutung hinausgehen.Ein weiterer interessanter Aspekt ist die politische und gesellschaftliche Funktion von Anti-Sprüchen. Insbesondere in der afrikanischen Literatur und oral tradition werden sie genutzt, um gesellschaftliche Missstände zu kritisieren, zum Nachdenken anzuregen oder gesellschaftlichen Wandel zu fördern. Der nigerianische Autor Okediji etwa setzt Anti-Proverben gezielt ein, um seine Leser zum kritischen Denken zu animieren und sie zu ermutigen, ihre Rechte bewusst wahrzunehmen. Dadurch zeigen Anti-Sprüche auch ihr Potenzial, bestehende Denkmuster aufzubrechen und als Werkzeuge der kulturellen Reflexion und Kritik zu fungieren.

Die Geschichte der Anti-Sprüche reicht weit zurück. Schon die griechischen Komödiendichter und antiken Musiker machten sich den Spaß zu eigen, bekannte Sprichwörter zu verdrehen, um Spott oder Ironie auszudrücken. Dennoch wurden Anti-Sprüche in der akademischen Forschung lange Zeit vernachlässigt, bevor Wolfgang Mieder und weitere Sprachwissenschaftler ab den 1980er Jahren sie als eigenes Untersuchungsfeld etablierten. Die französische literarische Bewegung Oulipo griff das Konzept ebenfalls auf und experimentierte mit sogenannten Perverben, also absichtlich manipulierten Sprichwörtern, um neue poetische und humoristische Effekte zu erzielen. Auch die englischsprachige Literatur hat eine reiche Tradition im Gebrauch solcher sprachlichen Leitmotive, was den universellen Charakter von Anti-Sprüchen unterstreicht.

Linguistisch betrachtet bieten Anti-Sprüche spannende Einblicke in die Semantik, Pragmatik und Morphologie der Sprache. Sie zeigen, wie sprachliche Strukturen flexibel genutzt und verändert werden können, um neue Bedeutungen zu erzeugen. Die genaue Grenze, wie sehr ein Sprichwort verändert werden kann, ohne seinen Status als solcher – respektive als Anti-Spruch – zu verlieren, ist noch Gegenstand aktueller Forschung. Hierbei wird untersucht, welche Faktoren maßgeblich zur Wiedererkennbarkeit beitragen und wie der Humor oder die Wirkung der Veränderung empfunden wird. Sprachwissenschaftlich faszinierend bleibt darum auch die Frage, wie sich anti-proverbiale Formen in verschiedenen Sprachen und Kulturen unterscheiden und welche Gemeinsamkeiten beim Gebrauch und der Wirkung bestehen.

Anti-Sprüche öffnen somit ein weites Feld der sprachlichen Kreativität. Sie sind nicht nur ein Instrument des Humors, sondern auch ein Spiegel der gesellschaftlichen, kulturellen und historischen Entwicklungen. Anders als starre Sprichwörter, die eine feste Botschaft überliefern, erlauben Anti-Sprüche die spielerische Auseinandersetzung mit diesen Botschaften und fördern den kritischen Umgang mit traditionellem Wissen. Diese spielerische Verdrehung und Umdeutung bietet einerseits Unterhaltung, kann aber auch tiefere Klärung von Werten und Normen ermöglichen.Insgesamt sind Anti-Sprüche ein faszinierendes Phänomen, das weit über einfache Wortspiele hinausgeht.

Sie zeigen, wie Sprache lebendig bleibt und sich stets neu erfindet. Sie inspirieren Kreativität im Sprachgebrauch, laden zum Schmunzeln und Nachdenken ein und verbinden auf einzigartige Weise Tradition mit Moderne. Besonders in einer Welt, in der Kommunikation immer schneller und vielfältiger wird, sind sie ein wertvolles Werkzeug, um Aufmerksamkeit zu erregen und mit Worten zu spielen.Die Beschäftigung mit Anti-Sprüchen eröffnet nicht nur einen humorvollen Blick auf bekannte Lebensweisheiten, sondern eröffnet auch Perspektiven auf die soziale Funktion von Sprache. Sie sind Ausdruck eines kulturellen Wandels, bei dem starre Bedeutungen hinterfragt und neu gestaltet werden.

Durch ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit spiegeln sie die Komplexität menschlicher Kommunikation wider und sind gleichzeitig unverzichtbare sprachliche Begleiter in Literatur, Alltag und Medien. So sind Anti-Sprüche ein lebendiger Teil der Sprachkultur, der weiterhin erforscht, genutzt und genossen wird.