Speichermanagement ist ein zentrales Thema in der Softwareentwicklung. Wer sich mit Systemprogrammiersprachen beschäftigt, wird schnell feststellen, dass Rust in diesem Bereich besondere Herausforderungen und zugleich eleganten Lösungen bietet. Diese Sprache verfolgt mit ihrem Ownership- und Borrowing-Modell einen einzigartigen Ansatz, der Memory-Safety und Thread-Safety ohne Garbage Collector ermöglicht. Doch für viele Entwickler ist der Einstieg in Rusts Speichermanagement mit Stolpersteinen verbunden. Um die Mechanismen verständlich zu machen, lohnt es sich, ausgewählte Besonderheiten und typische Probleme genauer zu betrachten.

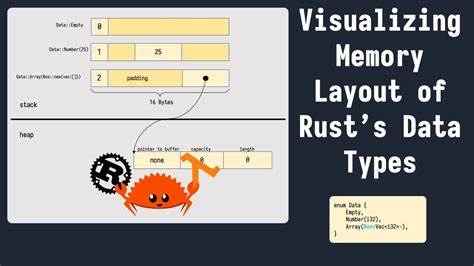

Ein besonders verbreitetes Hindernis begegnet Programmierern beim Umgang mit Vektoren und Iterationen. Das Standardkonstrukt einer for-Schleife über einen Vektor, wie zum Beispiel for y in x, führt in Rust durchaus zu interessanten Effekten. Anders als in vielen anderen Sprachen wird hier nämlich das Objekt x nicht nur referenziert, sondern bewegt (moved). Das bedeutet, Rust übernimmt die Eigentümerschaft an den Daten, damit keine doppelten oder ungültigen Zugriffe entstehen können. Im Ergebnis kann man x nach der Iteration nicht mehr weiterverwenden, etwa um erneut die Länge abzufragen.

Dieser Mechanismus ist fest in Rusts Trait-System verankert. Konkret basiert die Iteration auf dem Trait IntoIterator, dessen Methode into_iter() aufgerufen wird. Sobald into_iter() den Vektor durchläuft, erfolgt automatisch eine Übernahme des Besitzes des Vektors. Diese Eigentumsübernahme führt zur Unverwendbarkeit der ursprünglichen Variablen, was für Entwickler, die aus C++ oder anderen Sprachen kommen, zunächst gewöhnungsbedürftig ist. Die Lösung ist so einfach wie elegant: Anstatt den Vektor selbst zu iterieren, wird auf eine Referenz verwiesen, also for y in &x.

Dadurch ruft Rust die Variante von IntoIterator auf, die eine Referenz erwartet und die Daten folglich nur borgt ohne den Besitz zu übernehmen. Der Vektor bleibt somit für weitere Operationen gültig. Dieser Unterschied zwischen Owned Type und Borrowed Type ist ein zentrales Konzept, das sich konsequent durch die Rust-Programmierung zieht und neben der Speichersicherheit auch die Thread-Sicherheit unterstützt. Eine weitere Besonderheit ergeben sich bei Methodenaufrufen, die verschiedene Arten von Selbstparametern akzeptieren. Rust kennt Methoden, die entweder eine Ownership-Übernahme (self), eine unveränderliche Referenz (&self) oder eine veränderliche Referenz (&mut self) als ersten Parameter erwarten.

Auf den ersten Blick scheint dies Flexibilität zu erzeugen, doch beim Aufruf von Methoden auf Objekten oder Referenzen sorgt die Sprache für eine automatische Anpassung. Gleichwohl führen Methoden, die Ownership erfordern, zu Bewegungen (Moves) des Objekts. Daher kann beispielsweise eine Methode, die self als Parametertyp nimmt, nur einmal aufgerufen werden, da der Besitz danach nicht mehr vorhanden ist. Versucht man einen zweiten Aufruf, erhält man eine Fehlermeldung vom Compiler. Bei Referenzmethoden gilt diese Beschränkung natürlich nicht, weshalb der Entwickler diese Nuancen kennen muss, um Fehler und unerwartete Kompilierungsprobleme zu vermeiden.

Ein weiteres spannendes Thema sind Traits mit Methoden, die denselben Namen verwenden. Rust erlaubt es verschiedenen Traits, identisch benannte Funktionen zu definieren. Wenn ein Typ mehrere solcher Traits implementiert, ist bei einem Aufruf mit .method() unklar, welche Version gemeint ist. Der Rust-Compiler verweigert dann die Kompilierung mit dem Hinweis auf die Mehrdeutigkeit.

Die Auflösung erfolgt über explizite Qualifikation, etwa TraitName::method(&obj), damit der Compiler den richtigen Aufruf eindeutig erkennen kann. Dieses Prinzip fördert nicht nur Klarheit, sondern erhöht auch die Stabilität des Codes. Die Spezifikation von Lifetimes ist eines der komplexeren Themen in Rust, die für sich genommen die Speicherverwaltung stark beeinflussen. Lifetimes steuern die Gültigkeitsdauer von Referenzen und verhindern, dass Zeiger auf bereits freigegebenen oder nicht mehr gültigen Speicher verweisen. Dabei erzwingt der Compiler lokale Nachvollziehbarkeit, sodass er garantieren kann, dass Borrowings nie länger dauern, als das Objekt auf welches verwiesen wird, existiert.

Ein häufig auftretendes Problem zeigt sich beim Umgang mit temporären Referenzen, die direkt oder indirekt zu Amenien für doppelte oder ungültige Zugriffe führen. Beispielsweise ist ein häufiger Fehler, gleichzeitig eine unveränderliche Referenz einzubehalten und parallel eine veränderliche Operation auf dem ursprünglichen Datenobjekt wiederherzustellen. In Rust werden solche Situationen strikt verboten, da die Gefahr von Dangling Pointern oder aliasing bei paralellismussicherem Zugriff wirksam ausgeschlossen werden soll. Die neuen Konzepte der nicht-lexikalischen Lifetimes (non-lexical lifetimes) erleichtern inzwischen oftmals den Umgang. Anders als früher bemisst der Compiler den Geltungsbereich von Referenzen nicht mehr streng nach variablen Deklarationsblöcken, sondern analysiert feiner, wann genau die letzte Verwendung einer Referenz erfolgt.

Dadurch können in vielen Situationen Variablen weiterhin im Gültigkeitsbereich spazieren, aber für die Speicherzugriffsprüfung als unbenutzt betrachtet werden, was zu mehr Akzeptanz bei strikter Sicherheit führt. Weiterhin stellt Rust mit seinem Besitzkonzept sicher, dass ein Verweis nicht über die Lebensdauer des Ursprungsspeichers hinaus genutzt werden kann. Das führt dafür, dass bei verschachtelten oder ausgelagerten Lifetimes der Code vor unvorhergesehenen Speicherfehlern geschützt ist. Dies ist etwa bei Funktionen der Fall, die einen Verweis zurückgeben. Der Entwickler ist angehalten, die Lifetimes explizit oder implizit anzugeben, damit sowohl Eingabe als auch Ausgabe in ihrer Validität verbunden und überprüfbar sind.

Im Umgang mit Datenstrukturen wie Vektor oder Hashmap stellen sogenannte Handles eine praktische Lösung dar, insbesondere wenn wiederholter Zugriff auf intern komplexe Daten zur Laufzeit erforderlich ist. Handles sind oft Indizes oder Identifikatoren, mit denen Elemente nachgeschlagen werden können. Rust erlaubt solche indirekten Konzepte als Workaround, da direkte Referenzen oft aufgrund des Borrowing-Systems nicht dauerhaft aufbewahrt werden dürfen. Allerdings erfordert das gewissenhafte Design, dass solche Handles gültig bleiben und durch Operationen wie Einfügen oder Löschen nicht ungültig werden. Die Speicherverwaltung in Rust erweitert sich über das Speichermodell hinaus auf die Thread-Sicherheit.

Die Sprache stellt sicher, dass Daten nur in kontrollierter Weise von einem Thread zum anderen übertragen oder gemeinsam genutzt werden können. Das Verhindern von simultanen Änderungen oder Austauschen von Besitzobjekten ist fest in den Typensystemmechanismus mit Send und Sync Traits verankert. Diese erlauben Rust, parallelisierten Code ohne Datenrennen zu erzeugen. Konkret braucht man für Code, der auf mehreren Threads läuft, geeignete Synchronisierungswerkzeuge wie Mutex oder Arc. Arc ist ein thread-sicheres Referenzzähl-Objekt, das das gemeinsame Eigentum regelt.

Mutex sorgt dafür, dass zu einem Zeitpunkt nur ein Thread schreibend auf die Daten zugreifen kann. Das Zusammenspiel sorgt dafür, dass statische und dynamische Speicherzugriffe mit höchster Sicherheit während der Laufzeit verwaltbar bleiben, ohne den Entwickler mit komplexen manuellen Prozessen zu belasten. Die Implementierung von Threads erfolgt bei Rust durch den Aufruf thread::spawn(), der eine Closure akzeptiert, in der die Variablen über move in den neuen Thread übertragen werden. Dabei darf nur Besitz übertragen werden. Lokale Referenzen auf Variablen der aufrufenden Funktion sind nur zulässig, wenn ihre Lifetime 'static, also für die gesamte Programmlaufzeit gültig ist, was praktisch statische Variablen bedeutet.

Channels ergänzen das Modell der Thread-Kommunikation. Über sie wird Nachrichten- oder Datenfluss von einem Thread zu einem anderen ermöglicht. Rust sorgt auch hier für Speichersicherheit, indem keine unsicheren Referenzen zwischen Threads ausgetauscht werden können. Stattdessen wird der Besitz der Daten übergeben, was Race Conditions effektiv verhindert. Um die Lernkurve bezüglich Speichermanagement in Rust zu meistern, ist es hilfreich, sich intensiv mit den Grundlagen von Ownership, Borrowing, Lifetimes und Traits auseinanderzusetzen.

Erst dann wird klar, wie sicherer und gleichzeitig performanter Code entsteht. Mit etwas Übung lassen sich häufige Fehler schnell erkennen und vermeiden, und man profitiert von Rusts unschlagbarer Fähigkeit, komplizierte Speicherfehler und Datenrennen zur Compile-Zeit auszuschließen. Im Vergleich zu klassischen Sprachen wie C++ sorgt Rust dafür, dass viele Fehler strukturell unmöglich werden. Dies erleichtert langfristig Wartbarkeit und Stabilität komplexer Anwendungen. Trotz des anfänglichen Aufwands, der mit dem Erlernen der Regeln verbunden ist, führt das System zu einer neuen Qualität von Zuverlässigkeit und Performance.

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass Rust weitere Speichermodelle ergänzen möchte, wie etwa Garbage Collection im nächsten Kapitel der Speicherverwaltung. Bis dahin bilden die genannten Konzepte das Fundament für nahezu jeden in Rust implementierten Code und stellen die Schnittstelle zwischen Entwicklern und Hardware dar – performant, sicher und systemnah zugleich.