Die rapide Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt in einem Tempo, das viele Menschen verunsichert. Die Angst, den eigenen Arbeitsplatz an Automatisierung und intelligente Maschinen zu verlieren, ist weit verbreitet und berechtigt. Doch während KI viele Aufgaben übernimmt, entstehen gleichzeitig neue Chancen und Anforderungen an Arbeitskräfte, die sich strategisch darauf einstellen können. Die Kernfrage ist nicht, ob KI Arbeitsplätze ersetzt, sondern wie Arbeitnehmer ihre Fähigkeiten so weiterentwickeln, dass sie auch in Zukunft unverzichtbar bleiben. Ein zentraler Punkt ist, dass nicht alle Fähigkeiten gleichermaßen von KI bedroht sind.

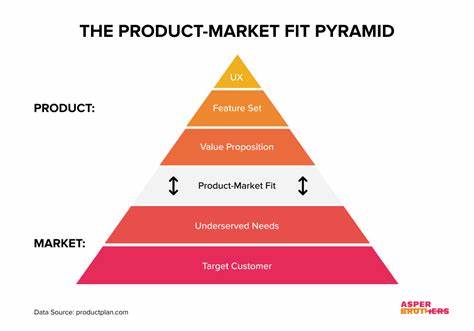

KI dringt vor allem in repetitive, vorhersehbare und datenbasierte Tätigkeiten ein, während komplexe, kreative oder stark soziale Aufgaben schwer automatisierbar sind. Dies führt zu einer Verschiebung der Nachfragestruktur auf dem Arbeitsmarkt, bei der jene Kompetenzen an Wert gewinnen, die schwer durch Maschinen zu ersetzen sind. Daher lohnt es sich, genau zu analysieren, welche Fähigkeiten zukünftig besonders gefragt sind. Der erste Bereich betrifft den gezielten und effektiven Einsatz von KI-Tools in der eigenen Arbeit. Wer versteht, wie KI funktioniert, sie richtig einsetzt und mit ihr zusammenarbeitet, kann seine Produktivität deutlich steigern.

Dabei geht es nicht nur um technisches Know-how, sondern auch darum, KI als Werkzeug zur Problemlösung zu nutzen und menschliche Kreativität sowie Urteilsvermögen mit automatisierten Analysen zu verknüpfen. Hier liegen erhebliche Wettbewerbsvorteile, die sich durch kontinuierliches Lernen und praktische Erfahrung ausbauen lassen. Darüber hinaus gewinnen persönliche Fähigkeiten wie Eigenorganisation, Disziplin und die Fähigkeit zum schnellen Lernen an Bedeutung. Diese sogenannten „persönlichen Effektivitäts“-Kompetenzen sind in allen Berufen von Nutzen, insbesondere wenn die Anforderungen an Flexibilität und Weiterbildung steigen. Sie ermöglichen es, sich schneller an neue Technologien anzupassen und in dynamischen Arbeitsumgebungen erfolgreich zu agieren.

Der Umgang mit Stress und emotionaler Intelligenz, also der richtige Umgang mit Menschen und sich selbst, gehört ebenfalls dazu und kann von Maschinen bisher nicht authentisch nachgeahmt werden. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Führung. Management, strategisches Denken und das Entwickeln langfristiger Visionen bleiben Aufgaben, die für KI nur schwer zu übernehmen sind. Die Fähigkeit, Teams zu koordinieren, Verantwortung zu übernehmen und komplexe Entscheidungen zu treffen, wird selbst in hochautomatisierten Organisationen geschätzt. Zudem verstärkt KI die Bedeutung von Führungskräften, die nicht nur menschliche Mitarbeiter, sondern zunehmend auch KI-Systeme effektiv steuern können.

Dies eröffnet Möglichkeiten, sowohl Führungskompetenzen weiter auszubauen als auch sich in wachsenden Bereichen wie KI-Einsatzmanagement zu spezialisieren. Auch Kommunikationsfähigkeiten und ästhetisches Urteilsvermögen – kurz der Sinn für „Geschmack“ – sind Bereiche, in denen Menschen KI überlegen bleiben. Kreative Berufe verändern sich zwar durch den Einsatz von KI und viele Routineaufgaben in der Erstellung von Inhalten werden automatisiert, doch echte Originalität, emotionaler Ausdruck und authentische persönliche Verbindungen sind schwer zu ersetzen. Wer es schafft, seine Persönlichkeit in die Arbeit einzubringen und individuelle Beziehungen aufzubauen, bleibt für Kunden und Partner unverzichtbar. Manche Berufe, die auf physischer Präsenz und komplexen manuellen Fähigkeiten basieren, bleiben zunächst ebenfalls stabil, da Robotik hier an Grenzen stößt.

Tätigkeiten in unvorhersehbaren Umgebungen, die hohe Präzision erfordern – etwa in handwerklichen, medizinischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen – werden auf absehbare Zeit menschliches Fachwissen brauchen. Wer in diesen Feldern spezialisiert arbeitet, profitiert von wachsender Nachfrage und relativ stabilen Einkommen. Allerdings sind auch Risiken im Umbruch vorhanden. Insbesondere Berufe im Bereich Routinewissen, wie administrative Tätigkeiten, standardisierte Analysen oder einfache Textverarbeitung, stehen unter erheblichem Automatisierungsdruck. Ebenso könnte die klassische Softwareentwicklung langfristig von KI überholt werden, da intelligente Systeme Programmieraufgaben immer besser lösen können.

Deshalb ist es ratsam, seine Expertise nicht nur auf reine Fachskills zu legen, sondern auch auf die oben genannten komplementären Fähigkeiten zu setzen. Der Weg in die Zukunft führt also über die Kombination von technischen, sozialen und strategischen Kompetenzen. Arbeitnehmer sollten offen sein für kontinuierliches Lernen und aktiv nach Möglichkeiten suchen, KI-fähigkeiten in ihrem beruflichen Alltag einzubinden. Praktische Erfahrung in Startups oder agilen Unternehmen, die innovative KI-Anwendungen nutzen, kann den Lernprozess beschleunigen und wichtige Karrierevorteile bringen. In Bezug auf die Ausbildungszeit sollten langwierige Programme wie Promotionen oder traditionelle Medizinstudien kritisch hinterfragt werden, da sich der Wert solcher Qualifikationen schneller verändern könnte als früher.

Kurz- bis mittelfristige Weiterbildung und gezieltes Training in gefragten Entwicklungsfeldern sind meist flexibler und weniger riskant. Doch neben der fachlichen Vorbereitung ist auch die persönliche Resilienz entscheidend. Die Bereitschaft, sich auf neue Arbeitsmodelle einzustellen, unterstützt durch finanzielle Sicherheit und mentale Gesundheit, spielt eine große Rolle dabei, die Herausforderungen des Wandels gut zu meistern. Wer flexibel bleibt, verschiedene Standorte oder Tätigkeiten im Blick behält und sich sozialen Rückhalt schafft, ist besser gewappnet gegen unvorhersehbare Veränderungen. Aus gesellschaftlicher Perspektive ist es möglich, dass die zunehmende Automatisierung zunächst zu höheren Löhnen bei komplexeren Tätigkeiten führt, da diese dann die Engpässe der Wirtschaft darstellen.

Langfristig jedoch könnte eine umfassende Automatisierung auch den Wettbewerb um Arbeitsplätze verschärfen und zu einem Wandel in der Struktur des Arbeitsmarkts führen. Arbeitnehmer, die frühzeitig auf zukunftsträchtige Fähigkeiten setzen und KI als Chance statt Bedrohung sehen, positionieren sich für diesen Wandel deutlich besser. Im Kern gilt es, die Entwicklung der KI nicht als bloßen Ersatz menschlicher Arbeit zu verstehen, sondern als Werkzeug, das Menschen befähigt, ihre Arbeit neu und effizienter zu gestalten. Die Zukunft gehört denen, die verstehen, wie sie mit und neben KI arbeiten können und welche Rolle der Mensch dabei ausfüllt. Abschließend bleibt die zentrale Empfehlung, sich aktiv mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen, regelmäßig neue Fähigkeiten zu erwerben und in Netzwerke und Branchen einzutauchen, die sich mit KI beschäftigen.

Parallel dazu sollte man seine persönlichen Stärken weiterentwickeln, die Maschinen kaum ersetzen können. So gelingt es, die Chancen der Künstlichen Intelligenz zu nutzen und auch in Zeiten rasanter technischer Veränderungen beruflich erfolgreich und relevant zu bleiben.