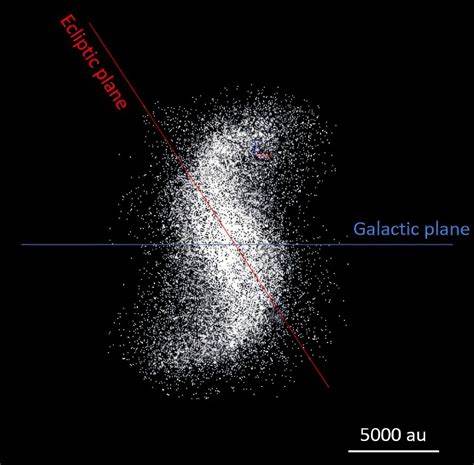

Die Oortsche Wolke gilt seit langem als eine der faszinierendsten Regionen unseres Sonnensystems. Sie umgibt die Sonne in einer riesigen kugelförmigen Hülle, die sich bis zu 100.000 astronomische Einheiten entfernt erstrecken soll, und ist Heimat von Milliarden von eisigen Körpern. Diese Himmelskörper gelten als Relikte aus der Frühzeit der Sonnenentstehung und sind verantwortlich für das Auftreten von Kometen, die in das innere Sonnensystem eindringen. In den letzten Jahrzehnten stand die Oortsche Wolke dabei vor allem als hypothetisches Konstrukt im Fokus, denn direkte Beobachtungen waren aufgrund ihrer enormen Entfernung und geringen Dichte nahezu unmöglich.

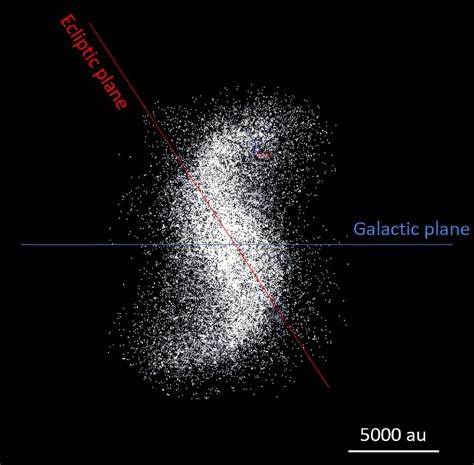

Doch jüngste Entdeckungen zeigen, dass selbst der bislang geheimnisvolle innere Teil der Oortschen Wolke komplexe Strukturen birgt. Insbesondere die Entdeckung einer spiralförmigen Struktur im Inneren dieser Wolke hat die astronomische Gemeinde in Erstaunen versetzt und neue Fragen zu deren Entstehung und Dynamik aufgeworfen. Die spiralähnliche Formation ist mehr als nur ästhetisch faszinierend. Sie verrät viel über die Bewegung der kleinen Himmelskörper, die in dieser Region des Sonnensystems schwirren. Im Kern entsteht sie vermutlich durch gravitative Wechselwirkungen zwischen der Sonne, den Planeten und möglicherweise noch nicht entdeckten Massenelementen innerhalb der Wolke.

Diese Wechselwirkungen könnten dazu führen, dass sich das Material nicht gleichmäßig in einer Kugel verteilt, sondern in Spiralmustern organisiert. Die Vorstellung einer solchen dynamischen Struktur stellt traditionelle Modelle der Oortschen Wolke in Frage, die bisher von einer annähernd gleichmäßigen Verteilung der kleinkörnigen Körper ausgingen. Diese neue Erkenntnis lässt vermuten, dass die innere Oortsche Wolke noch weitaus lebendiger und komplexer ist als angenommen. Die Erforschung dieser spiraligen Struktur hat auch Auswirkungen auf unser Verständnis der Entstehung von Kometen, die aus der Oortschen Wolke stammen. Insbesondere könnten die Gravitationsfeldeffekte, die zu der Spiralform führen, Kometen auf bestimmte Bahnen lenken und so deren Häufigkeit und Ausrichtung innerhalb des Sonnensystems beeinflussen.

Dadurch eröffnet sich ein besseres Verständnis dafür, warum manche Kometen regelmäßig und andere unregelmäßig auftauchen und wie sie sich langfristig entwickeln. Moderne Techniken aus der Astronomie trugen maßgeblich zur Entdeckung bei. Insbesondere die Kombination aus Radioastronomie, Infrarotbeobachtungen und Simulationen anhand supercomputergestützter Modelle ermöglichte es Forschern, die unterschwelligen Bewegungen und Verteilungen der Himmelskörper innerhalb der inneren Oortschen Wolke sichtbar zu machen. Diese innovativen Ansätze haben gezeigt, dass der Bereich weit mehr beinhaltet als nur vereinzelte Eisbrocken, sondern eine organische Struktur mit evolutionären Eigenschaften, die sich über Jahrmillionen verändert. Neben ihrer wissenschaftlichen Relevanz regt die spiralige Oortsche Struktur auch zu Spekulationen über hypothetische Objekte an, die bisher schwer nachweisbar sind.

Einige Theorien sprechen von sogenannten „Planet IX“ oder anderen massereichen Körpern, die durch ihre gravitative Präsenz Teil der Erklärung für das Spiralmuster sein könnten. Die Suche nach solchen Objekten erfuhr durch diese Entdeckung neuen Auftrieb, da die Spiralstruktur als indirekter Beweis für deren Existenz und Wirkung interpretiert wird. Diese Perspektive verleiht der Forschung eine spannende Dimension, denn sie verbindet die Beobachtung äußerer struktureller Muster mit der potenziellen Entdeckung neuer Himmelskörper, die unser Sonnensystem maßgeblich prägen. Ferner könnten die Erkenntnisse über die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke auch wichtige Hinweise für die Erforschung anderer Sternsysteme liefern. Die Dynamik und Strukturen, die innerhalb der Wolke erkannt werden, lassen Rückschlüsse auf die Entstehungsprozesse und die Entwicklungsmöglichkeiten von planetaren Systemen im Allgemeinen zu.

Dies macht die Oortsche Wolke zu einem wertvollen Modell für die vergleichende Planetologie, das dabei hilft, die Vielfalt und Komplexität von Umlaufbahnen, Kometenherden und Eisregionen im gesamten Universum besser zu verstehen. Auch aus kosmischer Sicht steht die innere Oortsche Wolke aufgrund ihrer spiraligen Struktur im Mittelpunkt eines neuen Forschungsinteresses. Sie zeigt, dass selbst weit entlegene Teile unseres Sonnensystems dynamisch und in Bewegung sind, wodurch sich Fragen zur langfristigen Stabilität und Veränderung unseres Heimatkosmos stellen. Wie wirken Einflüsse wie nahe Vorbeiflüge anderer Sterne oder vergangene galaktische Ereignisse auf die Formung und Erhaltung solcher Spiralen? Wie verändert sich die innere Oortsche Wolke über Millionen von Jahren und welche Rolle spielt sie für die Bahnen von Kometen und Asteroiden, die potenziell auch einen Einfluss auf die Erde haben können? Insgesamt eröffnet die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ein neues Kapitel in der Erforschung unseres Sonnensystems. Sie zeigt, dass unsere kosmische Nachbarschaft auch in bislang unbekannten Bereichen äußerst komplex und vielschichtig ist.

Die damit verbundenen wissenschaftlichen Fragestellungen werden zweifellos in den kommenden Jahren zahlreiche Forschungsprojekte und astronomische Missionen inspirieren. Dank der Fortschritte in der Beobachtungstechnik und der verbesserten Modellierungsmethoden ist zu erwarten, dass noch viele verborgene Geheimnisse der Oortschen Wolke gelüftet werden. Für die Astronomie bedeutet dies nicht nur eine tiefere Kenntnis der Herkunft und Entwicklung von Kometen und planetaren Körpern, sondern auch wertvolle Einblicke in die Prozesse, die unser Sonnensystem seit seiner Entstehung geprägt haben und weiterhin beeinflussen. In der Gesamtschau wird deutlich: Die innere Oortsche Wolke ist längst kein statisches Randgebiet des Sonnensystems, sondern ein aktives, dynamisches Umfeld, das eine Schlüsselrolle in der Geschichte und Zukunft unseres kosmischen Haushalts spielt.