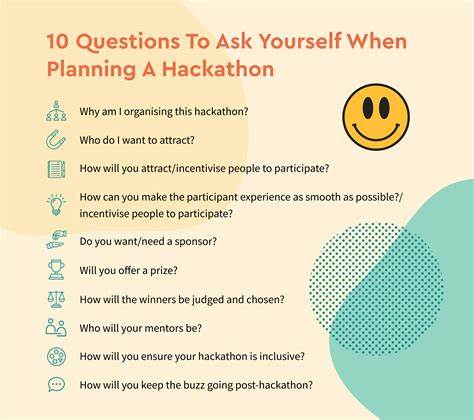

Hackathons haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten als beliebte Veranstaltungen etabliert, bei denen Programmierer, Designer und Ideengeber gemeinsam innerhalb kurzer Zeit von oft 24 bis 48 Stunden an Projekten arbeiten. Ziel war es ursprünglich, Kreativität zu fördern, neue Technologien auszuprobieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Diese Events wurden dabei zum sprichwörtlichen Nährboden für frische Ideen, Gemeinschaft und persönlichen Fortschritt. Doch genau diese Atmosphäre scheint zusehends einer kommerziellen, wenig authentischen Inszenierung Platz zu machen. In den letzten Jahren klagen immer mehr Teilnehmer darüber, dass sich Hackathons oberflächlich und konstruiert anfühlen.

Die kritische Stimme eines Hackathon-Teilnehmers aus San Francisco fasst es gut zusammen: Was früher ein leidenschaftliches Miteinander von Gleichgesinnten war, wirkt heute wie ein Marketinginstrument gesättigter Tech-Unternehmen, die ihre Produkte mit kostenlosen Credits und Werbematerial in einem stark gesponserten Umfeld platzieren wollen. Die Kreativität tritt dabei oftmals in den Hintergrund, weil Entwickler eher versuchen, die Anforderungen der Sponsoren zu erfüllen als echte Neuerungen zu schaffen. Diese Entwicklung sorgt für Frust bei vielen, die sich an die Ursprünge von Hackathons erinnern und darin mehr gesehen haben als eine Werbeveranstaltung. Früher dienten Hackathons vor allem dazu, gemeinsam an eigenen Projekten zu arbeiten, voneinander zu lernen und die Freude am Programmieren zu zelebrieren. Der Gedanke eines „Hacker-Spirits“ zeichnete sich durch Selbstbestimmung, ein Gemeinschaftsgefühl und den Fokus auf technische Herausforderungen aus.

Heute scheint das reale Hacken oft durch das Bemühen ersetzt zu sein, möglichst schnell ein funktionierendes Demo zu basteln, das aber in der Tiefe kaum Innovation oder nachhaltigen Wert besitzt. Die Rolle der Sponsoren ist dabei zentral. Zahlreiche Unternehmen sehen Hackathons als Gelegenheit, um ihre Software, APIs oder andere Produkte unter die Teilnehmer zu bringen. Das führt oft dazu, dass Projekte weniger um die Lösung konkreter Probleme oder spannende Experimente kreisen, sondern um die Einbindung jener Tools, die mit Preisen oder Credits belohnt werden. Aus Sicht der Teilnehmer fühlt sich dies häufig an wie ein „erzwungener“ Einsatz, bei der es mehr darum geht, Marketinghaken abzuhaken als echten Nutzen zu schaffen.

Darüber hinaus hat sich der soziale Aspekt verändert: War es früher oft eine informelle, entspannte Veranstaltung mit Freunden oder Mitstreitern, erleben viele heute hackathonartige Events als organisiert, kompetitiv und von externen Zwängen geprägt. Die Atmosphäre erinnert manchen an einen Pflichttermin im Arbeitsalltag, nicht an ein kreatives Abenteuer. Zeitdruck und Erschöpfung wie allnighters werden weniger als spannendes Erlebnis, sondern vielmehr als Belastung wahrgenommen – insbesondere mit zunehmendem Alter und veränderten Lebensumständen. Viele Stimmen aus der Entwickler-Community berichten, dass sie mit der Art von Hackathons, die heutzutage meist stattfinden, nichts mehr anfangen können. Sie sind desillusioniert von „Fake-Projekten“, die oft nur kurzfristig präsentiert werden, ohne einen realen Hintergrund oder Nachhaltigkeit.

Das Phänomen, dass Teams Wochen oder Monate außerhalb des eigentlichen Events an ihren Projekten arbeiten, um sie nur als Hackathon-Ergebnisse zu präsentieren, verstärkt dieses Gefühl weiter. Auch die strategische Nutzung von Hackathons durch Unternehmen sorgt für Kritik. Beispielsweise werden hackdauerbasierte Wettbewerbe oft eingeführt, um Mitarbeitende zu mehr Arbeit außerhalb der üblichen Arbeitszeit zu ermuntern, ohne entsprechende Entlohnung. Häufig fühlen sich solche Veranstaltungen wie weitere Instrumente der Produktivitätsoptimierung an, die den Stresslevel erhöhen, statt Kreativität und Kooperation zu fördern. Dennoch gibt es auch positive Gegenbeispiele.

Manche Hackathons, insbesondere jene, die von unabhängigen Communities, gemeinnützigen Organisationen oder im akademischen Umfeld veranstaltet werden, konzentrieren sich auf authentisches, gemeinsames Entwickeln und Lernen. Highschool-Hackathons oder spezialisierte Branchen-Events mit klar definierten, gesellschaftlich relevanten Zielen zeigen, dass es auch ohne großen Sponsorendruck gelingen kann, den ursprünglichen Geist von Hackathons zu bewahren. Dabei stehen nicht der Wettbewerb oder der Einsatz kommerzieller Tools im Vordergrund, sondern der Austausch, die Freundschaft und die Freude am Bau eigener Projekte. Game Jams sind ein weiteres Beispiel für Veranstaltungen, die als weniger „fake“ erlebt werden. Hier steht die kreative Entwicklung in einem künstlerischen Kontext im Vordergrund.

Weil die Anforderungen an fertige Produkte geringer und stärker auf Spaß statt Kommerz ausgelegt sind, erleben Teilnehmer diese Events oft als viel sozialer und persönlicher. Die generelle Kritik an heutigen Hackathons lässt sich auch als Symptom einer Reifung und Professionalisierung der Tech-Branche lesen. Die einfache Zeit, in der alles möglich schien und sich neue Technologien rasch erkennbare Wirkung entfalten konnten, scheint vorbei zu sein. Softwareentwicklung ist zunehmend in langwierige Produktzyklen eingegliedert, in denen schnelle Erfolge und radikale Innovationen seltener werden. Hackathons, die ursprünglich aus einer Zeit stammten, als Entwickler*innen zum großen Teil noch am Anfang steckten und alles ausprobieren konnten, wirken im heutigen Umfeld oft als Relikt vergangener Tage – oder zumindest als künstlich erzeugter Funktionsersatz.

Das suggerieren auch einige Stimmen, die darauf hinweisen, dass der Reiz von Hackathons bei jungen Teilnehmenden höher ist. Wenn man bereits erfahrener Entwickler oder in einem geregelten Arbeitsleben angekommen ist, verliert die Idee, innerhalb von 24 Stunden etwas bahnbrechend Neues zu schaffen, an Reiz und Glaubwürdigkeit. Die Vorstellung, nachts durchzuprogrammieren und am Morgen etwas zu präsentieren, das wirklich nachhaltig und brauchbar ist, wirkt mit zunehmendem Alter und Berufserfahrung immer mehr wie ein Mythos. Gleichzeitig ist es wichtig, zwischen den verschiedenen Arten von Hackathons zu unterscheiden. Während viele öffentliche oder kommerzielle Veranstaltungen Marketingzwecken dienen und dadurch künstlich wirken, gibt es intern betriebene Hackathons, die dazu dienen, Kreativität im Unternehmen zu fördern und Pflichten etwas aufzulockern.

Solche Events haben durchaus einen hohen Nutzen, wenn sie wirklich Raum zur Innovation geben, ohne zusätzlichen Leistungsdruck. Im Fazit zeigt sich: Hackathons sind kein grundsätzlich veraltetes oder sinnloses Konzept, ihre heutige Außendarstellung und Durchführung wird aber vielfach als künstlich, kommerzialisiert und wenig inspirierend wahrgenommen. Wer als Entwickler in einer Zeit voller erwachsener Softwareprojekte echten Enthusiasmus für spontane Innovation sucht, findet ihn oft nur noch in kleineren, familiären oder gemeinnützigen Events, in denen der Fokus auf Lernen und Gemeinschaft liegt. Es bleibt eine Herausforderung für Veranstalter und Sponsoren, diesem Trend entgegenzuwirken und Hackathons wieder zu Orten authentischer Innovation, Freude und echter Vernetzung zu machen. Neben der Gelegenheit, neue Technologien zu entdecken, sollten sie vor allem Raum für Kreativität schaffen, der nicht von Marketingdiktaten geprägt wird.

Nur so kann die Energie und Begeisterung, die Hackathons einst auszeichnete, wiederbelebt und für kommende Generationen erhalten werden. Für Teilnehmer heißt es heute nicht nur, kritisch zu wählen, welche Events sie besuchen, sondern auch aktiv mitzuwirken, um den kreativen Geist zu fördern – sei es durch Teamzusammenstellung, eigene Projektwahl oder ein bewusstes Entgegenwirken gegen den bloßen Sponsorenzwang. So hat das Konzept „Hackathon“ auch in einer zunehmend kommerzialisierten und schnelllebigen Tech-Welt die Chance, sich als wertvolle Erfahrung zu behaupten und echten Mehrwert zu schaffen.

![I tested every EU alternative to US digital products (ditching Big Tech) [video]](/images/E30A7E45-17EF-45AE-82C0-DBAF1A412949)