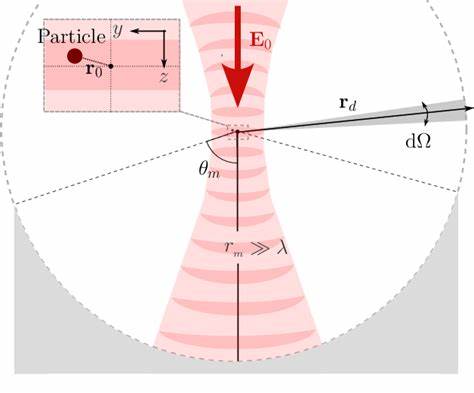

Levitierte Optomechanik hat sich in den letzten Jahren zu einem äußerst spannenden Forschungsfeld entwickelt, das weitreichende Anwendungen von ultrasensiblen Kraftmessungen bis hin zu fundamentalen Untersuchungen quantenmechanischer Effekte ermöglicht. Dabei werden nanoskalige Partikel, häufig Nanosphären, mit Hilfe von Laserlicht in optischen Fallen schwebend gehalten, was sie nahezu völlig von mechanischen Störfaktoren isoliert. Die Positionsbestimmung dieser Partikel erfolgt durch interferometrische Auslesung des von ihnen gestreuten Lichts. Trotz dieses hohen Isolationsgrades steht der Fortschritt in levitierter Optomechanik vor der Herausforderung, dass das Messprotokoll selbst durch Laser-induzierte Rückwirkung die Bewegungsfreiheit und damit die Kohärenz der Partikel begrenzt. Diese Rückwirkung äußert sich als zufällige Kraftfluktuationen, die von der Wechselwirkung der Laserfelder mit den Vakuumfluktuationen des elektromagnetischen Feldes herrühren.

Das durch solche Rückwirkung limitierte Rauschverhalten hat einen fundamentalen Zusammenhang mit der Messunschärfe via der Heisenberg-Grenze und bildet eine zentrale Hemmschwelle für präzise Messungen und fortgeschrittene Quantensensorik. Im Kern des Problems steht der Umstand, dass die kontinuierliche Messung der Partikelposition mit Laserlicht zwangsläufig zum sogenannten Messrückwirkungslärm führt. Dieser entsteht, weil das Photonenscattering an den levitierten Partikeln Rückstöße verursacht, welche diese bewegen und dadurch zusätzliches Störrauschen einbringen. Dieses Phänomen ist besonders kritisch, wenn die Teilchen bereits in der Grundschwingung ihrer Bewegung gekühlt wurden – ein Zustand, der in aktuellen Experimenten zwar oft erreicht wird, dessen Kohärenzeit jedoch durch Rückwirkung begrenzt bleibt. Somit ist die Unterdrückung dieser Rückwirkung essenziell, um die volle Leistungsfähigkeit quantenbasierter levitierter Sensoren entfalten zu können.

Traditionelle Methoden setzen auf Tricks wie die Nutzung verschliffener oder anisotroper Partikelgeometrien, welche durch veränderte Emissionsmuster der Streustrahlung die Richtwirkung der Rückwirkung beeinflussen. Andere Ansätze verwenden quantenoptische Lichtfelder, also beispielsweise verschränktes oder „squeezed“ Licht, um den Informationsgehalt der gestreuten Strahlung gezielt zu modulieren. Während diese Methoden vielversprechend sind, sind sie technisch anspruchsvoll und schwerlich in Form praktikabler Apparaturen zu realisieren. Eine elegante Alternative, die jüngst theoretisch untersucht wurde, ist die Nutzung reflektiver Randbedingungen, um die elektromagnetischen Feldfluktuationen in der unmittelbaren Umgebung des Partikels zu kontrollieren. Konkret zeigt man, dass das Fangen einer nanoskaligen Dipolstreuwirkung in einem stehenden Wellenfeld und die gleichzeitige Positionierung exakt im Zentrum einer kugelförmigen Spiegelstruktur eine drastische Reduktion des Rückwirkungsrauschens bewirken kann.

Der kugelförmige Spiegel modifiziert das lokale Dichte des optischen Zustandsraums signifikant, was sich auf die Fluktuationen der elektromagnetischen Felder an diesem Punkt auswirkt. Die theoretische Grundlage dieser Effekte beruht auf einer präzisen Beschreibung der unterschiedlichen Beiträge zur Gesamtrückwirkung, die sich aus den unterschiedlichen Komponenten der optischen Kraft ableiten. Grundsätzlich separiert man die Fluktuationen in Beiträge, die von der Gradientenkraft herrühren, jene von der Streukraft und die Korrelation zwischen beiden. Interessanterweise lässt sich für die Situation eines im Maximalpunkt eines stehenden Wellentraps gefangenen Partikels zeigen, dass die Streukraft-bezogenen Fluktuationen sowie deren Korrelationen auf Grund symmetrischer Effekte praktisch verschwinden und nur die Gradientenkraft-Fluktuationen dominieren. Das entscheidende Ergebnis ist, dass die Kugeloberfläche, die genau einen Halbraum des elektromagnetischen Feldes abdeckt und eine perfekte Reflexion bietet, unter einer bestimmten Bedingung für den Kugelradius (ein ganzzahliges Vielfaches einer halben Wellenlänge) dann führt, wenn das partikelspezifische rückgesteuerte Feld mit dem Originalfeld vollständig interferiert.

Dies führt einerseits zu einer Maximierung der gestreuten Lichtleistung, andererseits im überraschenden Gegensatz hierzu zu einer kompletten Eliminierung der dominanten Rückwirkungskomponente in allen drei Raumdimensionen. Die Trappingposition befindet sich dabei genau am antikipptlichen Maximum des stehenden Wellenfeldes. Eine wichtige Konsequenz dieses Mechanismus ist, dass trotz der maximalen Streuleistung die eigentliche Positionsinformation, die im zurückgestreuten Strahlenmuster enthalten ist, unterdrückt wird. Dadurch werden nichtlineare bzw. höher ordnungige Informationsinhalte nutzbar, während die lineare Rückwirkung – die die Hauptquelle der thermischen Erwärmung darstellt – stark reduziert bleibt.

Die Analyse der Messungenauigkeit erfolgt im Rahmen der Fisher-Informationsfluss-Theorie. Hiermit wird die minimal erreichbare Positionsmessunsicherheit quantifiziert, die in einem schussrauschenlimitierten interferometrischen Messschema erreicht werden kann. Das Ergebnis zeigt, dass die Produktregel für Messunsicherheit und Rückwirkung an der Heisenberg-Grenze gehalten wird – das bedeutet, dass trotz Reduktion der Rückwirkung keine fundamentale Verletzung quantenmechanischer Grenzen erfolgt. Vielmehr ermöglicht die spätere Wahl eines geeigneten Kugelradius eine flexible Balance zwischen Messpräzision und Rückwirkungsrauschen. Besonders bemerkenswert ist, dass hier ein ideales Referenzfeld für selbsthomodyne Messungen durch die spiegelbildliche Reflektion bereitgestellt wird, was Messungen aus nur einer Halbkugel erlaubt.

Auf der praktischen Seite gilt es, technische Anforderungen an die Herstellung und den Betrieb eines solchen Spiegelsystems zu beachten. Faktoren wie die Spiegelreflektivität, thermische Expansion des Spiegels und Oberflächenqualitäten bestimmen den Grad der erreichbaren Rückwirkungsunterdrückung. Analysen zeigen, dass bereits mit existierender Technologie, etwa polierten Aluminiumspiegeln mit sorgfältiger Temperaturstabilisierung im Millikelvinbereich, auch experimentell realisierbare Verbesserungen möglich sind. Des Weiteren liefert diese Erkenntnisdenkweise neue Perspektiven für zukünftige Entwicklungen. So kann beispielsweise die geometrische Form des reflektiven Umgebungssystems variiert werden, um richtungsselektive Rückwirkung zu unterdrücken oder auszunutzen.

Auch Kombinationen mit anderen Quantensensormethoden wie der Verwendung anisotroper Teilchen oder Quantenausstrahlungsfeldern erscheinen vielversprechend. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Einführung geeigneter reflektiver Grenzflächen, vor allem kugelförmiger Spiegel, bedeutende Fortschritte bei der Reduktion der durch Laser induzierten Rückwirkung in levitierter Optomechanik verspricht. Die theoretisch vorausgesagten Effekte basieren auf wohlbegründeten quantenelektrodynamischen Modellen und werden durch die Einhaltung fundamentaler physikalischer Grenzen, wie der Heisenberg'schen Messgrenze, bestätigt. Damit eröffnen sie neue Wege für extrem präzise Kraftmessungen, Quantensensorge und grundlegende Studien zur Quantenmechanik großer Masseobjekte. Die Zusammenarbeit dieser Effekte mit stehenden Wellen-Optischen Fallen ist dabei nicht nur wünschenswert, sondern zwingend notwendig, da sie das lokale Feld in der Spiegelfokussierung so modulieren, dass der Rückwirkungseffekt vollständig unterdrückt werden kann.

Dies demonstriert eindrucksvoll, wie die Wechselwirkung zwischen optischem Design, Quanteneffektkontrolle und sensornaher Feldumgebung zu einem substanziellen Nutzen für die angewandte und fundamentale Nanophysik führt. Zukünftige experimentelle Anstrengungen werden wesentlich dazu beitragen, diese theoretisch postulierten Rückwirkungsunterdrückungsmechanismen zu validieren und praxisnah umzusetzen. Dabei wird insbesondere die Kombination von hochreflektiven, stabilisierten Spiegeln mit hochpräzisen optischen Fallen ein Schlüssel zum Erfolg sein. Die interdisziplinäre Verbindung von Optik, Materialwissenschaft und Quantenphysik zeigt somit erneut ihr großes Innovationspotenzial für kommende Generationen hochempfindlicher Sensorsysteme.