Die Arbeitswelt im Bereich der Informatik und Softwareentwicklung befindet sich in einem ständigen Wandel. Jedes Jahr strömen zahlreiche Absolventinnen und Absolventen mit frischem Wissen und ambitionierten Zielen auf den Arbeitsmarkt. Doch es stellt sich die Frage, ob diese jungen Talente zu anspruchsvoll oder gar „wählerisch“ in Bezug auf die Art der Programmieraufgaben und Arbeitsbedingungen sind. Arbeitgeber nehmen oft eine Diskrepanz wahr zwischen den Erwartungen der modernen Absolventen und den tatsächlichen Anforderungen des Berufsalltags. Diese Einschätzung ist facettenreich und soll im Folgenden genauer beleuchtet werden.

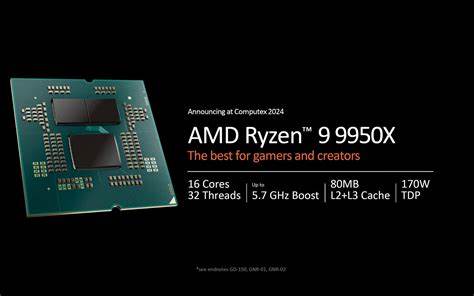

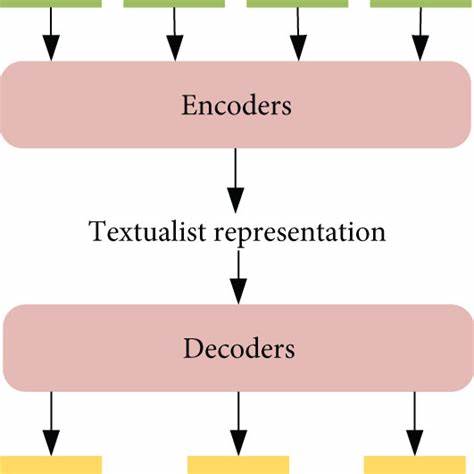

Zu Beginn ist zu verstehen, dass Absolventen der Computerwissenschaften und Softwareentwicklung heute mit einem viel breiteren technologischen Spektrum vertraut sind als noch vor einigen Jahren. Die Ausbildung vermittelt oft vielfältige Kenntnisse in aktuellen Programmiersprachen, Frameworks und Methodologien. Dementsprechend erwarten viele von ihnen, mit den neuesten Tools arbeiten zu können oder an innovativen Projekten beteiligt zu sein. Das Bedürfnis nach kreativer und sinnstiftender Arbeit ist hoch ausgeprägt. Arbeitgeber hingegen sind häufig mit Legacy-Systemen oder mit sehr standardisierten Projekten konfrontiert, was zu Frustrationen auf beiden Seiten führen kann.

Ein häufig berichtetes Phänomen ist, dass junge Entwicklerinnen und Entwickler bestimmte Programmiersprachen oder Technologien ablehnen, die sie als veraltet empfinden und für ihre berufliche Entwicklung nicht wertvoll erachten. Während Unternehmen diese Technologien oft aus Gründen der Stabilität, Kompatibilität oder betrieblicher Notwendigkeit weiterhin nutzen müssen, entsteht daraus ein Konflikt mit den Erwartungen der Arbeitnehmer. Die Folge ist, dass manche Absolventen vor Einstieg im Berufsleben bereits genaue Vorstellungen und Grenzen formulieren, welche Techniken und Aufgaben für sie akzeptabel sind. Arbeitgeber bewerten dies teils als „zu picky“ oder nicht flexibel genug. Ein weiterer Aspekt betrifft die Arbeitskultur und Führung.

Die junge Generation von Programmierern legt viel Wert auf transparente Kommunikation, Feedback-Kultur und Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Sie wünschen sich oft agile Arbeitsweisen, flache Hierarchien und eine offene Fehlerkultur. Wenn Unternehmen traditionelle Strukturen und starre Prozesse pflegen, geraten diese Wünsche schnell in Konflikt mit dem Arbeitsalltag. Das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden oder wenig Einfluss auf die Gestaltung der eigenen Arbeit zu haben, kann dazu führen, dass die Absolventen als anspruchsvoll erscheinen, wenn sie bessere Bedingungen einfordern oder abspringen. Bei der Frage, ob neue CS- und SE-Absolventen tatsächlich zu wählerisch sind, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die technische Branche im globalen Wettbewerb steht und qualifizierte Fachkräfte stark nachgefragt sind.

Somit verfügen die Berufseinsteiger über eine spürbare Verhandlungsmacht. Arbeitnehmer nutzen diese Position, um gezielt Arbeitsplätze auszuwählen, die ihren Vorstellungen entsprechen, und vermeiden Situationen, die aus ihrer Sicht wenig förderlich für ihre Karriere sind. Für Arbeitgeber bedeutet dies, dass sie sich zunehmend auf die Erwartungen der jungen Generation einstellen müssen, um Talente nicht zu verlieren. Gleichzeitig zeigen Arbeitgeber vermehrt, dass sie Beratung und Flexibilität schätzen. Kommunikation ist der Schlüssel: Wenn Firmen transparent über die vorhandenen Technologien, Herausforderungen und Möglichkeiten informieren, fällt es Bewerbern leichter, sich auf die Realität einzustellen und ihre Entscheidung fundiert zu treffen.

Ebenso wichtig sind Weiterbildungsmöglichkeiten und die Bereitschaft, in die Qualifikation junger Mitarbeiter zu investieren. So kann eine Brücke geschlagen werden zwischen den Ansprüchen der Absolventen und den konkreten Anforderungen der Unternehmen. Die digitale Transformation und die immer schneller voranschreitende Technik sorgen ebenfalls dafür, dass ein gewisser Anspruch an Modernität und Innovationsgrad verständlich ist. Doch ebenso wichtig ist die Bereitschaft, eigenes Wissen flexibel einzusetzen und auch weniger sexy wirkende Aufgaben zu übernehmen, wenn sie für das Gesamtprojekt notwendig sind. Arbeitgeber sehen junge Talente am liebsten als neugierige, anpassungsfähige Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen und sich in verschiedenen Kontexten bewähren.

Zudem ist die Arbeitswelt insgesamt diverser und dynamischer geworden. Home-Office, Work-Life-Balance und partizipative Unternehmenskulturen werden zunehmend erwartet. Diese Faktoren beeinflussen ebenfalls die Wahl des Arbeitgebers und das subjektive Empfinden von „Ansprüchen“. Hier müssen Unternehmen lernen, sich neu aufzustellen und attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, um im Kampf um Fachkräfte erfolgreich zu sein. Absolventen stehen nicht nur vor der Herausforderung, ihre beruflichen Fertigkeiten unter Beweis zu stellen, sondern auch ihre Erwartungen an Arbeitsumfeld und Projekte zu artikulieren, ohne als „zu wählerisch“ empfunden zu werden.

Schlussendlich darf auch der kulturelle Wandel nicht unterschätzt werden, der mit den jungen Generationen einhergeht. Werte wie Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit und ethische Gesichtspunkte rücken stärker in den Fokus. Dies führt zu einer höheren Sensibilität gegenüber den Inhalten, die mit der Programmierarbeit verbunden sind – etwa bei der Frage nach Einsatzfeldern von Software oder der Unternehmensphilosophie. Arbeitgeber, die diese Dimensionen berücksichtigen, gewinnen leichter das Vertrauen und die Loyalität ihrer neuen Mitarbeiter. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keine einfache Antwort darauf gibt, ob Absolventen der Informatik und Softwareentwicklung tatsächlich zu „picky“ sind.

Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel von generationalen Erwartungen, technologischen Anforderungen und kulturellen Veränderungen. Arbeitgeber sind gut beraten, die Bedürfnisse der jungen Talente ernst zu nehmen, ihnen Freiräume und Perspektiven zu bieten und gleichzeitig realistische Einblicke in den Arbeitsalltag zu geben. Nur durch gegenseitiges Verständnis und offene Kommunikation kann eine konstruktive Zusammenarbeit entstehen, die sowohl den Karrierestart der Absolventen erleichtert als auch die Produktivität und Innovationskraft der Unternehmen stärkt. Diese Dynamik zeigt, dass anspruchsvolle junge Fachkräfte keineswegs ein Problem darstellen, sondern vielmehr eine Chance für moderne Unternehmen, sich weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu bleiben. Arbeitgeber sollten daher nicht das „Picky-Sein“ kritisieren, sondern den Dialog suchen, um Erwartungen zu verstehen und gemeinsam sinnvolle Lösungen zu finden.

Die Zukunft der Softwarebranche hängt maßgeblich von dieser Balance ab.