Seit Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump hat eine der umfangreichsten und volatilsten Handelskonflikte der modernen amerikanischen Wirtschafts-geschichte eingesetzt. Die abrupt eingeführten und mehrfach angepassten Zölle haben den internationalen Warenaustausch der USA auf eine Weise beeinflusst, die weit über kurzfristige Handelsbilanzverschiebungen hinausgeht. Die Maßnahmen umfassen Zollerhöhungen um ein Vielfaches gegenüber früheren Niveaus und betreffen eine breite Palette von Produkten und Handelspartnern, mit dramatischen Effekten auf Import- und Exportvolumen. In den letzten Monaten haben sich die US-Handelsströme zunehmend verkompliziert, geprägt von Unsicherheit, Preisschocks und einer starken Restrukturierung globaler Lieferketten. Diese Entwicklungen werfen grundlegende Fragen über die Zukunft des US-Handels und die Rolle der Zölle als wirtschaftspolitisches Instrument auf.

Die Gesamtheit der wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Zölle ist bedeutend, da sie nicht nur Unternehmen, sondern auch Endverbraucher und staatliche Einnahmen direkt betreffen. Im Mai wurden beispielsweise von den US-Zollbehörden mit 23 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen fast dreimal so viel eingenommen wie im Vorjahreszeitraum. Dieses Volumen entspricht der größten Steuererhöhung in den USA seit mehr als 30 Jahren und resultiert aus einer der wirtschaftlich schädlichsten Steuerarten – dem Importzoll. Die Strategie der Regierung, Zollsätze häufig und unvorhersehbar zu verändern, führte zu einer erheblichen Verunsicherung auf den Märkten. Trump änderte die Tarife in Abständen von oft weniger als 28 Tagen, letzten Endes im Juni durch eine Verdopplung der bereits hohen Zölle auf Stahl und Aluminium.

Selbst nach einer kurzen Aussetzung verschiedener Sätze blieb die Gesamtbelastung auf einem historisch hohen Niveau. Eine der besonders auffälligen Auswirkungen ist die extreme Volatilität im US-Handelsdefizit. Zwischen November und März stieg das Defizit um 53 Prozent an, nur um im April wieder um 46 Prozent zu sinken – ein bislang beispielloser kurzfristiger Umschwung, der vor allem mit dem Inkrafttreten großer Zollerhöhungen im April zusammenfiel. Insbesondere zwei Warengruppen waren für die größten Ausschläge im Importvolumen verantwortlich: Gold und pharmazeutische Produkte. Die Unsicherheit, ob Gold von Zöllen betroffen wäre, ließ die Einfuhren von Gold aus Ländern wie der Schweiz vorübergehend auf Rekordhöhen steigen, bis die US-Regierung eine Ausnahmeregelung für Goldbarren bestätigte.

Diese Situation verdeutlicht, wie stark Unsicherheit an sich bereits erhebliche wirtschaftliche Kosten verursachen kann. Ähnlich verhielt es sich bei Arzneimitteln. Deren Importe kletterten teilweise deutlich über die Niveaus des Jahres 2024 hinaus, obwohl die Pharmaindustrie bislang nahezu von den Trump-Zöllen ausgenommen war. Die Firmen horteten vorsorglich Arzneimittel besonders aus EU-Ländern wie Irland, die als bedeutende Produktions- und Forschungsstandorte für Medikamente fungieren. Eine der härtesten Belastungen verursachten die Zölle auf Waren aus China, dem größten Handelspartner der USA.

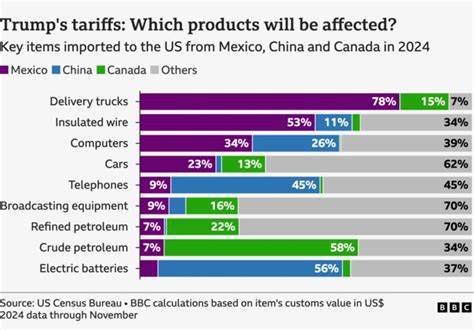

Zölle auf chinesische Produkte erreichten an der Spitze einen Rekordwert von bis zu 145 Prozent und verblieben auch später auf einem historisch hohen Niveau von etwa 30 Prozent. Die direkten Importe aus China sind infolge dieser Sätze um mehr als 40 Prozent seit Jahresbeginn zurückgegangen – auf das niedrigste Niveau seit März 2020. Besonders stark betroffen sind Konsumgüter wie Computer und Smartphones. Der Rückgang der Importe chinesischer Computer erreichte bis zu 70 Prozent, wobei einige Länder wie Taiwan, Vietnam und Mexiko zwar teilweise als Lieferanten einsprangen, allerdings die umfangreiche Nachfrage der USA nicht decken können. Auch die US-Technologieriesen reagierten auf die gestiegenen Zölle, indem sie die Produktion und Montage ihrer Geräte zunehmend nach Indien und Vietnam verlagerten.

Trotz dieser Umstellungen gelingt es nicht im erforderlichen Umfang, den Verlust der chinesischen Lieferungen auszugleichen. Ähnliche Dynamiken sind bei Smartphones zu beobachten. Die Verlagerung von Produktion und Importen weg von China folgt unter anderem dem Bestreben von Firmen wie Apple, ihre Lieferketten zu diversifizieren und von den hohen Strafzöllen zu entkoppeln. Neben jenen Zöllen haben weitere sektorübergreifende Maßnahmen deutliche Spuren hinterlassen. Die Einführung eines 25-prozentigen Zolls auf ausländische Pkw führte unmittelbar vor Inkrafttreten zu einem Importanstieg – Käufer und Händler kauften in Erwartung höherer Preise vor – gefolgt von einem Rückgang der Fahrzeugimporte um rund 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Davon betroffen waren Autos aus Partnerländern wie Mexiko, Kanada, der EU und Südkorea. Auch auf Stahl und Aluminium wurde seit März ein Zoll von 25 Prozent erhoben, der im Juni bereits auf 50 Prozent angehoben wurde. Diese Maßnahmen führten zu einer spürbaren Verringerung der Metallimporte, was wiederum die Preise für zahlreiche Hersteller und Verbraucher erhöhte, die auf diese Rohstoffe angewiesen sind. Auch die Exportseite spürt die Folgen der Zollpolitik. Während ein Anstieg des US-Dollars im Allgemeinen die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Produkte im Ausland verringert, fiel dessen Kurs seit April überraschend stark, was auf die Verunsicherung durch die Handelspolitik zurückzuführen ist.

Dennoch verringerten sich die Exporte insbesondere zu strategisch wichtigen Partnern deutlich. Die Ausfuhren nach Kanada sanken um fast 50 Milliarden US-Dollar jährlich, die nach China und Mexiko jeweils um mehr als 25 Milliarden. Besonders hart traf es den Fahrzeugsektor, wo die Exporte einen historischen Einbruch von über 20 Milliarden US-Dollar verzeichneten – einen der größten Einbrüche seit Beginn der Corona-Krise. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass ausländische Märkte weniger Interesse an US-Produkten zeigen und US-Hersteller versuchen, verstärkt den heimischen Markt zu bedienen, wodurch sich auch Importe und Exporte zunehmend verschieben. Insgesamt zeigt das Bild der US-Handelspolitik, dass bislang kein anderes Industrieland vergleichbar hohe Zolllasten trägt, keine Nation eine ähnlich schnelle und radikale Umkehrung ihrer Handelspolitik erlebte und kein Land die Zollsätze so häufig und unvorhersehbar verändert hat.

Während frühere Handelskonflikte unter der Trump-Regierung mehr oder weniger klare politische Linien zeigten, hat insbesondere die zweite Amtszeit mit einer Reihe von Eskalationen und temporären Pausen die Wirtschaft zusätzlich destabilisiert. Trotz einiger Dämpfungen in den letzten Monaten wurden bislang keine umfassenden Tarifsenkungen erreicht. Stattdessen bleiben die Zölle auf einem historisch hohen Niveau, und das transatlantische Abkommen mit Großbritannien beschränkt sich bislang auf eine Absichtserklärung ohne bindende Reduzierungen. Die kommenden Monate sind entscheidend für den weiteren Kurs der US-Handelspolitik. Es ist unklar, ob es zu einer Verlängerung der aktuellen Phasen ohne substantielle Veränderungen kommen wird, ob es erste Zugeständnisse geben wird oder ob die Schärfe der Zölle sogar wieder angezogen wird.

Klar ist jedoch, dass die durch Zölle ausgelösten Störungen und Kosten bereits jetzt nachhaltig sind und ein hohes Maß an Planungsunsicherheit in Unternehmen, bei Konsumenten und in der internationalen Handelspolitik hinterlassen haben. Vor dem Hintergrund dieser tiefgreifenden Veränderungen stehen US-Wirtschaft und Handel vor einer entscheidenden Weichenstellung, bei der langfristige Stabilität mit Protektionsdruck und kurzfristiger politischer Dynamik in Einklang gebracht werden müssen. Diese Herausforderungen wirken sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie, die Preise für Verbraucher und die globalen Handelsbeziehungen aus. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Instrumentalisierung von Zöllen als kurzfristiges politisches Druckmittel erhebliche wirtschaftliche Risiken birgt, deren Bewältigung eine sorgfältige Abwägung zwischen öffentlichem Interesse und internationalen Verpflichtungen erfordert.