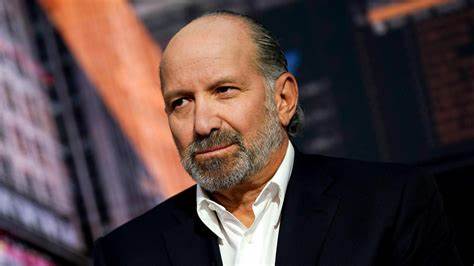

Die Entscheidung der Vereinigten Staaten, unter der Leitung von Ex-Präsident Donald Trump ein globales Zollregime einzuführen, löst weiterhin weltweit Reaktionen aus – sowohl bei Handelspartnern als auch innerhalb wirtschaftlicher Interessenverbände. Am 6. April 2025 betonte US-Handelsminister Howard Lutnick in einem Interview mit CBS, dass die von Trump eingeführten weltweiten Zölle „definitiv bestehen bleiben“ und es keine Pläne für eine Aufschiebung oder eine grundlegende Änderung gibt. Diese klare Positionierung sorgt für rege Diskussionen hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen auf den internationalen Welthandel. Die Zollpolitik, die Trump bereits während seiner Amtszeit vorangetrieben hatte, ist gekennzeichnet durch aggressive und weitreichende Zölle, die auf wichtige Handelspartner wie China, Taiwan, Nigeria, Südafrika und weitere Nationen angewandt werden.

Ursprünglich als Maßnahme zur Stärkung der heimischen Industrie und zur Korrektur wahrgenommener Ungleichheiten im Handel gedacht, sind diese Zölle mittlerweile ein fester Bestandteil der US-Handelsstrategie geworden. Lutnick weist darauf hin, dass es keine Verzögerungen oder Rücknahmen der Zollmaßnahmen geben wird. Dies unterstreicht die Entschlossenheit der US-Regierung, trotz wachsender internationaler Gegenwehr die eigene Linie zu verfolgen. Die Haltung wird als Signal an Handelspartner gewertet, dass die USA ihre wirtschaftlichen Interessen rigoros verteidigen und nicht bereit sind, bei Handelsfragen Zugeständnisse zu machen. Internationale Reaktionen auf die US-Zölle fallen unterschiedlich aus.

Mehr als 50 Länder haben bereits offiziell mit der US-Regierung Verhandlungen aufgenommen, um über die Handelsbeziehungen zu sprechen und mögliche Anpassungen zu erkunden. Dabei signalisiert der unnachgiebige Kurs der USA, dass Verhandlungen oft schwierig und von gegenseitigen Zugeständnissen geprägt sein werden. Besonders China hat mit Vergeltungszöllen reagiert und fordert seit Anfang 2025 eine 34-prozentige Zollabgabe auf US-Waren, was die Spannungen noch zusätzlich verschärft. Während China auf diese Weise eine klare Gegenmaßnahme eingeleitet hat, zeigen andere Länder wie Taiwan, Indonesien und Indien bisher Zurückhaltung und vermeiden bislang die Einführung entsprechender Gegenmaßnahmen. Diese differenzierten Reaktionen spiegeln die komplexen Verflechtungen im internationalen Handel wider und sind eng mit den wirtschaftlichen Interessen und diplomatischen Beziehungen verbunden.

Aus europäischer Sicht hingegen laufen derzeit Beratungen, die möglicherweise zu weiteren Entscheidungen und Gegenmaßnahmen führen könnten. Die Europäische Union prüft sorgfältig die langfristigen Konsequenzen und erwägt eine koordinierte Antwort. Die weltweiten Zölle betreffen nicht nur die betroffenen Länder direkt in ihrer Export- und Importstruktur, sondern haben auch weitreichende Auswirkungen auf globale Lieferketten und Produktionsnetzwerke. Unternehmen weltweit müssen sich auf veränderte Kostenstrukturen und neue Handelsbarrieren einstellen. Dies führt zu einer zunehmenden Unsicherheit auf den Märkten und beeinflusst Investitionsentscheidungen sowie Preisentwicklungen.

Im inneramerikanischen Kontext erleben Verbraucher und Unternehmen ebenfalls direkte Folgen. Höhere Zölle auf Importe können zu steigenden Preisen bei Konsumgütern und Rohstoffen führen, was sich wiederum auf die Kaufkraft und Produktionskosten in den USA auswirkt. Trotz dieser Effekte hält die US-Regierung an der Prämisse fest, dass die Stärkung der heimischen Wirtschaft und die Sicherung von Arbeitsplätzen aus ihrer Sicht die kurzfristigen Nachteile überwiegen. Experten betonen, dass die Fortsetzung der Zollpolitik unter Trump auch als strategische Reaktion auf die globalen Handelsveränderungen zu verstehen ist. In einer Welt, die zunehmend von geopolitischen Spannungen und Wettbewerb um technologische Vorherrschaft geprägt ist, setzt die US-Regierung auf protektionistische Maßnahmen, um ihre Position im Welthandel zu festigen.

Dies bedeutet, dass Handelsfragen nicht mehr ausschließlich ökonomisch, sondern auch sicherheitspolitisch bewertet werden. Allerdings zeigen Kritiker der Zollstrategie auf mögliche Risiken. Die anhaltenden Spannungen können eine Fragmentierung der Weltwirtschaft zur Folge haben, indem sich Handelsblöcke verstärkt abgrenzen und globale Kooperationen erschweren. Ein langanhaltender Handelskrieg könnte nicht nur das Wirtschaftswachstum verlangsamen, sondern auch die Preise auf Konsumgüter erhöhen und damit die globale Nachfrage hemmen. Für Länder wie Nigeria und Südafrika, die von den neuen US-Zöllen betroffen sind, entstehen besondere Herausforderungen.

Diese Schwellenländer müssen Wege finden, um ihre Exporte wettbewerbsfähig zu halten und gleichzeitig alternative Märkte zu erschließen. Die erhöhte Zollhürde setzt Druck auf heimische Industrien, die sich anpassen und in Innovation investieren müssen, um weiter zu bestehen. Gleichzeitig eröffnen sich aber auch Chancen, indem die Handelspartner versuchen, sich durch neue Abkommen und Kooperationsformen breiter aufzustellen. Auch der technologische Sektor steht im Fokus der neuen Zölle. Länder wie Taiwan und China sind zentrale Akteure in der Produktion von Halbleitern und Elektronik.

Wechselwirkungen zwischen Zöllen und technologischem Handel können globale Innovationszellen beeinflussen, was wiederum Auswirkungen auf Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung neuer Technologien hat. Die USA bündeln ihre strategischen Interessen hier mit wirtschaftlichen Maßnahmen, um die eigene technologische Führungsstellung zu sichern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entscheidung der US-Regierung, die von Trump eingeführten weltweiten Zölle aufrechtzuerhalten, tiefgreifende Auswirkungen auf den Welthandel hat. Trotz internationaler Gegenwehr und wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die US-Handelspolitik kompromisslos. Die Debatten um Protektionismus, Freihandel und strategische Interessen werden somit in den kommenden Jahren weiterhin im Mittelpunkt globaler Wirtschaftsberichterstattung stehen.

Unternehmen, Länder und Verbraucher müssen sich auf eine neue Phase des Handelswettbewerbs einstellen, die von Unsicherheiten, Verhandlungen und Anpassungen geprägt ist. Es bleibt abzuwarten, wie die internationale Gemeinschaft auf diese langfristige US-Handelspolitik reagiert und welche neuen Allianzen und Regelwerke daraus entstehen werden.