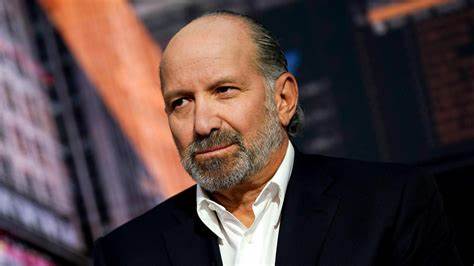

Howard Lutnick, der amtierende Handelsminister unter der zweiten Trump-Regierung, hat in den letzten Monaten für eine Vielzahl von Schlagzeilen gesorgt – allerdings nicht unbedingt aus Gründen, die ihn als kompetenten Politiker auszeichnen. Stattdessen steht er zunehmend im Mittelpunkt heftiger Kritik wegen seiner widersprüchlichen, manchmal unangemessenen oder schlichtweg lunkheaded, also unklugen Äußerungen, die oft Verwunderung, Spott und Empörung hervorrufen. Diese außergewöhnlichen Momente zeichnen nicht nur ein Bild des Ministers selbst, sondern werfen auch einen Schatten auf die gesamte Handelspolitik der Trump-Administration. Dieser ausführliche Bericht beleuchtet die spektakulärsten Fehltritte und Wirrungen von Howard Lutnick und ihre Bedeutung für die amerikanische Politiklandschaft im Jahr 2025.Howard Lutnick begann seine Zeit als Handelsminister mit großen Ambitionen.

Doch sein Versuch, sich als unverzichtbarer enger Berater von Präsident Donald Trump zu positionieren, führte schnell zu Spannungen hinter den Kulissen. Laut mehreren Berichten wuchs die Frustration innerhalb des Weißen Hauses und unter Trumps Beratern wegen Lutnicks oft undiplomatischem Verhalten, unüberlegten politischen Ratschlägen sowie seiner auffälligen Persönlichkeit. Ein Kritiker beschrieb ihn sogar als „Mini-Trump“, was sowohl als Lob als auch als Tadel verstanden werden kann, da Lutnick versucht, in der unkonventionellen und manchmal chaotischen Welt von Trump zu brillieren – jedoch häufig ins Fettnäpfchen tritt.Zu den bemerkenswertesten Momenten des Handelsministers zählt seine Erklärung auf einer Folge von „Meet the Press“ im März 2025, in der er kategorisch jede Möglichkeit einer Rezession in den USA ausschloss. Während Wirtschaftsexperten und selbst Präsident Trump vorsichtig und zurückhaltend über die wirtschaftliche Zukunft sprachen, versprach Lutnick unbeirrbar, es werde keinerlei wirtschaftlichen Abschwung geben, und lobte die wirtschaftlichen Wachstumsziele Trumps in höchsten Tönen.

Diese überoptimistische Haltung wurde später durch die Realität eingeholt und erwies sich als unrealistisch, wenn nicht sogar gefährlich, da unausgesprochene Risiken ignoriert wurden.Nur wenige Tage nach dieser prophetischen Aussage gab Lutnick ein Interview mit CBS News, in dem er zugab, dass eine Rezession trotz seines Optimismus möglich sei – ein Eingeständnis, das jedoch von der Bemerkung begleitet war, dass diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten „die Biden-Nonsenspolitik“ der vorangegangenen Regierung zu verantworten hätten und letztlich „es wert“ seien, um die eigenen Handelsziele durchzusetzen. Diese spöttische Herabsetzung politischer Gegner ist typisch für Lutnicks Ton, der häufig nicht nüchtern oder objektiv wirkt, sondern eher wie ein fanatischer Unterstützer Trumps agiert.Im selben Interview machte Lutnick außerdem eine kühne Ankündigung zur Steuerpolitik: Er behauptete, dass Präsident Trump plane, für alle Amerikaner mit einem Einkommen unter 150.000 US-Dollar keine Steuern mehr zu erheben.

Diese Aussage wurde später als rein „aspirativ“ zurückgenommen, was die mangelnde Klarheit und Verbindlichkeit in Lutnicks Kommunikation nur unterstrich. Die Widersprüche seiner Aussagen sorgten für Verwirrung bei Wirtschaftsexperten, Medien und politischen Beobachtern gleichermaßen.Eine der wohl bizarrsten Aktionen Lutnicks war seine Empfehlung an die Zuschauer eines Fox-News-Formats, Aktien von Tesla zu kaufen. Angesichts seiner Rolle als hochrangiger Regierungsbeamter wirkte dieses öffentliche Wertpapier-Tippgebungsverhalten unangebracht und verstörte Experten, die vor potentiellen Interessenskonflikten und Gesetzesverstößen warnten. Ein Minister, der öffentlich konkrete Aktienkäufe empfiehlt, setzt sich selbst und die Regierung unnötigen rechtlichen und ethischen Risiken aus.

Noch befremdlicher wirkte Lutnicks Äußerung zum Thema Soziale Sicherheit. Auf einem Podcast behauptete er, dass ältere Menschen gar nicht sauer wären, wenn ihre Sozialversicherungszahlungen einmal ausbleiben, und dass diejenigen, die sich beschweren würden, eigentlich „Betrüger“ seien. Diese Aussage traf bei vielen Bürgern, insbesondere denjenigen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, auf starke Empörung. Mit seiner pauschalen Verurteilung von Hilfesuchenden demonstrierte Lutnick wenig Einfühlungsvermögen oder Verständnis für die Herausforderungen älterer und oft finanziell vulnerabler Menschen in den USA.Auch auf internationaler Ebene sorgte der französischstämmige Minister mit merkwürdigen Analysen für Aufsehen.

Er erklärte, dass die europäische Union deshalb amerikanisches Rindfleisch ablehne, weil „unser Rindfleisch wunderschön“ sei, während das europäische angeblich „schwach“ sei. Diese Aussage ignorierte rational begründete hygienische und gesundheitspolitische Bedenken der EU gegenüber bestimmten amerikanischen Fleischprodukten und wirkte eher wie eine populistische Parole für den Hausgebrauch innerhalb der Trump-Wählerschaft.Ein weiterer spektakulärer Auftritt drehte sich um die Vision eines Arbeitsmarktes mit überwiegend robotergestützter Produktion in den USA. Lutnick prognostizierte in einem Interview, dass Millionen von Arbeitsplätzen, die derzeit in Niedriglohnländern angesiedelt seien, zukünftig durch fortschrittliche Automatisierung zurück in die Vereinigten Staaten geholt würden. Dabei erläuterte er, dass die amerikanischen Arbeiter nicht durch Roboter ersetzt würden, sondern vielmehr die „Handwerker der Nation“ sein würden, die diese Maschinen warten und reparieren.

Diese vage und widersprüchliche Darstellung löste vor allem bei Experten Rätselraten aus, da sie wenig plausible Antworten darauf gab, wie kurzfristig tatsächlich Arbeitsplätze durch Robotik geschaffen werden könnten und welche Qualifikationen die Arbeitnehmer erwerben müssten.Darüber hinaus verblüffte Lutnick mit der kuriosen Beschreibung einer „Armee von Millionen von Menschen, die kleine Schrauben in iPhones schrauben“. Diese Vorstellung, dass einfache Montagearbeiten in großem Stil zurück in die USA verlagert würden, wirkt in Zeiten globaler Lieferketten und automatisierter Fertigung verklärt und realitätsfern. Seine Vision einer „Modernisierung“ der amerikanischen Industrie bei gleichzeitiger Rückkehr simpler Arbeitsplätze wurde von vielen als Ausdruck fehlender wirtschaftlicher Sachkenntnis interpretiert.Auf den sozialen Medien zeigte sich Lutnick ebenfalls in seiner Rolle als großer Trump-Anhänger.

Er lobte öffentlich Beiträge des Präsidenten auf der von Trump gegründeten Plattform „Truth Social“ als besonders „außergewöhnlich“ und bedeutungsvoll für die globale Handelspolitik. Dieses mediale Schaulaufen führte zu weiteren Zweifeln an seiner politischen Neutralität und Kompetenz, da die Grenzen zwischen offizieller Regierungsarbeit und persönlicher Gefolgschaft zunehmend verschwammen.Lutnick setzte sich zudem für die von Trump eingeführten sogenannten „Liberation Day“ Zölle ein, die jedoch derart umstritten und wirtschaftlich problematisch waren, dass sie nur wenige Tage nach ihrer Ankündigung wieder ausgesetzt wurden. Dabei geriet auch Lutnick in Erklärungsnot, als er sagte, dass die ausgenommenen Produkte wie Smartphones, Computer und Halbleiterchips lediglich später unter einem anderen Zoll speziell erfasst würden. Diese widersprüchlichen und schwer nachvollziehbaren Aussagen erschwerten die öffentliche Wahrnehmung und Stimmung gegenüber der Handelspolitik der Trump-Regierung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Howard Lutnick trotz seiner prominenten Rolle als Handelsminister mehr durch seine oft unüberlegten, teils peinlichen und widersprüchlichen öffentlichen Aussagen auffiel als durch konkrete politische Erfolge. Seine Bemühungen, Trump zu gefallen, gingen häufig auf Kosten von Glaubwürdigkeit und Professionalität, was nicht nur seinen persönlichen Ruf schadete, sondern auch das Ansehen der amerikanischen Handelspolitik international belastete. Lutnicks lunkheaded Moments sind ein Lehrstück dafür, wie unausgereifte Kommunikation, propagandistische Überzeichnungen und politische Überheblichkeit eine ernsthafte Regierungsfunktion unterminieren können – zum Nachteil von Wirtschaft, Gesellschaft und internationaler Kooperation.