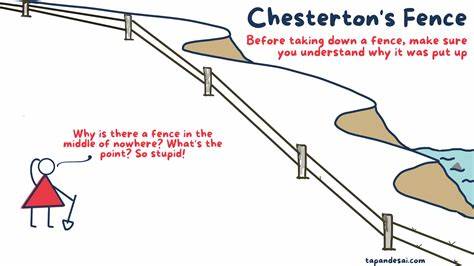

In der heutigen dynamischen Welt der Softwareentwicklung und des Produktmanagements stehen Unternehmen vor der Herausforderung, umfangreiche und komplexe digitale Produkte erfolgreich zu pflegen und weiterzuentwickeln. Dabei ist das Prinzip von Chestertons Zaun ein wertvoller Leitfaden, der aufzeigt, wie wichtig es ist, bestehende Strukturen nicht unüberlegt zu verändern, bevor ihr ursprünglicher Zweck vollständig verstanden wurde. Dieses Konzept, ausgedrückt in dem Satz „Entferne niemals einen Zaun, bevor du verstehst, warum er errichtet wurde“, stammt von dem britischen Schriftsteller Gilbert K. Chesterton und findet sowohl im technischen Kontext als auch in der Ökologie Australiens bemerkenswerte Anwendung. Im Bereich der Softwareentwicklung ist die Versuchung oft groß, alten Code zu bereinigen, veraltete Logiken zu entfernen oder Softwarepakete zu aktualisieren, ohne den gesamten Kontext zu kennen.

Doch gerade in komplexen Systemen kann jede unüberlegte Änderung schwerwiegende, unvorhergesehene Folgen mit sich bringen. Eine bewährte Vorgehensweise besteht darin, sich intensiv mit dem bestehenden System auseinanderzusetzen, die Designentscheidungen nachzuvollziehen und mögliche Abhängigkeiten genau zu verstehen, bevor Änderungen implementiert werden. Viele Softwareprodukte wachsen über Jahre oder gar Jahrzehnte, entwickelt und betreut von verschiedenen Teams unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Oft fehlte in älteren Systemen die technische Absicherung, die heutzutage selbstverständlich ist, etwa durch automatisierte Tests, aussagekräftige Dokumentation oder durch robuste Sicherheitsstandards. Wenn diese Produkte dann von neuen Teams übernommen und weiterentwickelt werden, müssen sie zunächst „technisch gehärtet“ werden – ein Prozess, der auch das Prinzip von Chestertons Zaun widerspiegelt.

Die Entwickler müssen die bestehende Logik respektieren und nachvollziehen, bevor sie Verbesserungen oder Veränderungen vornehmen. Eines der häufigsten Probleme bei der Weiterentwicklung komplexer Software ist das unbeabsichtigte „Brechen“ bestehender Funktionalitäten. Das Entfernen von vermeintlich unnötigen Validierungen oder Geschäftslogiken, das Aktualisieren von Softwarepaketen ohne Prüfung der Abhängigkeiten oder das Beheben von Fehlern an den falschen Stellen kann böse Nebenwirkungen haben. Solche Änderungen führen zu erhöhtem Aufwand in der Fehlersuche, verursachen Ausfallzeiten und können langfristig sowohl wirtschaftlichen Schaden als auch einen Vertrauensverlust bei den Nutzern nach sich ziehen. Insbesondere Sicherheitsupdates und regelmäßige Wartung dürfen allerdings keinesfalls vernachlässigt werden.

Sicherheitslücken in digitalen Produkten können enormen Schaden anrichten, wie die Kosten großer Datenpannen und Cyberangriffe eindrücklich zeigen. Studien von IBM belegen, dass die durchschnittlichen Kosten für die Behebung einer Datenpanne bei 7,5 Millionen australischen Dollar liegen. Beispielsweise haben Zwischenfälle bei Unternehmen wie Optus und staatlichen Einrichtungen wie Medicare bereits Schäden im zweistelligen Millionenbereich verursacht. Ein sorgsamer Umgang mit Sicherheitsanforderungen, kombiniert mit den Prinzipien von Chestertons Zaun, hilft, solche Risiken nachhaltig zu minimieren. Um die typischen Fallstricke zu umgehen, ist eine umfassende Dokumentation von Designentscheidungen und deren Hintergründen entscheidend.

So können künftige Entwickler und Teams verstehen, warum bestimmte Strukturen und Abläufe überhaupt existieren. Neben klassischen Inline-Kommentaren im Code sind heutzutage vor allem digitale Wissensdatenbanken, Architektur-Dokumentationen und sogenannte Architectural Decision Records (ADR) in Versionskontrollsystemen wie GitHub oder GitLab von großer Bedeutung. Diese verbinden das Wissen direkt mit der Entwicklungshistorie und können auch als Wissensquelle für moderne KI-basierte Assistenzsysteme dienen. Weitere bewährte Praktiken schließen umfangreiche Tests von komplexen Szenarien und kritischen Geschäftsabläufen ein. Statt vollständiger Codeabdeckung sollte der Fokus auf jenen Bereichen liegen, die besonders fehleranfällig oder geschäftskritisch sind.

Zudem gewinnt das Prinzip „Secure by Design“ an Bedeutung, also das von vornherein sichere Konzipieren von Anwendungen. Das setzt nicht nur qualifizierte Entwickler voraus, sondern auch entsprechende Budgets und Zeitressourcen, um das hohe Qualitätsniveau sicherzustellen. Experten sind mit Standards wie dem OWASP Security Capability Framework oder der Twelve Factor App Methodology vertraut – bewährten Rahmenwerken, die robuste, sichere und skalierbare Softwareprodukte ermöglichen. Interessanterweise lässt sich das Konzept von Chestertons Zaun auch sehr gut auf die ökologische Situation Australiens übertragen, was für eine eindrucksvolle Verdeutlichung des Prinzips sorgt. Australien kämpft seit Langem mit eingeführten Tierarten, die das natürliche Gleichgewicht massiv stören.

Ein prominentes Beispiel ist der europäische Kaninchenbefall, der zu einem gewaltigen Schaden an Landwirtschaft und Landschaft geführt hat. Um die Ausbreitung dieser Schädlinge einzudämmen, hat Australien den längsten Zaun der Welt errichtet – den sogenannten Rabbit Proof Fence. Dieser Zaun ist ein Symbol für das Bedürfnis, vorhandene Strukturen zu respektieren und nur mit profundem Verständnis Veränderungen vorzunehmen. Der Schaden durch eingeführte Kaninchen wird auf jährlich 200 Millionen bis eine Milliarde australische Dollar geschätzt, was die Dringlichkeit von nachhaltigen Lösungen unterstreicht. Neben physischen Barrieren wurden biologisch erzeugte Viren eingesetzt, um die Populationen einzudämmen.

Ein weiteres Beispiel für ökologische Herausforderungen Australiens ist der in den 1930er Jahren eingeführte Schwertkrötenbefall. Ursprünglich zur Bekämpfung von Larven schädlicher Insekten gedacht, hat sich die Schwertkröte selbst zur Plage entwickelt, da sie giftig für viele einheimische Tiere ist und sich unkontrolliert ausbreitet. Diese Beispiele aus der Natur illustrieren, wie unerwartete Folgen mangelnden Verständnisses zu langfristigen Problemen führen können. Sie erinnern daran, dass vor jeder Änderung oder Entfernung von Barrieren – ob im Natur- oder Softwarekontext – eine gründliche Analyse und Vorsicht geboten ist. Dabei zeigt sich, dass sogenannte „Zaunelemente“ oft komplexe Funktionen erfüllen, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind.

Australien hat zudem auch die größte Population wilder Kamele weltweit, die einst als Nutztiere eingeführt wurden. Heutzutage stellen sie eine Belastung für lokale Ökosysteme dar, insbesondere durch die Reduzierung von Wasserressourcen und Nahrungsangebot für einheimische Tiere und Landwirtschaft. Wenn deren Populationen zu groß werden, werden teils Kontrollmaßnahmen wie Abschüsse per Helikopter oder speziellen Fahrzeugen ergriffen – wiederum eine drastische Maßnahme, deren Notwendigkeit mit Bedacht und unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten abgewogen werden muss. Die Küstenregionen und Ozeane Australiens fungieren ebenfalls als natürliche Grenzen für Arten und Ökosysteme. Diese natürliche Abgrenzung hat zum Schutz der Biodiversität beigetragen und verdeutlicht die Notwendigkeit, bestehende Gegebenheiten zu verstehen, bevor man Veränderungen vornimmt, die möglicherweise katastrophale Folgen haben könnten.

Ob in der Welt der Softwareentwicklung oder in der Ökologie Australiens – Chestertons Zaun mahnt zur Achtsamkeit im Umgang mit bestehenden Systemen. Spontane Veränderungen ohne ausreichenden Hintergrundwissen bergen das Risiko, bestehende wertvolle Stabilität zu zerstören und Schaden anzurichten. Eine sorgfältige Analyse, die Dokumentation von Entscheidungen und die Einbeziehung von Expertenwissen sind die Grundlage für nachhaltigen Erfolg bei der Weiterentwicklung komplexer Systeme. Für Unternehmen und Teams bedeutet dies, Zeit und Ressourcen in eine sorgfältige Einarbeitung und kontinuierliche Wartung digitaler Produkte zu investieren. Gleichzeitig sollte immer die Sicherheit und Integrität der Systeme gewahrt bleiben.

Die Kombination aus technischem Know-how, methodischem Vorgehen und bewährten Prinzipien wie jenem von Chesterton schafft die Basis für zukunftsfähige Softwareprodukte. Wer mehr über den sinnvollen Umgang mit komplexen Softwarearchitekturen erfahren oder Unterstützung bei der Wartung und Weiterentwicklung digitaler Produkte erhalten möchte, kann sich an spezialisierte Experten wenden. Ihre Erfahrung in der Anwendung von Prinzipien wie Chestertons Zaun auf technische und organisatorische Herausforderungen hilft, unliebsame Überraschungen zu vermeiden und den maximalen Nutzen aus digitalen Investitionen zu ziehen. Letztendlich ist Chestertons Zaun nicht nur ein Leitbild für vorsichtiges Handeln, sondern auch ein Aufruf, das Wissen und die Geschichte hinter bestehenden Systemen zu schätzen und für eine nachhaltige Zukunft zu nutzen – ganz gleich, ob in der Softwareentwicklung oder dem Schutz unserer natürlichen Umwelt.