Die Verbreitung von Krankheiten verlief schon immer nicht nur entlang physischer Kontakte, sondern wurde auch von sozialen Faktoren geprägt. Mit dem Aufkommen sozialer Medien hat sich jedoch ein völlig neues dynamisches Feld eröffnet, das die Art und Weise verändert, wie Menschen Informationen aufnehmen, bewerten und danach handeln. Besonders in Zeiten von Gesundheitskrisen wie der COVID-19-Pandemie zeigt sich, wie Fehlinformationen – also falsche oder irreführende Inhalte – eine gefährliche Verstärkung der Epidemiedynamik bewirken können. Die Folgen sind nicht nur eine beschleunigte Verbreitung von Krankheitserregern, sondern auch eine Verschlechterung gesellschaftlicher Bemühungen zur Eindämmung der Infektionen. Soziale Medien sind heute ein zentrales Medium für die Informationsaufnahme von Millionen Menschen.

Sie bieten schnelle, vielfältige und oft ungefilterte Nachrichtenströme. Leider tragen diese Netzwerke auch zur raschen Verbreitung von Fehlinformationen bei. Speziell bei Impfstoffen und Hygienemaßnahmen hat sich gezeigt, dass falsche Informationen Misstrauen säen, Zweifel schüren und dadurch die Bereitschaft der Bevölkerung mindern, sich an Schutzmaßnahmen zu halten. Das führt zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen und erschwert das Erreichen von Zielen wie der Herdenimmunität. Neueste Studien gehen dabei über rein qualitative Analysen hinaus und verwenden dateninformierte Modelle, um den zusätzlichen Schaden, den Fehlinformationen verursachen, quantitativ zu erfassen.

Ein besonders innovativer Ansatz integriert dabei zwei Arten von Netzwerken in eine Agenten-basierte Simulation. Zum einen wird ein sogenanntes Informationsnetzwerk betrachtet, das den Fluss von Nachrichten und Meinungen über soziale Medien abbildet. Zum anderen bildet ein physisches Kontaktnetzwerk ab, wie Menschen in ihrem Alltag durch Begegnungen und Mobilität miteinander in Verbindung stehen. Indem man feststellt, welche Individuen in diesen Netzwerken Fehlinformationen ausgesetzt oder bereits beeinflusst sind, lässt sich simulieren, wie deren Verhalten die Krankheitssituation verschärft. Dabei nutzen Forschende Daten aus verschiedenen Quellen.

So werden beispielsweise Twitter-Daten herangezogen, um den Anteil misinformierter Nutzer in unterschiedlichen Regionen der USA zu schätzen. Politische Einstellungen der Nutzer werden ebenfalls einbezogen, da politische Zugehörigkeiten eine Rolle dabei spielen, welche Meinungen und Nachrichten Menschen eher akzeptieren oder ablehnen. Die geografische Dimension wird durch Mobilitätsdaten ergänzt, welche veranschaulichen, wie Personen physisch zueinander in Kontakt treten – sei es am Arbeitsplatz, in Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder privat. Ein zentrales Element dieser Modelle ist die Annahme, dass Misinformationen Menschen dazu veranlassen, empfohlene Schutzmaßnahmen weniger einzuhalten. Beispielsweise reduzieren misinformierte Personen ihre Nutzung von Masken, distanzieren sich weniger oder zögern bei der Impfung.

In der Simulation wird dies durch unterschiedliche Infektionswahrscheinlichkeiten und Kontaktzahlen zwischen „normale“ und „misinforme“ Individuen abgebildet. So werden im worst-case Szenario Personen, die Fehlinformationen ausgesetzt sind, als deutlich risikofreudiger modelliert, was zu schnellerem und stärkerem Ausbreitungsverhalten führt. Ergebnisse dieser Forschung belegen, dass in einem Szenario mit geringer Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlinformationen die Zahl der Infektionen signifikant zunimmt. So kann die Zahl der an COVID-19 Infizierten im Peak auf ein Vielfaches ansteigen, im Vergleich zu einer Bevölkerung, die weitgehend resistent gegenüber irreführenden Informationen ist. Die Spitze der Epidemie verschiebt sich zudem zeitlich nach vorne, was das Gesundheitssystem unter erhöhten Druck setzt und kurzfristig weitreichende Konsequenzen hervorruft.

Die Auswirkungen sind auch in Bezug auf die Gesamtinfectierten beachtlich: Mehr Menschen infizieren sich während des gesamten Verlaufs, was zu einer höheren Gesamtmorbidität und Sterblichkeit führt. In der Folge steigen auch die medizinischen Kosten und Ressourcenengpässe, was die Belastung von Kliniken und Gesundheitseinrichtungen verschärft. Abgesehen von rein quantitativen Effekten zeigt die Forschung auch qualitative Erkenntnisse zur Rolle von sozialen Netzwerkstrukturen. So spielt die sogenannte Homophilie eine wichtige Rolle – das Phänomen, dass sich Menschen mit ähnlichen Ansichten und Verhaltensweisen häufiger austauschen und verbinden. Wenn misinformierte Personen hauptsächlich unter sich bleiben, profitieren theoretisch gut informierte Teile der Gesellschaft davon, dass sie weniger mit Risikoverhalten in Berührung kommen.

Gleichzeitig verschärft sich jedoch innerhalb der misinformierten Gruppe die Infektionslage, da hier Schutzmaßnahmen meist kaum beachtet werden. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass die Bekämpfung von Fehlinformationen sowohl auf individueller als auch auf Netzwerkebene komplex ist. Die Analysen stützen sich allerdings auf bestimmte Annahmen, die Limitationen mit sich bringen. Beispielsweise ist die Kausalität zwischen dem Konsum von Fehlinformationen und verändertem Verhalten noch nicht abschließend bewiesen. Weiterhin spiegelt ein einzelnes soziales Medium wie Twitter nicht das gesamte Spektrum der Informationsaufnahme wider, da Menschen auch andere Kanäle nutzen, z.

B. Fernsehen, persönliche Gespräche oder andere digitale Plattformen. Auch die Modelparameter sind teilweise extrem gewählt, um obere und untere Grenzen möglicher Effekte abzubilden. Dennoch stellt die Forschung einen wichtigen Schritt dar, um auf Basis einer umfassenden, empirisch fundierten Modellierung die möglichen Konsequenzen der Infodemie besser zu verstehen. Sie zeigt eindrucksvoll, dass die Bekämpfung von Desinformationen in Gesundheitskrisen eine kritische Rolle spielt und Teil der epidemiologischen Maßnahmen sein muss.

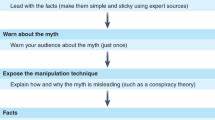

Für Politik und Gesundheitsbehörden ergeben sich daraus klare Handlungsaufforderungen. Zum einen ist eine konsequente Kommunikation von evidenzbasierten und verständlichen Informationen nötig, die das Vertrauen in Gesundheitsmaßnahmen stärkt. Dabei sollten unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und deren Informationsbedürfnisse adressiert werden. Zum anderen müssen die Verbreitung schädlicher Fehlinformationen auf sozialen Plattformen eingedämmt werden. Dies erfordert Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen, aber auch innovative Konzepte zur Förderung von Medienkompetenz und kritischem Denken in der Bevölkerung.

Soziale Medienplattformen stehen vor besonderen Herausforderungen, da ihr Design und Algorithmen oft zur Verbreitung kontroverser oder polarisiertender Inhalte beitragen können, was Fehlinformationen begünstigt. Die Entwicklung von Mechanismen zur frühzeitigen Erkennung, Einordnung und gegebenenfalls Entfernung von Falschinformationen ist essenziell, um eine Verbreitung einzudämmen. Darüber hinaus empfiehlt sich eine verstärkte interdisziplinäre Forschung, die Epidemiologie, Datenwissenschaft, Sozialpsychologie und Kommunikationswissenschaft verknüpft. Nur so kann ein ganzheitliches Verständnis von Infodemien und Epidemien erreicht werden, das effektive Gegenmaßnahmen ermöglicht. Abschließend wird deutlich, dass der Kampf gegen Epidemien in der digital vernetzten Welt nicht nur auf medizinische Maßnahmen beschränkt bleiben darf.

Information und Wissen sind entscheidende Ressourcen, die aktiv gestaltet werden müssen, um die Gesellschaft sicher durch Gesundheitskrisen zu führen. Die Reduzierung von Fehlinformation stellt dabei einen zentralen Baustein dar, dessen Vernachlässigung die Epidemien unnötig verstärkt und verlängert. Die aktuellen Forschungen und Modelle bieten wertvolle Werkzeuge und Hinweise, wie dieser komplexe Zusammenhang besser verstanden und letztendlich bewältigt werden kann.