Die Polizei in Hongkong hat am 15. Mai 2025 eine umfangreiche Geldwäscheoperation mit einem Volumen von umgerechnet rund 15 Millionen US-Dollar zerschlagen, die Kryptowährungen als zentrales Element nutzte. Insgesamt wurden zwölf Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, als Teil eines grenzüberschreitenden Syndikats Geldwäsche über mehr als 500 Bankkonten abgewickelt zu haben. Die Operation zeigt nicht nur die fortwährende Bedrohung durch komplexe Finanzkriminalität in Verbindung mit digitalen Währungen, sondern auch die Herausforderungen der Strafverfolgung in einem vernetzten globalen Finanzsystem. Die Beschuldigten, darunter neun Männer und drei Frauen im Alter von 20 bis 41 Jahren, wurden sowohl in Hongkong als auch auf dem chinesischen Festland festgenommen.

Laut Berichten lokaler Medien diente ein gemietetes Wohnobjekt im belebten Stadtteil Mong Kok als Zentrale für die Planung und Durchführung der illegalen Geschäfte. Die Verdächtigen sollen Freunde und Bekannte angeworben haben, um für sie Bankkonten zu eröffnen - sogenannte Strohmänner - die anschließend genutzt wurden, um die Erlöse aus diversen Betrugsfällen entgegenzunehmen. Dabei handelte es sich um Gelder, die aus mindestens 58 gemeldeten Betrugsfällen stammten und von denen ein erheblicher Anteil in die vielschichtige Geldwäscheschleife eingespeist wurde. Das kriminelle Netzwerk konvertierte die illegalen Erträge anschließend in Kryptowährungen. Hierfür kamen lokale Krypto-Exchange-Shops in Hongkongs Stadtteilen wie Tsim Sha Tsui zum Einsatz.

Die Polizei war mit umfangreichen Überwachungsmaßnahmen erfolgreich, die am Tag der Razzia dazu führten, dass zwei Verdächtige unmittelbar bei der Geldumwandlung in Kryptowährungen festgenommen wurden. Dabei konnten fast 770.000 Hongkong-Dollar in bar sichergestellt werden – umgerechnet etwa 98.540 US-Dollar. In der Folge wurden weitere Verdächtige festgenommen, wobei insgesamt mehr als 1,05 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 134.

370 US-Dollar) an Bargeld, über 560 ATM-Karten, zahlreiche Mobiltelefone sowie umfangreiche Dokumente und Daten zu Bank- und Krypto-Transaktionen beschlagnahmt wurden. Fachleute betonen, dass die Nutzung von Strohmännern und einer Vielzahl von Bankkonten außergewöhnlich häufig vorkommt und oft gezielt dazu eingesetzt wird, den Verfolgungsdruck auf die Täter zu vermindern. Inspektor Tse Ka-lun von Bureaus für Wirtschaftskriminalität erläuterte, dass der Großteil der erhobenen Betrugsfälle auf diese Art von Konten zurückzuführen sei. Die Maßnahmen der Polizei fügen sich in einen umfangreichen Kampf der Behörden gegen Finanzkriminalität in Hongkong ein. Im Jahr 2024 verzeichnete die Stadt eine Zunahme der Betrugsmeldungen um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während mehr als 10.

000 Personen aufgrund von Betrugsfällen festgenommen wurden. Beachtliche 73 Prozent dieser Festnahmen entfielen demnach auf Personen, die Strohmännerkonten für Geldwäsche oder Betrug nutzten. Parallel zur Durchsetzung von Strafmaßnahmen treibt Hongkong seit geraumer Zeit die Einführung und Verschärfung regulativer Maßnahmen im Kryptosektor voran. Ziel ist es, einerseits Innovationen zu fördern und gleichzeitig Verbraucher zu schützen. Neue Regeln für Krypto-Börsen, insbesondere jene, die Staking-Dienste anbieten, wurden im Frühjahr 2025 eingeführt.

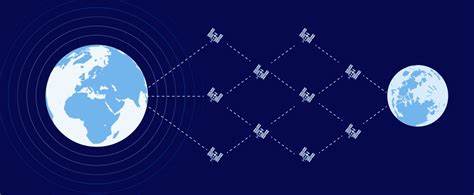

Die zuständige Wertpapier- und Futures-Kommission verfolgt einen umfassenden Roadmap-Plan, der Marktöffnung, Compliance-Optimierung und den Ausbau von Infrastruktur im Kryptobereich vorsieht. Regierungsvertreter streben damit an, Hongkong als Krypto-Hub zu etablieren und den Einfluss von Kryptowährungen auf den lokalen Finanzmarkt verantwortungsvoll zu gestalten. Experten aus der Finanzwelt und der Kryptobranche sehen den Fall in Hongkong als ein deutliches Warnsignal, dass trotz aller Bemühungen die Verschmelzung traditioneller Finanzsysteme und digitaler Währungen neue Formen der Geldwäsche ermöglicht. Cyberkriminelle nutzen zunehmend komplexe Strukturen und digitale Instrumente, die eine strafrechtliche Verfolgung erschweren. Dabei spielen die Dezentralität von Kryptowährungen und die Möglichkeit der anonymen oder pseudonymen Transaktionen eine wesentliche Rolle.

Derartige kriminelle Netzwerke sind international ausgerichtet und greifen gleichsam auf lokale Gegebenheiten und Infrastrukturen zurück, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Die Festnahmen in Hongkong sind daher nicht nur ein Erfolg für die lokalen Strafverfolgungsbehörden, sondern auch ein Weckruf für die globalen Finanzaufsichtsbehörden. Es bedarf engerer Zusammenarbeit länderübergreifend sowie eines intensiveren Austauschs von Daten und Erkenntnissen, um die systemischen Schwachstellen im Kampf gegen Geldwäsche zu schließen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass eine effektive Kontrolle und Überwachung von Bankkonten und Krypto-Börsen unerlässlich ist, um illegale Aktivitäten frühzeitig zu identifizieren und zu unterbinden. Für Anleger und Nutzer von Kryptowährungen sollte dieser Fall eine Mahnung sein, dass regulatorische Maßnahmen und Compliance nicht nur dem Schutz vor Betrug dienen, sondern auch zur Stabilität und Integrität des gesamten Finanzsystems beitragen.

Der Vorfall in Hongkong demonstriert, dass trotz der fortschrittlichen Technologie und der schwindelerregenden Geschwindigkeit bei der Entwicklung digitaler Vermögenswerte, die menschliche Verantwortung und Gesetzestreue zentral für deren nachhaltigen Erfolg sind. Abschließend lässt sich festhalten, dass der erfolgreiche Schlag gegen das Geldwäschering in Hongkong ein bedeutsamer Schritt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Zeitalter der Digitalisierung ist. Er verdeutlicht die Notwendigkeit, Regulierungen dynamisch an sich wandelnde Bedrohungen anzupassen und den Dialog zwischen Technologie, Politik und Strafverfolgung zu stärken. Nur so kann das Potenzial von Kryptowährungen verantwortungsvoll genutzt und Missbrauch effektiv eingedämmt werden. Die Behörden in Hongkong positionieren sich dabei als Vorreiter im globalen Kampf gegen Geldwäsche, was Signalwirkung für andere Finanzzentren haben dürfte.

In der Zukunft wird es entscheidend sein, die Balance zwischen Innovation und Kontrolle zu finden, um sowohl den finanziellen Fortschritt zu fördern als auch die Gesellschaft vor den Risiken der digitalen Finanzwelt zu schützen.