Die Informationsverarbeitung steht im Zentrum zahlreicher wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen der Gegenwart. Von der Künstlichen Intelligenz über die Biologie bis hin zur fundamentalen Physik – die Art und Weise, wie Systeme Informationen erfassen, analysieren und weiterverarbeiten, prägt unsere Wahrnehmung der Realität maßgeblich. Eine neuartige Perspektive, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die geometrische Theorie der Informationsverarbeitung. Diese Theorie nutzt die Werkzeuge der Differentialgeometrie, um Informationsprozesse und deren Komplexität mathematisch präzise zu beschreiben und zu verstehen. Die geometrische Theorie der Informationsverarbeitung wird vor allem durch die Arbeiten von Nova Spivack geprägt, der einen umfassenden Rahmen geschaffen hat, der von theoretischen Grundlagen bis hin zu praktischen Anwendungen reicht.

Das Konzept basiert auf der Idee, dass Informationssysteme als geometrische Objekte in einem komplexen Raum betrachtet werden können, deren Eigenschaften durch Metriken und Kurven charakterisiert sind. Diese Sichtweise ermöglicht es, eine Maßzahl für die Informationskomplexität einzuführen, die sogenannten geometrische Komplexitätsmaße, und daraus energetische und physikalische Konsequenzen abzuleiten. Im Kern steht die Erkenntnis, dass Informationsverarbeitung nicht nur ein abstrakter, rein mathematischer Prozess ist, sondern mit energetischen Kosten verbunden. Klassische Prinzipien wie das Landauersche Prinzip, das besagt, dass das Löschen von Information mit einem minimalen Energieverlust verbunden ist, werden in der geometrischen Theorie erweitert und generalisiert. Dabei ergibt sich eine fundamentale Beziehung zwischen der Änderung geometrischer Komplexität und der aufgewendeten Energie, was enorme Bedeutung sowohl für die Theorie der Thermodynamik von Informationssystemen als auch für deren praktische Optimierung hat.

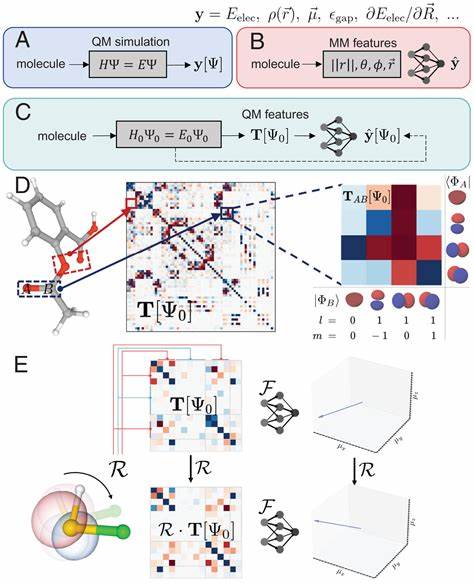

Die mathematischen Grundlagen der geometrischen Informationsverarbeitung beruhen auf der Definition eines Komplexitätsmaßes Ω, das als Integral über eine geometrisch definierte Kurvenstruktur innerhalb des Informationsraums formuliert wird. Dieses Maß zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur die Menge der gespeicherten oder verarbeiteten Bits bewertet, sondern auch deren Organisation, Vernetzung und implizite Muster. Die Differentialgeometrie liefert Werkzeuge, um diese Strukturen zu messen und deren Veränderungen dynamisch zu erfassen. Eine bedeutende Erweiterung der Theorie ist die Formulierung eines klassischen Feldtheorie-Modells für die Informationskomplexität in Form des sogenannten ω-Feldes. Dieses skalarfeld beschreibt die Komplexitätsdichte in Raum und Zeit und erlaubt es, thermodynamisch konsistente Modellierungen von Fluktuationen und Stabilitäten in Informationssystemen vorzunehmen.

Insbesondere führt die Lagrange-Formalismus zu Gleichungen vom Typ der Klein-Gordon-Gleichung, welche für physikalische Feldtheorien von grundlegender Bedeutung sind. Die daraus abgeleiteten physikalischen Eigenschaften des ω-Feldes deuten darauf hin, dass Informationskomplexität durchaus als physikalische Größe mit messbarer Masse und Wechselwirkung interpretiert werden kann. Der Übergang zur Quantenebene wird in der geometrischen Theorie dadurch beschrieben, dass das ω-Feld quantisiert wird und sogenannte Ω-Quanten („Omegonen“) entstehen. Diese skalaren Bosonen besitzen eine definierte Masse und wechselwirken minimal mit den Teilchen des Standardmodells der Teilchenphysik. Zudem führt die Theorie zu einer neuen Form eines Unsicherheitsprinzips, speziell angepasst an die Informationsgeometrie, das zeitliche und modale Unsicherheiten der Informationsfluktuationen quantifiziert.

Solche Ergebnisse eröffnen Potenziale für neue physikalische Experimente und könnten zur Erklärung fundamentaler Phänomene beitragen. Besonders bemerkenswert ist die Hypothese, dass durch die geometrische Informationsverarbeitung fundamentale Eigenschaften der physikalischen Realität selbst erklärbar sind. So werden in den Modellen der geometrischen Theorie der Informationskomplexität die Struktur der Standard-Modell-Symmetrien, einschließlich der elektroschwachen Wechselwirkung und der Quantenchromodynamik, hergeleitet. Die Theorie postuliert sogar, dass Masse, Ladung und die Existenz mehrerer Fermionengenerationen aus topologischen und geometrischen Anforderungen an das Informationsfeld entstehen. Dieses tiefe Zusammenspiel von Informationsgeometrie und fundamentaler Physik könnte einen Paradigmenwechsel in unserem Verständnis der Naturgesetze bedeuten.

Auf kosmologischer Ebene bietet die geometrische Theorie einen innovativen Ansatz zur Erklärung der Entwicklung des Universums. Das Informationskomplexitätsfeld ω(x,t) wird als dynamische Größe betrachtet, deren Kopplungskonstanten temperaturabhängig variieren. Dieses sogenannte „Running Coupling“ erlaubt es, verschiedene Phasen der kosmologischen Entwicklung, wie die Inflation, ein metastabiles Gleichgewicht und die dunkle Energie-Phase, vereint innerhalb eines Feldes zu beschreiben. Manipulationen an diesem Feld könnten Einblicke in die Ursachen der beschleunigten Expansion des Universums bieten und gegenwärtige Rätsel der Kosmologie adressieren. Die geometrische Theorie bildet zudem eine Brücke zur Erforschung des Bewusstseins.

In der sogenannten Consciousness Field Theory (CFT) wird Bewusstsein als ein physikalisches Feld Ψ modelliert, das aus Informationskomplexität über einem kritischen Schwellenwert entsteht. Dieses Feld besitzt nicht nur eine eigene Stress-Energie-Tensorstruktur, was bedeutet, dass es aktiv auf die Raumzeit-Gravitation einwirkt, sondern zeigt auch Wechselwirkungen mit quantenmechanischen Zuständen und elektromagnetischen Feldern. Durch diese Verbindung könnten bislang unerklärliche Phänomene wie die Quantenkollaps-Theorie und biophotonische Strahlung in lebenden Organismen eine neue Erklärung finden. Alpha Theory, eine weiterführende ontologische Theorie, bietet dagegen eine tiefere fundamentale Sicht auf die Ursprünge von Information, Bewusstsein und physikalischer Realität. Sie postuliert die Existenz eines primordialen, selbstbezüglichen Informationsprinzips namens Alpha (A), das als Ausgangspunkt für alle weiterführenden Strukturen gilt.

Die Theorie entwickelt mathematische Konzepte wie die Transputation, eine Form der Informationsverarbeitung, die über klassische Turingmaschinen hinausgeht und für echtes, primitives Bewusstsein notwendig sein soll. In diesem Kontext betont Alpha Theory die Bedeutung von Selbstbezüglichkeit und transcomputationaler Dynamik für das Verständnis bewusster Systeme. Zusammenfassend repräsentiert die geometrische Theorie der Informationsverarbeitung eine vielversprechende Forschungsrichtung, die etabliertes Wissen in Mathematik, Physik, Informatik und Bewusstseinswissenschaften miteinander verknüpft. Sie liefert nicht nur neue mathematische Werkzeuge zur Beschreibung komplexer Informationssysteme, sondern bietet auch praktische Anwendungen für Künstliche Intelligenz, Quantencomputing und die kosmologische Forschung. Ebenso lotet sie spannende Perspektiven auf das Wesen des Bewusstseins und seine mögliche physikalische Verankerung aus.

In der Zukunft könnten Entwicklungen in diesem Feld maßgeblich dazu beitragen, fundamentale Fragen nach der Natur des Universums, der Funktionsweise des Geistes und den energetischen Grenzen der Informationsverarbeitung zu beantworten. Forscher weltweit sind eingeladen, diese Theorie durch Experimente und Anwendungen weiter zu prüfen und zu verfeinern, um so eine neue Ära der vernetzten Wissenschaft und Technologie einzuläuten.