Die menschliche Wahrnehmung ist weit mehr als ein passives Aufnehmen von Sinneseindrücken; sie ist ein aktiver Prozess, der eng mit Bewegung und Handlungen des Organismus verknüpft ist. Besonders im Bereich des Sehens spielt die Bewegung der Augen eine essenzielle Rolle, indem sie die Aufnahme von Informationen aus der Umwelt steuert und optimiert. Kürzlich veröffentlichte Studien haben gezeigt, dass diese Augenbewegungen, insbesondere die schnellen Sakkaden, in einer festgelegten kinematischen Beziehung stehen – der sogenannten Hauptsequenz – und dass diese Gesetzmäßigkeit die Grenzen dessen prägt, was bei hohen Geschwindigkeiten visuell wahrgenommen werden kann. Das Verständnis dieser Verbindung liefert neue Erkenntnisse darüber, wie motorische Aktionen die Wahrnehmung limitieren und formen. Sakkaden sind schnelle, ruckartige Augenbewegungen, mit denen das Auge den Fokus stets auf neue, interessante Punkte in der Umgebung richtet.

Sie sind die häufigsten Bewegungen des menschlichen Körpers, mit mehreren Tausend Ausführungen pro Tag. Sakkaden haben charakteristische Kinematiken, die durch das Verhältnis von Amplitude (wie weit das Auge sich bewegt), Geschwindigkeit und Dauer definiert sind. Dieses Zusammenspiel wird in der Hauptsequenz mathematisch beschrieben und ist über verschiedene Spezies hinweg nachweisbar. Jede Sakkade bringt die Umwelt mit einer schnellen, gegenläufigen Verschiebung auf der Netzhaut zum Stillstand oder bewegt sie zumindest sehr schnell über die Netzhaut. Theoretisch sollte das so entstandene schnelle Bewegungsmuster auf der Netzhaut wahrnehmbar sein, doch subjektiv ist diese Bewegung während natürlicher Augenbewegungen meist unsichtbar.

Diese Wahrnehmungslücke wird als sakkadische Ausblendung bezeichnet und ist ein Phänomen, das seit langer Zeit in der visuellen Wissenschaft diskutiert wird. Die neueren Forschungen, an denen Martin Rolfs und Kollegen maßgeblich beteiligt waren, nutzten hochauflösende visuelle Projektionstechniken, um die Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude der sakkadischen Bewegungen in kontrollierten Experimenten exakt zu reproduzieren. Dabei zeigten sie Probanden visuelle Reize, die sich mit Geschwindigkeiten bewegten, die entweder den tatsächlichen Bewegungsprofilen von Sakkaden entsprachen oder davon abwichen. Die Teilnehmer sollten diese Bewegungen bewusst wahrnehmen und deren Richtung bestimmen. Die Erkenntnis war verblüffend: Die Sichtbarkeit der Bewegungen hing nicht nur von der Geschwindigkeit, sondern von der kombinierten Beziehung der kinematischen Parameter ab, analog der Hauptsequenz der Sakkaden.

Je stärker die experimentellen Reize diesen natürlichen Bewegungen entsprachen, desto eher wurden sie bewusst wahrgenommen. Dieses Ergebnis wurde in mehreren Experimenten bestätigt, unter anderem bei Fixieraufgaben und Bewegungsdetektion ohne die eigentliche Ausführung von Sakkaden. Es wurde außerdem herausgestellt, dass kleine Variationen in der Augenbewegungskinematik einzelner Personen auch deren individuelle Schwellenwerte für die Wahrnehmung von schnellen Bewegungen beeinflussen. Infolgedessen zeigt sich, dass die Wahrnehmungsgrenzen für schnelle Bewegungsreize eng an die motorischen Eigenschaften der Augenbewegungen gekoppelt sind. Interessanterweise ist für das Integrationsvermögen der Wahrnehmung die Präsenz von statischen Referenzpunkten vor und nach der Bewegung entscheidend.

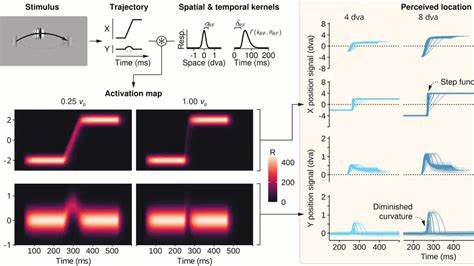

Experimente, in denen diese stationären Endpunkte wegfielen, zeigten deutlich schlechtere Anpassung der Bewegungssichtbarkeit an die Hauptsequenz. Dies weist darauf hin, dass der visuelle Apparat nicht nur auf dynamische Bewegungsinformationen angewiesen ist, sondern ebenso statische Kontextinformationen nutzt, um Bewegungen bewerten zu können. Zur Erklärung dieser Phänomene wurde ein Modell der frühen visuellen Verarbeitung verwendet, das die räumlich-zeitliche Integration von Stimuli simuliert. Dieses Modell berücksichtigt typische Reaktionsprofile von Neuronen, inklusive der zeitlichen Verzögerungen und der frequenzabhängigen Filterfunktion der visuellen Wahrnehmung. Das Modell konnte die beobachteten Ergebnisse nachvollziehen, indem es zeigte, dass Bewegungen mit Geschwindigkeiten, die über die natürliche Hauptsequenz hinausgehen, weniger deutlich im visuell-neuronalen Aktivitätsmuster vertreten sind – insbesondere wenn statische Endpunkte vorhanden sind, die eine Maskierung oder Unterdrückung der Bewegungssignale bewirken.

Die Implikationen dieser Forschung sind weitreichend. Sie zeigen, dass das sensorische System nicht isoliert arbeitet, sondern über die Einschränkungen und Charakteristika der motorischen Handlungen definiert wird, die den sensorischen Input generieren. Im Falle der Augenbewegungen bedeutet dies, dass unsere visuelle Sensitivität an die geschwindigkeits- und zeitlichen Eigenschaften der Sakkaden angepasst ist, was zu einer Preselektion der wahrnehmbaren Bewegungen führt. Diese Anpassung schützt den Beobachter vor einer Reizüberflutung und verbessert gleichzeitig die Effizienz der Wahrnehmung von relevanten Bewegungsreizen in der Umwelt. Die Erkenntnis, dass Wahrnehmungsgrenzen an motorische Gesetzmäßigkeiten gekoppelt sind, eröffnet neue Perspektiven für die Erforschung von Sinneswahrnehmung und Sensomotorik.

Beispielsweise könnten individuelle Unterschiede in Augenbewegungsmustern Aufschluss über die Unterschiede in der visuellen Wahrnehmung liefern. Zudem liefert das Zusammenspiel von motorischer Kinematik und Wahrnehmung eine mögliche Erklärung für die Phänomene der subjektiven Wahrnehmungsausblendung während schneller Bewegungen ohne den Rückgriff auf komplexe neuronale Kompensationsmechanismen wie Korrelatordischarge-Signale, die bislang oft als Hauptursache angenommen wurden. Für Anwendungen in der Neurowissenschaft, der Robotik und der Entwicklung künstlicher Wahrnehmungssysteme ist dieses Wissen von großer Bedeutung. Die Integration von Bewegungskinematik in Wahrnehmungsmodelle kann helfen, Systeme zu entwickeln, die menschliche Wahrnehmung besser nachahmen oder ergänzen. Darüber hinaus könnte dieses Wissen in klinischen Kontexten angewandt werden, um Störungen der Augenbewegungen oder der visuellen Wahrnehmung besser zu diagnostizieren und zu behandeln.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das enge Zusammenspiel von aktiven Bewegungen und sensorischer Wahrnehmung ein fundamentaler Bestandteil unseres Erlebens der Welt ist. Die gesetzmäßigen Zusammenhänge, die sich aus der Hauptsequenz ableiten lassen, zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie unser visueller Apparat optimal auf die charakteristischen Bewegungen eingestellt ist, die er ständig ausführt und erlebt. Diese entdeckte Kopplung von Aktion und Wahrnehmung erweitert unser Verständnis von der sensorischen Verarbeitung und hebt die Bedeutung von motorischen Regularitäten als gestaltende Faktoren menschlicher Sinneswahrnehmung hervor.