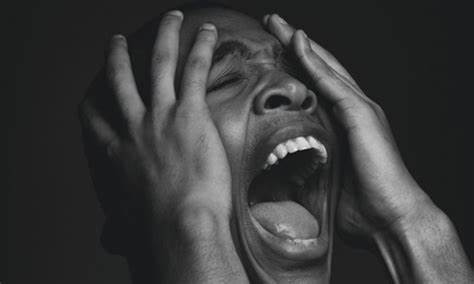

In einer Ära, die von einem stetig wachsenden Strom an Informationen und einem kaum zu bändigenden digitalen Tempo geprägt ist, erleben immer mehr Menschen das Gefühl, dass ihr Gehirn aussetzt. Es ist ein Zustand, der sich durch eine bleierne Trägheit des Denkens, eine Irritation der Sprache und ein allgemeines Gefühl der kognitiven Überforderung auszeichnet. Diese Erfahrung, die man als mentale Opazität oder zunehmende Unlesbarkeit der Realität bezeichnen könnte, ist eng mit dem Einfluss der modernen Technologien und den gesellschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit verbunden. Die Wahrnehmung der Realität scheint sich zunehmend zu verschieben. Worte verlieren ihre Bedeutung, Bilder verblassen oder erscheinen verzerrt, und Ereignisse vermischen sich in einer unübersichtlichen Flut, die das individuelle Erfassen unmöglich macht.

Die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verwischen durch die Verbreitung von Fake News, manipulierter Bildwelten und künstlich generierter Inhalte. Dies führt nicht nur zu einem Verlust des Vertrauens in Medien und Informationsquellen, sondern auch zu einer mentalen Erschöpfung, die sich als eine Art „geistiges Aussetzen“ manifestiert. Eine der zentralen Ursachen für diese Entwicklung ist die allgegenwärtige Präsenz von Smartphones und sozialen Medien. Diese Geräte, die einst als Werkzeuge zur Erleichterung der Kommunikation gedacht waren, sind zu digitalen Zeitschluckern geworden. Sie halten uns im endlosen Jetzt gefangen, in einer Abfolge von Aufmerksamkeitsschnipseln, die keine Kontinuität zulassen.

Die ständige Versorgung mit Nachrichten, Trends und Bildern führt zu einem Zustand der Überstimulation. Die Folge ist eine Art kognitive Ermüdung, eine Unfähigkeit mehr, Informationen sinnvoll zu verarbeiten und zu verankern. Das Phänomen ist vergleichbar mit dem Aufenthalt in einem Casino, in dem künstliche Lichter und Geräusche jede Orientierung an realen Zeit- und Raumverhältnissen unterbinden. Doch im Gegensatz zum Casino, dessen Ambiente bewusst konstruiert ist, um die Aufmerksamkeit zu binden, ist das digitale Zeitalter ein unkontrollierbarer Fluss, der die Wirklichkeit selbst zu verschlingen droht. In einer Zeit, in der sich politische und gesellschaftliche Ereignisse in immer dramatischeren, oft widersprüchlichen Schlagzeilen entladen, wird das mentale Filtern zur Herausforderung.

Die Realität scheint sich gleichsam zu beschleunigen und mit ihr die politische Instabilität und gesellschaftliche Fragmentierung. Insbesondere die politischen Entwicklungen spielen in diese mentale Überforderung hinein. Zum Beispiel verursacht die Schnelllebigkeit und die Absurdität mancher Tagesereignisse in Politik und Gesellschaft ein Gefühl der Resignation und Hilflosigkeit. Politiker und öffentliche Figuren agieren in einem Tempo, das es nahezu unmöglich macht, die Relevanz oder Tragweite einzelner Handlungen einzuschätzen. Während früher politische Skandale und Gesetzesänderungen sich über Wochen oder Monate entwickelten und gesellschaftlich diskutiert wurden, scheinen sie heute binnen Stunden zu verfliegen – von der Aufmerksamkeit nahezu unbemerkt und doch vielfach ohne tatsächliche Bearbeitung durch die Öffentlichkeit.

Der Krieg in Gaza und die damit verbundenen humanitären Katastrophen stellen ein weiteres Beispiel dar, wie sich Horror real und dennoch unbegreifbar in der digitalen Welt zeigt. Stundenlange eindringliche Videos, Berichte und Bilder von Leid und Zerstörung fluten die Netzwerke und fordern mentale und moralische Reaktionen vom Einzelnen. Trotz zahlreicher Proteste und Aktionen wächst das Gefühl einer Ohnmacht, einer systematischen Ignoranz auf politischer Ebene, was die psychologische Distanz zur Tragödie verstärkt. Das Resultat ist eine Art psychologischer „Abkapselung“, eine Schutzfunktion, um nicht im Grauen zu versinken, die jedoch auch die kritische Auseinandersetzung mit den Geschehnissen erschwert. Neben politischen Faktoren trägt die allgegenwärtige Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Destabilisierung unseres Realitätsgefühls bei.

Die digitalen Spiegelwelten, die KI generiert, von manipulierten Bildern bis zu synthetischen Stimmen und Texten, verschleiern zunehmend die Grenze zwischen echtem und künstlichem Inhalt. Dies betrifft nicht nur Nachrichten und Unterhaltung, sondern auch soziale Interaktionen und persönliche Identitäten. Menschen interagieren mit Chatbots, die empathisch und glaubwürdig erscheinen, nutzen von Algorithmus generierte Inhalte für berufliche und private Zwecke oder geraten in die Falle von Deepfakes, die gezielt Desinformation streuen. Vor allem der Faktor Vertrauen wird durch die digitale Unschärfe bedroht. Das Wissen um die Möglichkeit von Fälschungen oder Manipulationen führt dazu, dass viele Menschen grundsätzlich skeptisch gegenüber allem werden – auch gegenüber verifizierten und seriösen Informationsquellen.

Manche reagieren mit einer Art erschöpfter Gleichgültigkeit, als wäre das Vertrauen verloren gegangen und die Realität zu komplex oder gesättigt, um noch ernst genommen zu werden. Die psychologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind tiefgreifend. Mentale Gesundheit kann durch die permanente Überforderung leiden: Konzentrationsprobleme, Verlust von Orientierung, Erschöpfung und depressive Verstimmungen sind nur einige der Symptome. Die Fähigkeit, kritisch zu denken, eigenständig zu handeln und empathisch mit der Umwelt umzugehen, wird dadurch beeinträchtigt. Gleichzeitig wächst jedoch auch ein Bewusstsein für diese Entwicklung.

Menschen suchen nach Wegen, sich zu schützen, lernen digitale Balance, hinterfragen aktiv ihre Mediennutzung und suchen Schutzräume fernab der digitalen Flut. Für die Zukunft stellt sich die Frage, wie der Umgang mit der digitalen Realität und der künstlichen Intelligenz gestaltet werden kann, damit das Gehirn nicht weiter „aussetzt“. Bildungsangebote, Medienkompetenz und ein bewusster Umgang mit Technik sind wichtige Bausteine. Ebenso notwendig sind gesellschaftliche Debatten über Ethik, Transparenz und Regulierung von Technologien, die zunehmend im Alltag verankert sind. Nur so kann ein Gleichgewicht zwischen den Chancen der Digitalisierung und ihren Gefahren erreicht werden, um die kognitive und emotionale Gesundheit zu bewahren.

Die Erfahrung, dass das Gehirn „kaputtgeht“, ist daher kein individuelles Problem, sondern spiegelt strukturelle Herausforderungen unserer Zeit wider. Die Mischung aus enormer Informationsmenge, politischen und sozialen Krisen sowie der Verbreitung künstlicher Wirklichkeiten fordert von allen ein neues, sehr bewusstes Navigieren in der Welt. Es bleibt eine zentrale Aufgabe, psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken und Technologien so zu nutzen, dass sie dem Menschen dienen, statt ihn zu überfordern. Nur so lässt sich verhindern, dass der Verlust des Realitätsgefühls zu einem dauerhaft lähmenden Zustand wird und sich die Gesellschaft in einer digitalen Nebelwand verliert.