Die Frage, ob eine Maschine jemals wahrhaft kreativ sein kann, beschäftigt Forscher, Autoren und Technologiebegeisterte seit Jahrzehnten. OpenAI hat jüngst mit der Vorstellung eines neuen Sprachmodells, das angeblich gute Fähigkeiten im kreativen Schreiben besitzt, eine intensive Debatte entfacht. Sam Altman, CEO von OpenAI, teilte auf Twitter eine beeindruckende Kurzgeschichte, die das Modell auf die Aufforderung "Bitte schreibe eine metafiktionale literarische Kurzgeschichte über KI und Trauer" generierte. Diese Geschichte umfasst mehr als tausend Wörter und zeigt eine Komplexität und Ausdrucksstärke, die viele bisher von KI-gesteuerten Textgeneratoren nicht erwartet hatten. Doch gehen die Reaktionen darauf weit auseinander: Während einige Leser emotional berührt waren, fanden andere die Erzählung plump oder belanglos.

Diese divergierenden Meinungen führen zu einer fundamentalen Frage: Was ist Kreativität überhaupt, und wie kann man sie bei KI-Modellen bewerten? Kreativität ist ein vielschichtiges, schwer fassbares Konzept, das oft als schöpferische Originalität oder Ausdruck einzigartiger menschlicher Erfahrung verstanden wird. Doch schon in der Literatur- und Philosophiegeschichte ist umstritten, ob absolute Originalität überhaupt existiert. Verschiedene Theorien schlagen vor, dass Kreativität eher auf der Kombination bekannter Ideen, der Erkundung bekannter Denkräume oder gar der Transformation dieser Räume basiert. Margaret Boden, eine prominente kognitive Wissenschaftlerin, teilte Kreativität in drei Kategorien ein. Die erste, kombinatorische Kreativität, beschreibt das ungewöhnliche Zusammenfügen bereits existierender Konzepte, wie das Verschmelzen verschiedener kulinarischer Traditionen in der Küche.

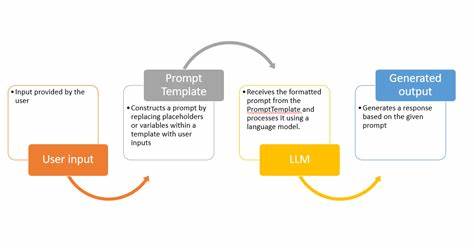

Dann gibt es die explorative Kreativität, die das Entdecken neuer Ideen innerhalb eines bekannten Rahmens umfasst. Die transformative Kreativität schließlich verändert die Regeln eines bekannten Bereichs grundlegend, wie es James Joyce in seinem Werk „Ulysses“ mit dem Einsatz des Bewusstseinsstroms tat und damit das literarische Schaffen maßgeblich prägte. Laut aktueller Forschung sind heutige große Sprachmodelle, wie die von OpenAI entwickelten, vor allem in der Lage zu kombinatorischer und explorativer Kreativität. Durch ihre Funktionsweise, in der sie Wort für Wort auf Basis vorhergehender Token Texte generieren, fehlen ihnen jedoch die Fähigkeiten zur transformativen Kreativität. Diese bleibt damit vorerst eine Domäne des Menschen, die durch ein tiefes, oft unbewusstes Erleben, innovative Denkprozesse und emotionale Erfahrung gefördert wird.

Ein weiteres Kriterium, das den Unterschied zwischen menschlicher und maschineller Kreativität unterstreicht, ist der Lovelace-Test. Er fordert von Maschinen, wirklich originelle Werke zu schaffen, die die Programmierer überraschen, also nicht einfach nur neue Kombinationen und Variationen von bereits Bekanntem darstellen. Die neuesten LLMs (Large Language Models) erfüllen diese Anforderung bislang nicht vollständig. Neben technischen Aspekten ist auch der emotionale und existenzielle Hintergedanke des Schreibens maßgeblich. Viele Autoren beschreiben den kreativen Prozess als Kampf – ein Ringen mit der eigenen Lebenswirklichkeit und den Emotionen.

Virginia Woolf charakterisierte das Schreiben als Überwinden einer Kluft, die nur mit großer innerer Anstrengung überwunden werden kann. Auch Künstler wie Nick Cave betonen, dass authentische Kreativität aus eigener Lebenserfahrung entsteht, welche KI-Modelle naturgemäß nicht besitzen. Sie können lediglich Texte simulieren, die Traurigkeit, Liebe oder Freude beschreiben, aber sie erleben diese Gefühle selbst nicht. Dazu kommt die Bedeutung des unbewussten Prozesses in der Kreativität. Bereits 1926 beschrieb der Psychologe Graham Wallas den „Inkubationsprozess“, der beim kreativen Denken entscheidend ist: Das bewusste Loslassen eines Problems, um im Unterbewusstsein neue Verbindungen zu ermöglichen.

Ein Beispiel dafür ist der Mathematiker Henri Poincaré, bei dem kreative Durchbrüche spontan in Momenten der Ablenkung auftraten – etwas, das bei derzeitigen KI-Systemen nicht nachvollziehbar ist. Dennoch sehen Forscher und Kulturkritiker den Begriff der Kreativität zunehmend als etwas Subjektives, das im Auge des Betrachters beziehungsweise Lesers entsteht. Im Zeitalter postmoderner Literaturtheorien wird die traditionelle Vorstellung des Autors als alleiniger Schöpfer eines Werkes infrage gestellt. Vielmehr rückt die Interpretation des Rezipienten ins Zentrum – die Bedeutung und kreative Kraft eines Textes liegen dann in der Begegnung zwischen Werk und Leser. Italo Calvino beschrieb die Möglichkeit, dass auch von Maschinen generierte Literatur lebendig bleibt, weil der kreative Funke im Prozess des Lesens immer neu gezündet wird.

Die Debatte um KI-Kreativität wirft damit auch essentielle Fragen darüber auf, wie wir Menschen unsere eigenen schöpferischen Fähigkeiten definieren und verstehen. Die aktuelle Generation von LLMs ist zweifellos eindrucksvoll in ihrer Fähigkeit, kohärente, stilistisch ansprechende Texte zu verfassen. Für viele Anwendungen sind sie hilfreiche Werkzeuge, die kreative Prozesse unterstützen oder inspirieren. Doch ob sie qualitativ mit menschlicher Transformationskraft mithalten können, bleibt offen. Entscheidend ist, wie wir Kreativität definieren: Wenn wir sie als Fähigkeit betrachten, bekannte Elemente neu zu kombinieren und zu variieren, sind KI-Modelle heute bereits kreativ.

Wenn wir jedoch das Erleben von Emotion, origineller Erfahrung und verändernden Innovationen fordern, sind wir noch weit vom Ziel entfernt. In der Praxis können LLMs Autoren bei der Ideenfindung, beim Schreiben von Texten oder beim Überwinden von Schreibblockaden wertvolle Hilfe leisten. Sie können verschiedene Schreibstile imitieren, literarische Formen erkennen und anwenden und so neue Impulse setzen. Dies erweitert die Möglichkeiten der Kreativität, lässt sie aber gleichzeitig hybrid werden: Menschliche Erfahrungswelt trifft auf computergestützte Verarbeitung großer Datenmengen. Die Zukunft wird zeigen, ob KI-Systeme eines Tages auch die Fähigkeit zur transformativen Kreativität erlangen, also die Regeln des literarischen Spiels selbst neu definieren können.

Für den Moment jedoch bleibt die kreative Kraft der Künstlichen Intelligenz ein Spiegel unserer eigenen Vorstellungen und Erwartungen an Kunst und Originalität. Die Diskussion um die Rolle der KI im kreativen Schreiben lädt nicht nur zu technischen Debatten ein, sondern ist ebenso eine Reflexion darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein – und wie wir unsere einzigartigen geistigen und emotionalen Eigenschaften schätzen. OpenAI hat mit seinem neuen Modell beeindruckende Fortschritte gezeigt, und auch wenn es der Menschheit nicht den Rang als einzige Quelle tiefgründiger Kreativität streitig macht, so ist es doch ein bedeutender Schritt in der Evolution von Maschinen, die immer komplexere und anregendere Texte erschaffen können. Kreativität bleibt ein lebendiges, wandelbares Konzept, das keine eindeutige Definition besitzt – sondern vielmehr eine Schnittstelle zwischen Technologie, Philosophie, Kunst und individueller Wahrnehmung darstellt.