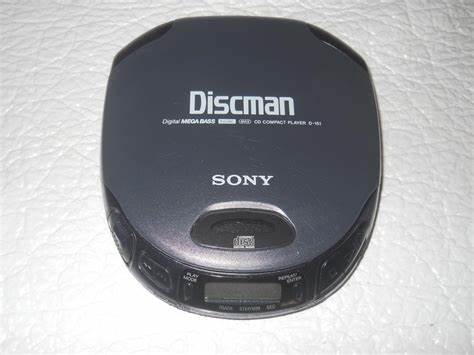

Im Herbst 1984 präsentierte Sony eine der bahnbrechendsten Innovationen in der Geschichte der mobilen Musikwiedergabe: den D-50 Portable Compact Disc Player, besser bekannt als der erste Discman. Entwickelt unter der Leitung von Kozo Ohsone, der bereits für den Walkman verantwortlich war, stellte sich Sony der Herausforderung, die stolzen, großen CD-Player aus den Wohnzimmern auf die Größe von vier übereinandergestapelten CD-Hüllen zu schrumpfen. Dieses ambitionierte Ziel schien auf den ersten Blick nur eine Frage der Miniaturisierung. Doch trotz der technischen Meisterleistung verbarg sich hinter dem glänzenden Gehäuse ein gravierendes Problem, das die Zukunft des Geräts bedrohte – das berüchtigte Überspringen der Musikstücke. Jede kleine Erschütterung ließ die Laserlinse über die Disc springen und zerfetzte so den Lieblingssong in eine stockende und nervenzehrende Klanglandschaft.

Dabei war das Gerät doch für mobile Musikgenuss konzipiert – ein Widerspruch, der eine Lösung verlangte. Die Ursprünge des Discman: Mobilität trifft auf Defizite Sony revolutionierte nicht nur die Art, wie Musik konsumiert wurde, sondern schuf ein komplett neues Erlebnis der Mobilität. Vor dem Discman dominierte die Audio-Welt Kassettenrekorder und Walkman-Geräte, bei denen Bands zwar mechanisch bewegliche Teile beinhalteten, deren Nutzung im Gehen aber aufgrund der Technologie relativ stabil war. CDs jedoch hatten eine andere Technologie – ihr digitales Format und die präzise Laserlesung machten sie empfindlich gegen Bewegungen und Erschütterungen. Dies stellte die Ingenieure vor neue Herausforderungen.

Die Kernkomponente des Discman war ein Laser-Optik-System, das mit extremer Präzision die Daten von der CD abtastete. Schon eine minimale Verschiebung aufgrund von Stößen oder Schütteln konnte das Lichtmuster verändern und das Abspielgeräusch unangenehm verzerren. Die Konsequenzen für den mobilen Musikliebhaber waren gravierend: Der Discman war theoretisch tragbar, praktisch aber aufgrund dieser technischen Schwäche kaum nutzbar. Die anfängliche Begeisterung verwandelte sich so bald in Frustration. Sony wusste schnell, dass ohne eine Lösung dieses Problems die Akzeptanz auf dem Markt leidlich bleiben würde.

Die technische Herausforderung der Stoßsicherung Die erste Generation des D-50 besaß keine effektive Methode, den Laser vor plötzlichen Erschütterungen zu schützen. Jeder Spaziergang, jede Fahrt mit dem Zug oder selbst das energische Tippen auf das Gerät konnten dazu führen, dass der Laser übersprang. Die Ingenieure standen vor einer diffizilen Aufgabe: Wie kann man eine hochpräzise, bewegliche Laseroptik in einem kleinen Gehäuse so absichern, dass sie trotzdem flexibel auf die Disc zugreifen kann, ohne aus der Spur zu geraten? Zudem mussten sie darauf achten, dass der Stromverbrauch möglichst gering blieb, um die Batterielaufzeit des Gerätes nicht zu beeinträchtigen. Eine komplizierte Dämpfungsmechanik oder schwerere Federungen hatten zwar Potenzial, den Laser zu stabilisieren, würden aber das Gerät schwerer und weniger handlich machen. Das Ziel war es, auch weiterhin das unverwechselbare schlanke Design zu erhalten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Die Entwicklung der Anti-Skip-Technologie Die Antwort auf das Problem kam in Form einer innovativen Stoßschutz- und Pufferungs-Technologie. Sony entwickelte und implementierte ein System, dass den Laser-Mechanismus in einer Art und Weise federte, die ihn bei plötzlichen Bewegungen puffert, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Dieses System kombinierte eine ausgeklügelte mechanische Dämpfung mit elektronischer Fehlerkorrektur. Kern dieser Neuerung war die Verwendung von Algorithmen zur sogenannten Fehlerkorrektur. Sobald der Laser kurzzeitig den Kontakt zur Disc verlor, konnten fehlerhafte oder fehlende Audiostream-Daten dank der digitalen Codierung ausgeglichen werden.

Parallel dazu wurde das Lasersystem auf einem beweglich gelagerten, stoßfesten Modul montiert, das einzelne Erschütterungen absorbieren konnte. Die Abstimmung von Hardware und Software ermöglichte es, Unterbrechungen effektiv abzufangen. Diese Technologie bedeutete eine Revolution für den mobilen Musikgenuss. Nun war es möglich, unterwegs zu laufen, zu fahren oder sich anderweitig zu bewegen, ohne dass der Musikgenuss durch nerviges Überspringen getrübt wurde. Der Discman wurde endlich seinem Ruf als tragbares Gerät gerecht.

Marktauswirkungen und die Popularisierung des Compact Discs Die Einführung der Anti-Skip-Technologie hatte dramatische Auswirkungen auf die Musikindustrie und Sonys Marktposition. Innerhalb von 18 Monaten nach dem Release des D-50 verzeichnete Sony nicht nur einen beachtlichen Umsatzanstieg, sondern drehte auch den Markt zu ihren Gunsten. Wettbewerber mussten ihre Preise senken, um konkurrenzfähig zu bleiben, und Plattenfirmen begannen, vermehrt CDs zu produzieren, da die Nachfrage nach dem neuen mobilfähig gemachten Medium rapide anstieg. Der Discman ermöglichte es Musikliebhabern erstmals, ihre Lieblingsalben in hervorragender digitaler Qualität überallhin mitzunehmen. Die Weiterentwicklung der Technologie in den Folgejahren führte zu immer leistungsfähigeren Geräten mit längerer Batterielaufzeit und noch besseren Stoßschutzmechanismen.

Die Bedeutung für die heutige Musiklandschaft Die Innovation, mit der Sony das Überspringen der CD im Discman löste, war nicht nur ein technisches Problem im kleinen Maßstab. Sie war richtungsweisend für das gesamte Zeitalter der mobilen Musik. Der Erfolg des Discman ebnete den Weg für den Übergang von analogen zu digitalen Medien und leitete eine Ära ein, in der Musik jederzeit und überall verfügbar ist. Später folgten MP3-Player, Smartphones und Streaming-Dienste – all das wären ohne die Pionierarbeit Sonys nur schwer vorstellbar gewesen. Sony bewies mit dem D-50 und der Anti-Skip-Technologie, wie wichtig technische Innovationen sind, um die Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen und daraus technologische Fortschritte zu generieren.