In einer Welt, in der Softwareentwicklung immer komplexer wird, wächst auch der Wunsch nach effizienten Hilfsmitteln, die den Programmierprozess entlasten und beschleunigen. Eine besonders spannende Entwicklung ist der KI-Codegenerator – ein intelligentes System, das auf Basis einer Problembeschreibung automatisch Programmcode schreibt, passende Testfälle erzeugt und selbstständig Fehler erkennt und korrigiert. Die Idee ist, die oft mühseligen und zeitraubenden Schritte des Codierens und Debuggens zu automatisieren, sodass Entwickler sich mehr auf kreative und konzeptionelle Aufgaben konzentrieren können. Klingt nach Zukunftsmusik? Mit aktuellen Werkzeugen und Frameworks ist es tatsächlich möglich, solch einen AI-Codegenerator von Grund auf selbst zu erstellen und zu beherrschen. Der Kern dieser Automatisierung besteht darin, dass die KI nicht nur einmalig eine Lösung präsentiert, sondern den gesamten Zyklus aus Problemanalyse, Implementierung, Testausführung und Fehlerkorrektur durchlebt – ganz ähnlich wie ein erfahrener Programmierer.

Sie startet mit einer detaillierten Interpretation der Aufgabenstellung und erzeugt daraufhin eine breite Palette an Testfällen, inklusive jener Randbedingungen, die oft übersehen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die spätere Umsetzung wirklich robust und umfassend geprüft ist. Zur Illustration eignet sich die klassische Programmieraufgabe „Two Sum“, bei der aus einer Liste von Zahlen zwei Indizes gefunden werden sollen, deren Werte eine vorgegebene Summe ergeben. Ein einfaches Szenario, das aber erheblich aussagekräftiger wird, wenn der AI-Codegenerator eine Vielzahl an Testfällen mit unterschiedlichen Eingabekonstellationen simuliert – etwa Reihungen mit negativen Zahlen, Duplikaten oder besonders großen Arrays. Diese intensive Prüfung zwingt die KI, einen eleganten, effizienten und vor allem korrekten Lösungsweg zu generieren, häufig mittels optimierter Algorithmen wie Hash-Maps statt naiver Schleifen.

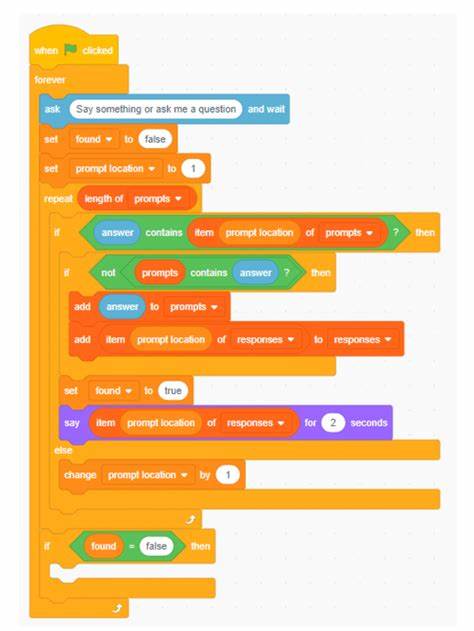

Ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen KI-Chatbots, die oft nur eine einzige Lösung anbieten, liegt in der sogenannten Iterationsschleife. Wenn der AI-Codegenerator auf fehlschlagende Testfälle stößt, analysiert er automatisch die Ursachen: Liegt das Problem im eigentlichen Code oder handelt es sich womöglich um Fehler in den Testannahmen? Dieser fixe Abgleich ermöglicht eine intelligente Korrektur, sei es am Funktionscode oder an den Testdefinitionen. Erst wenn sämtliche Tests zuverlässig bestehen, wird die Lösung als fertig angesehen. Ein Framework namens PocketFlow dient dabei als orchestrierendes Bindeglied, das einzelne Arbeitsschritte in spezialisierte Module – sogenannte Nodes – verpackt. Jeder Node erfüllt eine ganz klar umrissene Aufgabe, beispielsweise das Erstellen der Testfälle, das Generieren der Implementierung, die Ausführung der Tests oder das Überprüfen und Verbessern von fehlerhaftem Code.

Dieses modulare Konzept macht den komplexen Prozess übersichtlich und flexibel, ähnlich einem Produktionsband in einer Manufaktur, in dem einzelne Spezialisten reibungslos zusammenarbeiten. Die Kommunikation zwischen den Nodes erfolgt über eine gemeinsame Datenstruktur, die alle nötigen Informationen wie die Ursprungsproblemstellung, Testfälle, Programmcode und Testergebnisse enthält. Ein Node liest was er benötigt, verarbeitet die Aufgabe und hinterlässt seine Ergebnisse für den nächsten Schritt. Dieses sogenannte Shared Workspace-Prinzip sorgt für Transparenz und einen stringenten Workflow. Die Implementierung eines Nodes folgt einem wiederkehrenden Muster: In der Vorbereitung werden relevante Daten gesammelt, im Ausführungsteil wird der eigentliche Job erledigt, und nach Durchführung erfolgt die Auswertung und eventuelle Entscheidung, welcher Node als nächstes aktiv wird.

Zum Beispiel übernimmt ein Node die Aufgabe, aus der Problemstellung mittels AI-Sprachmodells eine strukturierte Sammlung an Testfällen zu erzeugen. Danach sorgt ein weiterer Node dafür, den passenden Python-Code zu erstellen, der sowohl die Problemlogik abdeckt als auch die Tests berücksichtigt. Anschließend werden die Testfälle mit der generierten Funktion automatisch durchlaufen und das Ergebnis auf Fehler untersucht. Falls unerwartete Testergebnisse auftreten, zeigt sich der besondere Vorteil dieser Methode: Ein intelligenter Reviewer-Node bekommt die Fehlermeldungen und den Code präsentiert und nutzt die AI dazu, eine fundierte Diagnose zu stellen. Anstatt blind irgendeine Änderung vorzunehmen, entscheidet die KI, ob der Fehler im Code zu suchen ist oder ob die Tests vielleicht falsch definiert sind.

Diese Kompetenz hilft, unnötige Korrekturschleifen zu vermeiden und beschleunigt die Qualitätsentwicklung erheblich. Mit jedem Durchlauf wird der „Iteration Count“ hochgezählt, um eine Endlosschleife zu verhindern. Nach einer definierbaren Anzahl von Versuchen, falls weiterhin Fehler auftreten, bricht das System den Prozess ab und liefert eine aussagekräftige Rückmeldung an den Anwender. So bleibt die Steuerung übersichtlich und kontrollierbar. Diese schlüssige Kombination aus Automatisierung, künstlicher Intelligenz und stringenter Workflow-Verwaltung macht PocketFlow zu einem äußerst wirkungsvollen Werkzeug für die Entwicklung eines AI-Codegenerators.

Entwickler können so ohne umfangreiche KI-Kenntnisse komplexe Aufgaben delegieren, wiederkehrende Arbeitsschritte erheblich minimieren und die Qualität der Ergebnisse durch kontinuierliche Verbesserung steigern. Der technologische Kern beruht auf modernen Large Language Models (LLMs), die nicht nur rein textuelle Antworten liefern, sondern durch geschickte Prompt-Gestaltung dazu befähigt werden, die gewünschten Artefakte in strukturierter Form zurückzugeben. Durch gezielte Steuerung der Interaktion entstehen verständliche YAML-Daten oder ähnliche Datenstrukturen, die der Workflow dann automatisiert weiterverarbeiten kann. Neben der technischen Umsetzung spielen auch konzeptionelle Überlegungen eine große Rolle. So darf der Prozess nicht einfach eine Antwort „rauswerfen“, sondern muss sich an Entwicklerprinzipien orientieren, die iterative Verbesserung, ausführliche Tests und integrierte Fehleranalyse einschließen.

Dies grenzt nachhaltige Lösungssysteme von einfachen KI-Antworten ab. Darüber hinaus eröffnet der modulare Systemaufbau vielfältige Möglichkeiten für Erweiterungen. Man könnte beispielsweise weitere Nodes hinzufügen, die Performance-Benchmarks durchführen, Codequalität prüfen oder den Code an bestehende Konventionen und Team-Standards anpassen. Auch Integration von Versionsverwaltung oder automatisches Refactoring wären denkbare Erweiterungen. Aus Sicht des Praktikers bietet die Arbeit mit einem solchen intelligenten Workflow immense Vorteile.

Statt sich auf einen einzelnen, möglicherweise fehleranfälligen Script oder eine Chat-KI zu verlassen, arbeitet man mit einem orchestrierenden System, das in jeder Phase die Transparenz verbessert, Fehlerquellen offenlegt und selbstständig korrigiert. So lassen sich selbst komplexe Herausforderungen in überschaubare Schritte aufteilen und wesentlich schneller zum produktiven Ergebnis führen. Die Vision eines AI-Codegenerators ist somit nicht mehr nur ein theoretischer Wunschtraum, sondern mit einer gezielten Kombination aus KI-Modellen, klarem Workflow-Design und automatisierten Feedbackschleifen tatsächlich umsetzbar. Entwickler, die dieses Potenzial erschließen, können signifikante Produktivitätsgewinne erzielen und zugleich die Qualität ihres Codes nachhaltig verbessern. Es lohnt sich deshalb, sich aktiv mit Frameworks wie PocketFlow auseinanderzusetzen, um die eigenen Entwicklungsprozesse zukunftssicher und smarter zu gestalten.

Bereits heute existiert eine Vielzahl an Anwendungsfällen, angefangen bei einfachen Algorithmus-Problemen bis hin zu komplexeren Programmierprojekten mit spezifischen Anforderungen. Wer den Einstieg wagt, sollte zunächst einfache Herausforderungen wie den Two Sum Algorithmus als Testfall nutzen und schrittweise die Nodes implementieren, die Testfälle erzeugen, Code schreiben, testen und nachbessern. Mit steigendem Verständnis können die Workflows erweitert und verfeinert werden, sodass auch anspruchsvollere Probleme effizient bewältigt werden können. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Kombination aus künstlicher Intelligenz und strukturierter Automatisierung einen Paradigmenwechsel in der Softwareentwicklung bewirken kann. Statt ausschließlich auf menschliche Expertise oder isolierte KI-Anfragen zu vertrauen, schafft man sich mit intelligenten Agenten ein selbstoptimierendes System, das beständig lernt, verbessert und meistert.

Die Zukunft der Programmierung ist damit nicht nur digitaler – sie wird vor allem schlauer.