Die Energiewende und die zunehmende Verbreitung erneuerbarer Energiequellen haben die Nachfrage nach Batteriespeichersystemen (BESS) erheblich gesteigert. Diese Systeme sind essenziell, um Schwankungen in der Energieversorgung auszugleichen und eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Mit der steigenden Anzahl von Batteriespeicheranlagen wächst jedoch auch das Bewusstsein für potenzielle Risiken, insbesondere im Hinblick auf Brände und deren Bekämpfung. Ein verbreiteter Irrglaube ist, dass Wasser im Brandfall stets die beste und schnellste Lösung ist. Doch im Kontext von Batteriespeichersystemen ist Wasser nicht immer die optimale Wahl.

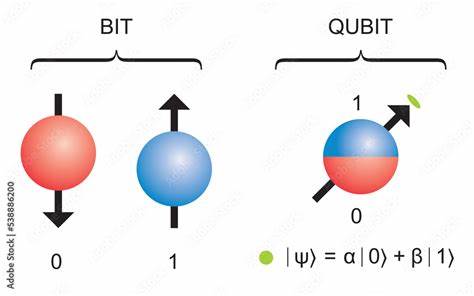

Warum das so ist und welche Strategien stattdessen sinnvoll sein können, erläutert dieser Beitrag eingehend. Batteriebrände haben im Vergleich zu konventionellen Bränden einige besonders herausfordernde Eigenschaften. Die in Lithium-Ionen-Batterien verwendeten Materialien können bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen in einen sogenannten thermischen Durchgang – die sogenannte Thermal Runaway – übergehen. Dabei handelt es sich um eine chemische Kettenreaktion, bei der die Batterie sehr schnell extrem heiß wird und sich das Feuer rasch auf benachbarte Zellen ausbreiten kann. Diese Reaktion kann nicht nur zu intensiven Flammen führen, sondern auch zur Freisetzung brennbarer Gase, die explosionsgefährlich sind.

Aufgrund dieser komplexen Gefahrenlage muss das Brandmanagement bei BESS-Bränden anders gedacht werden als bei herkömmlichen Bränden. Ein zentraler Punkt ist, dass das direkte Besprühen des Brandschauplatzes mit Wasser tatsächlich die Situation verschlimmern kann. Experten wie der Senior-Feuerschutzingenieur Mishaal SyedNaveed von Wärtsilä Energy Storage weisen darauf hin, dass der Einsatz von Wasser die Gefahr eines Kurzschlusses oder elektrischen Überschlags erhöht. Da die Batteriezellen elektrische Komponenten umfassen, kann Wasser als Leitmedium fungieren und somit Brand- und Explosionsrisiken verstärken. Außerdem könnte Wasser mit den chemischen Substanzen in den Batteriegehäusen reagieren und dadurch unvorhersehbare Folgen haben.

Stattdessen sprechen Fachleute von einem defensiven Ansatz beim Umgang mit Batteriespeicherbränden. Dabei geht es primär darum, die Ausbreitung der Flammen und vor allem das Überspringen der thermischen Kettenreaktion von einer Zelle zur nächsten zu verhindern. Im Fokus steht also nicht die unmittelbare Bekämpfung des Feuers an seiner Quelle, sondern die Kühlung der angrenzenden Zellen, um so eine weitere Eskalation zu vermeiden. Diese defensive Kühlstrategie kann mit verhältnismäßig einfachen Maßnahmen umgesetzt werden. Beispielsweise ist das Umstellen der Strahlform der Löschdüse in einen feinen Sprühnebel effektiv.

Durch die Nebelbildung wird eine größere Oberfläche mit Wasser bedeckt, wodurch die Temperatur um die betroffenen Module gesenkt werden kann, ohne dass Wasser direkt auf das brennende Batteriegehäuse aufgetragen wird. Dieser Ansatz reduziert das Risiko von Kurzschlüssen und chemischen Reaktionen, die durch den direkten Kontakt von Wasser entstehen könnten. Eine weitere wichtige Schutzmaßnahme ist die bauliche Trennung der einzelnen Batteriemodule. Die richtige räumliche Anordnung mit ausreichendem Abstand zwischen den Modulen minimiert das Risiko, dass ein Brand von einer Zelle zur anderen übergreift. Dies verringert nicht nur die Intensität eines möglichen Feuers, sondern erleichtert auch die effektive Kühlung und Brandbekämpfung vor Ort.

Neben technischen und baulichen Maßnahmen spielt die Ausbildung und Schulung der Feuerwehr- und Rettungskräfte eine wichtige Rolle. Durch spezielle Trainingsprogramme, wie sie beispielsweise von der Kooperation zwischen Wärtsilä und der Fire & Risk Alliance angeboten werden, lernen Einsatzkräfte, die Besonderheiten von BESS-Bränden zu verstehen und sicher zu handeln. Ein praxisorientierter Ansatz, bei dem Feuerwehrleute Batteriestandorte besichtigen und realistische Einsatzszenarien durchspielen, verbessert die Einsatzvorbereitung erheblich. Das Bewusstsein für diese besonderen Anforderungen ist jedoch noch nicht flächendeckend in allen Bundesländern und Regionen etabliert. Die Fragmentierung der Vorschriften in Bezug auf Energiespeichersysteme ist eine Herausforderung für die Entwicklung einheitlicher Brandschutz- und Rettungsstrategien.

Die Einführung und zunehmende Verbreitung von NFPA 855, einem Modellfeuerregelwerk für Energiespeichersysteme, trägt zur Harmonisierung und Verbesserung der Sicherheitsstandards bei. Obwohl dieser international anerkannte Standard seinen Ursprung in den USA hat, findet er weltweit Anwendung und zunehmend auch Eingang in deutsche Regelwerke. Ein weiterer Aspekt, der oft vernachlässigt wird, ist die gesetzliche Regulierung und kontinuierliche Überprüfung neuer Technologien. Während sich die Technik rasant weiterentwickelt, hinken die regulativen Rahmenbedingungen häufig hinterher. Daher ist es essenziell, dass Hersteller von Batteriespeichern ihre Produkte umfangreich testen und eine nachhaltige Sicherheitsarchitektur sicherstellen.

Nur so kann das Risiko von Bränden und deren Eskalation signifikant reduziert werden. Im Sinne eines ganzheitlichen Brandschutzkonzepts ist es außerdem wichtig, dass die unterschiedlichen Akteure – vom Entwickler und Betreiber bis hin zu den Einsatzkräften – regelmäßig im Austausch stehen. Gemeinsam kann so Transparenz geschaffen und ein besseres Verständnis für die Risiken und Gegenmaßnahmen vermittelt werden. Dieser dialogbasierte Ansatz hilft, Fehlinformationen zu vermeiden und beruhigt durch fundiertes Wissen die allgemeine Wahrnehmung. Es besteht zudem eine breite Akzeptanz dafür, dass Batterien an sich keine „gefährlichen Bomben“ sind.

Vielmehr sind sie komplexe technische Systeme, die in Verbindung mit einer durchdachten Konstruktion, hochwertiger Verarbeitung und stringenten Sicherheitsmaßnahmen verhältnismäßig sicher betrieben werden können. Die größte Herausforderung liegt in der frühzeitigen Erkennung von Fehlern, der Verhinderung von Eskalationen und der gezielten Eindämmung von Bränden, wenn sie dennoch auftreten sollten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Wasser als Löschmittel bei Bränden von Batteriespeichersystemen nicht generell tabu ist, aber mit Bedacht und nach speziellen Vorgaben eingesetzt werden muss. Die reine Reaktion, wie man sie von Standardfeuern kennt, führt hier nicht zum Erfolg und birgt sogar Risiken. Ein defensiver Ansatz, der sich auf Kühlung und Brandcontainment konzentriert, ist effektiver und sicherer.

Durch geeignete bauliche Maßnahmen, gezielte Schulungen und standardisierte Vorschriften lässt sich die Sicherheit von Batteriespeichersystemen weiter erhöhen und die Energiewende zugleich sicherer gestalten. Die Zukunft der Energiespeicherung ist vielversprechend, doch um die gesteckten Umweltziele zu erreichen, müssen auch Sicherheitsstandards und Notfallstrategien konsequent weiterentwickelt werden. Nur so können Batteriespeichersysteme ihren festen Platz im modernen Energiemix einnehmen – ohne unkontrollierte Risiken durch Brände oder Explosionen. Die Zusammenarbeit von Herstellern, Sicherheitsingenieuren, Einsatzkräften und Regulierungsbehörden ist dafür der Schlüssel zum Erfolg.