In der heutigen Zeit, in der Softwareentwicklung immer schneller und komplexer wird, sind innovative Strategien gefragt, um die Produktivität zu maximieren und Entwicklungszyklen zu verkürzen. Eine interessante Methode, die immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Einsatz von sogenannten Agenten, die parallel und automatisiert Programmieraufgaben übernehmen. Insbesondere in Umgebungen wie Erlang und Phoenix, die für ihre hohe Skalierbarkeit und Fehlertoleranz bekannt sind, eröffnen diese Techniken völlig neue Möglichkeiten – sogar dann, wenn der Entwickler selbst gerade schläft. Erlang wurde ursprünglich entwickelt, um robuste Systeme für Telekommunikation zu bauen. Mit seiner speziellen Architektur für nebenläufige Prozesse kann Erlang mehrere Aufgaben gleichzeitig abarbeiten, ohne die Stabilität zu gefährden.

Phoenix hingegen ist ein Framework auf Basis von Elixir, einem Erlang-Derivat, und ermöglicht die Entwicklung hochperformanter Webanwendungen. Agenten in diesem Kontext sind eigenständige Programme oder Prozesse, die vordefinierte Aufgaben ausführen, ohne dass ständige menschliche Kontrolle notwendig ist. Vier Agenten, die synchron und unabhängig arbeiten, können beispielsweise Teile eines Projekts oder bestimmte Codeabschnitte prüfen, generieren, testen oder optimieren. Während der Entwickler sich ausruht, übernehmen diese Agenten die mühsame oder repetitive Arbeit, was nicht nur den Workflow beschleunigt, sondern auch die Qualität des Outputs verbessert. Ein entscheidender Vorteil des Agenten-Ansatzes ist die Fähigkeit zur Parallelisierung.

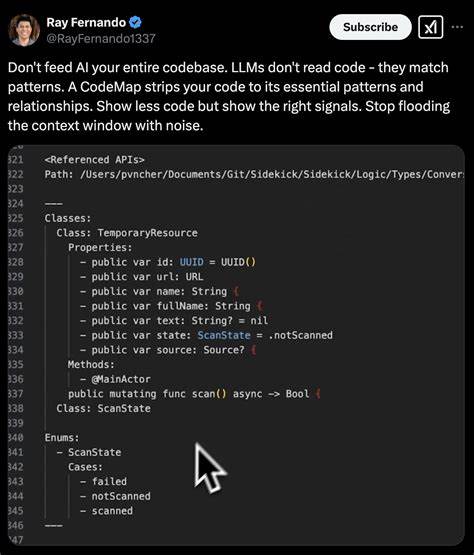

Anstatt Code sequenziell zu schreiben und zu testen, starten die Agenten gleichzeitig unterschiedliche Prozesse. Ein Agent prüft etwa die Syntax und Struktur, ein anderer implementiert Features, ein dritter führt Unit-Tests durch und ein vierter analysiert Performance und Optimierungspotenziale. Diese Arbeitsweise findet in Erlang/Phoenix besonders ideale Bedingungen vor, denn das Ökosystem ist von Haus aus für massive Parallelität ausgelegt. Darüber hinaus bieten Agenten die Möglichkeit, maschinelles Lernen und komplexe Algorithmen zu integrieren, um Codequalität und Entwickleraufwand kontinuierlich zu verbessern. Beispielsweise kann ein Agent historische Code-Daten analysieren und Vorschläge zur Refaktorisierung unterbreiten, während ein anderer im Hintergrund automatisierte Dokumentationen generiert.

Somit entsteht ein dynamisches System, das sich ständig weiterentwickelt und den Entwickler mit wertvollen Insights unterstützt. Eine weitere Dimension ergibt sich aus der Eliminierung von menschlichen Fehlern, die durch Ermüdung oder Ablenkung entstehen. Indem Agenten monotonen oder fehleranfälligen Code selbstständig bearbeiten, wird das Risiko von Bugs und Inkonsistenzen reduziert. Entwickler gewinnen dadurch mehr Zeit für kreative und komplexe Tätigkeiten, die nach wie vor menschliches Urteilsvermögen erfordern. Der Einsatz solcher viert Agenten-Setups ist jedoch nicht ohne Herausforderungen.

Die Koordination und Kommunikation zwischen Agents muss klar definiert sein, sonst drohen Dubletten oder Fehler durch inkonsistente Ergebnisse. Auch die Integration in bestehende Entwicklungsumgebungen erfordert eine durchdachte Architektur, damit keine Informationsverluste entstehen und der Workflow nahtlos bleibt. Trotz dieser Hürden bieten Automatisierungsstrategien mit Agenten enormes Potenzial, speziell bei der Verwendung von Erlang und Phoenix. Unternehmen, die diese Technologien früh adaptieren, profitieren von schnelleren Release-Zyklen, höherer Codequalität und einer effizienten Nutzung menschlicher Ressourcen. Abschließend lässt sich festhalten, dass vier Agenten, die während der Nachtruhe eines Entwicklers autonom in Erlang/Phoenix programmieren, ein konkreter Schritt in Richtung Zukunft der Softwareentwicklung sind.

Sie verdeutlichen, wie Automatisierung und intelligente Technologien Hand in Hand gehen, um Herausforderungen im modernen Coding erfolgreich zu bewältigen. Nutzen Entwickler diese Möglichkeiten konsequent, eröffnen sich völlig neue Horizonte in Bezug auf Effizienz und Innovationskraft.