Die Entwicklung Künstlicher Intelligenz durchschreitet eine rasante Phase, die Zukunft von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur maßgeblich beeinflussen wird. Während KI-Systeme zunehmend in alltäglichen Anwendungen verwoben sind, stehen Regierungen weltweit vor der Herausforderung, eine geeignete rechtliche und institutionelle Regulierung zu etablieren. Im Vereinigten Königreich hat die Regierung kürzlich entschieden, die Einführung erster spezifischer KI-Gesetze zumindest um ein Jahr zu verschieben, um stattdessen an einem umfassenderen Gesetzespaket zu arbeiten. Dieses soll nicht nur Sicherheitsfragen adressieren, sondern auch komplexe Urheberrechtsfragen im Kontext von KI-Technologien einbinden. Die Entscheidung war mit erheblichen Diskussionen und Kontroversen verbunden und verdeutlicht die Spannungen zwischen Innovationsförderung, Schutz der Kreativwirtschaft und öffentlicher Sicherheit.

Im Zentrum der Verzögerung steht das Vorhaben von Peter Kyle, dem britischen Technologie-Sekretär, der plant, ein breit angelegtes KI-Gesetz während der kommenden Sitztungsperiode des Parlaments vorzulegen. Die Maßnahme ist für Mai 2026 ins Auge gefasst, wenn die nächste traditionelle Eröffnungsrede des Parlaments, die sogenannte King’s Speech, stattfinden wird. Ursprünglich war geplant, bereits kurz nach Regierungsantritt ein eng gefasstes Gesetz zur Regulierung von Sprachmodellen wie ChatGPT auf den Weg zu bringen. Dieses hätte beispielsweise Unternehmen dazu verpflichtet, große Sprachmodelle einer Prüfung durch das UK AI Security Institute zu unterziehen, um Risiken für die Gesellschaft frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. Die Entscheidung, stattdessen zu warten, wurde insbesondere auch vor dem Hintergrund getroffen, die Regulierungsrahmen international zu harmonisieren, insbesondere mit den USA, um Investitionen und Entwicklungen nicht zu gefährden.

Die Verschiebung öffnet jedoch zugleich einen neuen Raum der Debatte um Fragen des Urheberrechts. Künstliche Intelligenz basiert vielfach auf riesigen Datensätzen, in denen häufig urheberrechtlich geschütztes Material enthalten ist. Die Nutzung solcher Inhalte zum Training von KI-Modellen hat in Großbritannien bereits heftige Kontroversen ausgelöst. Die Regierung steht hier in einem politischen Spannungsfeld zwischen der Kreativwirtschaft, die vor einer Entwertung oder unerlaubten Verwendung ihrer Werke warnt, und Technologiekonzernen sowie Start-ups, die auf möglichst uneingeschränkte Datenzugänge angewiesen sind. Insbesondere Künstlerinnen und Künstler wie Elton John, Paul McCartney und Kate Bush haben sich öffentlich gegen geplante Ausnahmen im Urheberrecht für KI-Unternehmen ausgesprochen und unterstützen Kampagnen, die Veränderungen verhindern wollen.

Vor dem Hintergrund dieser Streitigkeiten erlitten Gesetzesvorhaben bereits erste Rückschläge im Oberhaus, dem House of Lords. Dort wurde ein Änderungsantrag angenommen, der von KI-Firmen verlangt, offenzulegen, wenn zum Training ihrer Modelle urheberrechtlich geschützte Werke verwendet wurden. Die Idee dahinter ist, mehr Transparenz zu schaffen und gegebenenfalls Rechtsansprüche durchzusetzen. Die Regierung hingegen hält die bereits diskutierten Datenregeln für kein geeignetes Instrument, um den Urheberrechtsschutz im KI-Kontext durchzusetzen. Stattdessen setzt sie darauf, in einem eigenständigen Gesetzgebungsverfahren sowohl KI-Regulierung als auch Urheberrechtsfragen integrativ anzugehen.

Um diesen Prozess voranzutreiben, wurde auch die Einrichtung einer parteiübergreifenden Arbeitsgruppe im Parlament angekündigt, die sich explizit mit KI und Urheberrecht auseinandersetzen soll. Diese politische Zurückhaltung und die damit einhergehende Unsicherheit erzeugen allerdings auch Kritik. Vertreter der Kreativindustrie monieren, dass die Regierung mit dem Verschieben und Verkomplizieren der Regulierung der britischen Kreativwirtschaft erheblichen Schaden zufüge. Die Branche gehört zu den bedeutendsten Wirtschaftssektoren im UK und steht vor der Herausforderung, sich vor der ungeprüften Kommerzialisierung durch KI-Anwendungen zu schützen. Gleichzeitig werfen Kritiker der Regierung vor, die Innovationskraft im KI-Sektor durch unklare Regeln und späte rechtliche Eingriffe unnötig zu gefährden.

Die öffentliche Meinung zeigt sich allerdings überwiegend dafür, dass die Regierung das Maßnahmenrecht erhalten und Sicherheitsrisiken durch KI produktiv überwachen sollte – eine Mehrheit von 88 Prozent befürwortet laut Umfragen, dem Staat die Möglichkeit zu geben, den Einsatz von KI-Produkten zu stoppen, die als gefährlich eingestuft werden. Auf internationaler Ebene verfolgt das Vereinigte Königreich damit eine Strategie, die versucht, zwischen dem eher restriktiven Regulierungsansatz der Europäischen Union und dem innovationsfreundlichen US-amerikanischen Modell eine Mitte zu finden. Während die EU mit der KI-Verordnung einen strengeren Rechtsrahmen vorbereitet, der umfassende Kontrollen und Verpflichtungen vorsieht, wird in den USA die Entwicklung einer flexibleren Governance angestrebt, die stärker die Förderung von Forschung und Wirtschaftskraft berücksichtigt. Das britische Modell versucht, diese Balance zu halten, um einerseits den Schutz der Nutzer zu gewährleisten und andererseits die Attraktivität für Unternehmensansiedlungen im Wachstumsfeld Künstlicher Intelligenz zu bewahren. Die Verzögerung der KI-Regulierung bringt schließlich auch ein Spannungsfeld zwischen Innovation und Regulierung zum Ausdruck, das weltweite Bedeutung besitzt.

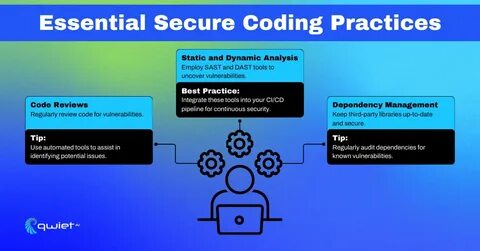

Die rasante Weiterentwicklung von KI-Systemen etwa in Bereichen wie natürlicher Sprachverarbeitung, kreativen Anwendungen, Automatisierung und Entscheidungsunterstützung wirft ethische, soziale und gesellschaftliche Fragen auf, die bisher kaum gesetzlich abgedeckt sind. Nur ein ausgewogener und transparenter Rechtsrahmen kann hier Vertrauen bei Nutzern, Unternehmen und gesellschaftlichen Akteuren schaffen. Gleichzeitig sind jedoch schnelles Handeln und Anpassungsfähigkeit gefragt – zu lange anhaltende Verzögerungen können Risiken fördern, die von Diskriminierung bis hin zu Sicherheitslücken reichen. Für den britischen KI-Sektor bedeutet die Ankündigung einer umfassenderen Gesetzesinitiative eine Chance, klarere Regeln und einheitliche Standards zu erhalten, die Planungssicherheit und Innovationsförderung in Einklang bringen. Die Einbindung von Urheberrechtsfragen in das KI-Gesetz stellt eine ungewöhnliche, aber notwendige Erweiterung dar, um zentrale Streitpunkte zu beseitigen.

Es bleibt abzuwarten, wie die parlamentarische Debatte verlaufen wird und mit welchen konkreten Regelungen die Regierung letztlich antritt. Wichtig wird sein, dass die Interessen der Kreativwirtschaft, der technologischen Weiterentwicklung und der gesellschaftlichen Akzeptanz gleichermaßen Berücksichtigung finden. Letztlich spiegelt die Debatte in Großbritannien die globalen Herausforderungen wider, die mit der Regulierung Künstlicher Intelligenz verbunden sind. Gesetzgeber weltweit müssen entscheiden, wie weit sie Innovation fördern und zugleich Risiken mindern können. Die aktuellen Schritte in Großbritannien machen deutlich, wie komplex dieses Spannungsfeld ist – und wie wichtig es ist, vielfältige Interessen in den Gesetzgebungsprozess einzubinden.

Die künftige KI-Gesetzgebung wird eine der zentralen Weichenstellungen für das digitale Zeitalter darstellen und weitreichende Auswirkungen auf Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft haben.