In einer globalisierten Welt, in der Apps und digitale Produkte über Landesgrenzen hinweg genutzt werden, wird der Begriff „Übersetzung“ oft automatisch mit der Anpassung an verschiedene Sprachen verbunden. Doch selbst wenn die Zielgruppe ausschließlich englischsprachig ist, lohnt es sich, die App nicht nur grob in Englisch anzubieten, sondern die englische Sprache selbst zu lokalisieren. Die Unterschiede zwischen amerikanischem Englisch und britischem Englisch mögen auf den ersten Blick marginal erscheinen – doch sie können sich maßgeblich auf die Nutzererfahrung und die Wahrnehmung Ihres Produkts auswirken. Unternehmen, die international wachsen wollen, sollten diese Nuancen nicht unterschätzen, sondern aktiv nutzen, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und Kundenvertrauen zu gewinnen. Die Vielfalt des Englischen beschränkt sich nicht nur auf die Rechtschreibung, sondern umfasst auch unterschiedliche Ausdrücke, kulturelle Feinheiten und Nutzererwartungen.

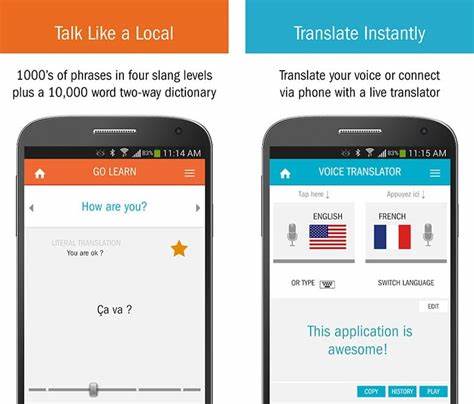

Gerade wenn Ihre App aus einer Region mit spezifischen sprachlichen Favoriten stammt, beispielsweise Großbritannien, kann eine mangelnde Anpassung an die Schreibweise und terminologische Präferenzen auf dem amerikanischen Markt die Nutzer irritieren und die Benutzererfahrung schmälern. Ein praktisches Beispiel eröffnete sich bei einem britischen Ticketing-Unternehmen, das sich ursprünglich ausschließlich auf den lokalen Markt konzentrierte. Schnell zeigte sich jedoch, dass der amerikanische Markt enorme Chancen birgt. Die Plattform war zwar bereits technisch gut aufgestellt, etwa durch Zahlungsintegration mit Stripe sowie das flexible Handling von Zeitzonen, doch traten plötzlich Supportanfragen auf, die weniger technische Probleme als vielmehr sprachliche Unsicherheiten zur Ursache hatten. Amerikanische Nutzer bemängelten vermeintliche Rechtschreibfehler wie „organiser“ statt „organizer“.

Für britische Nutzer ist dieser Ausdruck selbstverständlich, während er aus amerikanischer Perspektive eher als Tippfehler erscheint. Diese scheinbar kleine Differenz führte zu einem wahrgenommenen Mangel an Professionalität und schmälerte die Vertrauenswürdigkeit des Produkts. Der Druck, diese sprachlichen Diskrepanzen zu beheben, wuchs, da sich solche Rückmeldungen häuften. Es zeigte sich, dass es nicht genügt, eine App einfach nur auf Englisch bereitzustellen, sondern dass es sinnvoll ist, das „Englisch“ selbst zu lokalisieren — also Anpassungen für verschiedene englischsprachige Märkte vorzunehmen. Neben aufgezeigten Beispielen wie organiser/organizer gehören color/colour, centre/center oder customise/customize zu den häufigsten Stolpersteinen.

Ein maßgeblicher Vorteil der Lokalisierung liegt darin, das Gesamtbild der Marke zu schützen und Vertrauen zu fördern. Nutzer fühlen sich besser wahrgenommen, wenn die Sprache mit ihren eigenen Erwartungen und Gewohnheiten übereinstimmt. Das erhöht nicht nur die Zufriedenheit, sondern kann auch die Kundenbindung stärken und die Wahrscheinlichkeit positiver Empfehlungen steigern. Für Entwickler und Produktteams bedeutet diese Erkenntnis, dass Internationalisierung und Lokalisierung schon in frühen Phasen der Produktentwicklung berücksichtigt werden sollten. Die Implementierung von mehrsprachigen Sprachpaketen oder von Varianten für unterschiedliche englische Sprachformen unterstützt die spätere Skalierbarkeit.

Hierbei ist zu bedenken, dass es nicht nur um Wörter, sondern auch um Datumsformate, Maßeinheiten, Rechtschreibung und sogar Nutzeroberflächenlayouts gehen kann, die sich bei unterschiedlichen Zielmärkten unterscheiden. Wer diese Aspekte frühzeitig adressiert, legt ein solides Fundament für den Markterfolg und vermeidet teure Nachbesserungen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sensibilität gegenüber kulturellen Unterschieden. Internationale Nutzer bringen eigene Erwartungen, Erfahrungen und Sprachgewohnheiten mit, die auch innerhalb ein und derselben Sprache variieren können. Die Bewahrung dieser kulturellen Differenzen hilft, Missverständnisse zu vermeiden und eine tiefere Verbindung mit der Zielgruppe herzustellen.

Für die US-amerikanischen Nutzer einer britischen App kann das Fehlen entsprechender sprachlicher Anpassungen unbewusst die Wahrnehmung negativ beeinflussen, selbst wenn der Funktionsumfang der App exakt ihren Bedürfnissen entspricht. Es entsteht ein Eindruck mangelnder Professionalität, der sich durch vergessene Buchstaben und eigenartige Schreibweisen manifestieren kann – und dieser Eindruck kann entscheidend für die Kauf- oder Nutzungsentscheidung sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Übersetzung der App ins Englische – selbst wenn es bereits Englisch ist – ein bedeutender Qualitätsfaktor darstellt. Unternehmen sollten sich nicht auf eine einzige Variante verlassen, sondern für ihre internationalen Märkte die passende Version anbieten. Dabei geht es nicht bloß um Wörter, sondern auch um kulturelle Sensibilität und Nutzererwartungen.

Sprachliche Vielfalt wird zu einem Wettbewerbsvorteil, der die Markenpositionierung stärkt und die Bindung zu den Kunden erleichtert. Entwickler und Produktmanager sollten daher Lokalisierung als integralen Bestandteil der Produktstrategie begreifen und entsprechend Ressourcen bereitstellen. Nur so gelingt es, das volle Potenzial des englischsprachigen Marktes auszuschöpfen – ohne die Gefahr, durch vermeidbare sprachliche Missverständnisse Glaubwürdigkeit einzubüßen. Die Zukunft des digitalen Marktes liegt in der maßgeschneiderten Ansprache jedes einzelnen Nutzers und in der Wertschätzung der sprachlichen Vielfalt, auch innerhalb scheinbar einheitlicher Sprachen.