Der Begriff Totalschaden ist für viele Autobesitzer ein Schock. Ein Unfall oder ein anderes Unglückereignis kann dazu führen, dass die Reparaturkosten eines Fahrzeugs den tatsächlichen Wert übersteigen und eine Reparatur somit unwirtschaftlich wird. Doch was bedeutet es genau, wenn ein Auto als „Totalschaden“ eingestuft wird? Welche Versicherungen spielen eine Rolle, wie läuft der Prozess ab, und was sollten Betroffene beachten? Diese Fragen sind entscheidend, um in einer ohnehin schon belastenden Situation die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Ein Totalschaden wird meistens dann festgestellt, wenn die Reparaturkosten den Wert des Fahrzeugs vor dem Unfall oder Schadenereignis deutlich übersteigen. Die genaue Schwelle, wann ein Auto als wirtschaftlicher Totalschaden gilt, variiert von Bundesland zu Bundesland und zwischen Versicherern.

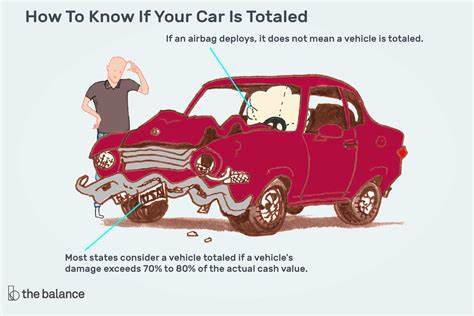

Häufig liegt die Grenze bei etwa 70 bis 75 Prozent des jeweiligen Marktwertes. Ist der Wagen also beispielsweise vor dem Unfall 10.000 Euro wert gewesen, würden Reparaturkosten, die höher als 7.500 Euro ausfallen, einen Totalschaden bedeuten. Es ist jedoch keine starre Regel, sondern Anbieter nutzen unterschiedliche Formeln, um die Gesamtsituation zu bewerten.

Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass die Auslösung von Airbags automatisch einen Totalschaden bedeutet. Dem ist nicht so. Zwar können Ersatzteile für Airbags selbst sehr kostspielig sein, doch solange die Reparaturkosten die vorgenannte Grenze nicht überschreiten, zahlt die Versicherung in den meisten Fällen die Reparatur. Gerade bei neueren Fahrzeugen mit vielen technischen Sensoren und Geräten können kleine Unfälle jedoch schnell zu hohen Reparaturkosten führen. Moderne Fahrzeuge sind mit zahlreichen Kameras, Radar- und Radarsensoren ausgestattet, deren Reparatur oft Spezialkenntnisse und teure Werkzeuge erfordert.

Das führt dazu, dass immer mehr Autos als Totalschaden eingestuft werden. Die steigenden Reparaturkosten sind ein wesentlicher Grund dafür, dass die Zahl der Totalschäden kontinuierlich zunimmt. Aktuelle Studien zeigen, dass etwa 27 Prozent der Kfz-Versicherungsschäden aufgrund von Unfällen heute als Totalschaden gemeldet werden, was einem Anstieg von 29 Prozent seit 2020 entspricht. Dabei spielen nicht nur die teuren technischen Komponenten, sondern auch der demographische Wandel hin zu mehr digital unterstützten Fahrzeugsystemen eine große Rolle. Welche Versicherung greift eigentlich, wenn das Auto als Totalschaden eingestuft wird? Grundsätzlich sind verschiedene Versicherungsarten relevant – abhängig vom Schadenshergang.

Die wichtigste dabei ist die Kaskoversicherung, die sich in Teilkasko und Vollkasko unterteilt. Die Vollkaskoversicherung deckt Schäden am eigenen Fahrzeug durch selbstverschuldete Unfälle und Kollisionen ab, während die Teilkaskoversicherung Schäden durch äußere Einflüsse wie Sturm, Hagel oder Diebstahl übernimmt. Im Falle eines Totalschadens zahlt die Kaskoversicherung den sogenannten Zeitwert des Fahrzeugs abzüglich des Selbstbehalts. Doch nicht nur die eigene Versicherung zahlt im Schadensfall. War ein Unfallgegner schuld, springt dessen Haftpflichtversicherung ein und verursacht die Regulierung der entstandenen Schäden bis zu der im Vertrag vereinbarten Deckungssumme.

In Fällen, in denen der Unfallverursacher keine oder nicht ausreichende Versicherung besitzt, kann eine sogenannte „Kfz-Haftpflichtversicherung für Unfallflucht“ beziehungsweise eine „Unfallversicherung für Fahrer ohne Versicherung“ oder „Unfallversicherung für Fahrer mit unzureichendem Versicherungsschutz“ greifen. In Deutschland ist zumindest eine Mindesthaftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben, sie deckt Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden ab. Wie viel Geld erhalten Unfallopfer wenn das Fahrzeug als Totalschaden gilt? Hier zahlt die Versicherung den tatsächlichen Zeitwert des Fahrzeugs – also wie viel das Auto unmittelbar vor dem Unfall auf dem Gebrauchtwagenmarkt wert war. Diesen Wert bestimmt die Versicherung üblicherweise anhand verschiedener Datenbanken, Marktvergleiche und Fahrzeugbewertungen, zum Beispiel durch Quellen wie Schwacke oder den ADAC. Von diesem Betrag wird der vertraglich vereinbarte Selbstbehalt abgezogen, sodass der Versicherte nicht den vollen Betrag erhält.

Es können zudem Zusatzkosten wie Mehrwertsteuer, Anmeldegebühren oder Kosten für die Wiederbeschaffung eines Ersatzautos eine Rolle spielen, die teilweise erstattet werden. Doch häufig ist die ausgezahlte Summe nicht ausreichend, sodass der Fahrzeughalter sich nach Alternativen umsehen muss. Vor allem Fahrzeughalter, die das Auto noch finanzieren oder leasen, stehen vor dem Problem, dass die Versicherungssumme häufig nicht den offenstehenden Kredit deckt. Dies führt dazu, dass trotz Totalschaden das Darlehen noch weiter bedient werden muss. Um diesen sogenannten „Finanzierungslücke“ vorzubeugen, kann eine sogenannte Gap-Versicherung sinnvoll sein.

Sie zahlt die Differenz zwischen dem Zeitwert des Fahrzeugs und dem noch offenen Finanzierungsbetrag ab und schützt vor finanziellen Mehrbelastungen. Diese Option ist besonders bei Neuwagenfinanzierungen oder Leasingverträgen üblich und wird meist zusätzlich abgeschlossen. In einigen Fällen kann man versuchen, mit der Versicherung den ausgezahlten Betrag zu verhandeln. Besonders wenn das Fahrzeug spezielle Ausstattungen, hochwertige Pflegezustände oder seltene Merkmale besitzt, die in Standardbewertungen nicht berücksichtigt werden, kann eine Aufbesserung des Angebots durch Belege, Fotos, Rechnungen und Gutachten die Versicherungszahlung erhöhen. Was passiert mit dem Fahrzeug nach einem Totalschaden? Meist verkauft die Versicherung das Auto als sogenanntes „Schrottfahrzeug“ oder „Salvage Vehicle“ an spezialisierte Händler oder Verwertungsbetriebe.

Der Versicherungsnehmer kann, wenn er dies möchte, das Fahrzeug behalten. In diesem Fall wird vom Versicherungsbetrag der sogenannte Restwert abgezogen. Das Fahrzeug erhält dann zumeist einen besonderen Fahrzeugbrief mit der Aufschrift „Totalschaden“ oder „Salvage Title“, was die Wiederzulassung erschweren kann. Ob ein Totalschaden repariert werden kann, hängt von der Schwere der Schäden, den Reparaturkosten und den örtlichen Zulassungsbehörden ab. In manchen Fällen lässt sich das Auto wieder herrichten, allerdings ist danach meist eine technische Überprüfung notwendig.

Es ist wichtig, dass Kunden vorab mit der Versicherung und der zuständigen Zulassungsstelle klären, welche Schritte nach einer Reparatur eines Totalschadens zu beachten sind, um die Verkehrssicherheit und legalen Status zu gewährleisten. Manche Autos sind zwar offiziell als „Totalschaden“ eingestuft, doch technisch noch fahrbereit, beispielsweise bei Schäden durch Hagel oder kleinere Unfälle. Dann entscheidet der Halter, ob er den Wagen behält und reparieren lässt oder die Versicherungssumme annehmen möchte. Der Umgang mit solchen Fahrzeugen erfordert eine offene Kommunikation mit dem Versicherer und Verständnis der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Fahrzeugzulassung und Versicherungsschutz. Wie lange dauert es, bis man nach einem Totalschaden die Versicherungssumme erhält? Die Dauer variiert stark und hängt vom individuellen Fall und Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten ab.

Durchschnittlich berichten Kunden von einer Bearbeitungszeit zwischen zwei Wochen und mehreren Monaten. Verzögerungen entstehen oft durch notwendige Gutachten, Unfallaufklärung oder Verhandlungen mit der Versicherung. Eine zügige Meldung und vollständige Dokumentation helfen, den Ablauf zu beschleunigen. Ob es sinnvoll ist, einen Anwalt bei Totalschäden einzuschalten, hängt von der Komplexität des Falles ab. Wenn es Streitigkeiten über die Schadenshöhe, Schuldfragen oder Vertragsbedingungen gibt, kann rechtlicher Beistand helfen, eine faire Lösung zu finden.

Allerdings sollte man die Kosten für einen Anwalt gegen den möglichen Mehrwert abwägen. Auf die Frage, ob sich der Versicherungsbeitrag nach einem Totalschaden erhöht, gibt es keine eindeutige Antwort, denn es kommt auf die Unfallart und den Versicherungsvertrag an. In der Regel führt ein Schaden aus der Teilkasko nicht zu einer Beitragssteigerung. Bei einem selbstverschuldeten Unfall in der Vollkasko kann die Schadensmeldung jedoch eine Erhöhung der Prämien zur Folge haben. Das kann individuell unterschiedlich ausfallen.