Die Wahl der richtigen Datenbank stellt für Unternehmen eine entscheidende Weiche für Skalierbarkeit, Performance und Betriebskosten dar. In den letzten Jahren setzte Motion, ein innovatives Unternehmen im Bereich KI-gestützter Workflows, auf CockroachDB, eine verteilte SQL-Datenbank mit Fokus auf Multi-Region-Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Doch mit wachsendem Datenvolumen und steigenden Kosten zeigte sich auch, dass eine verteilte Datenbank-Lösung nicht immer die beste Wahl für alle Anwendungsfälle ist. Dieser Erfahrungsbericht bietet tiefgehende Einblicke in die Herausforderungen und Chancen bei der Migration von CockroachDB zu Postgres, einer bewährten, hochperformanten relationalen Datenbank. Motion begann seine Reise im Jahr 2022 mit CockroachDB.

Die Wahl fiel damals auf CockroachDB wegen der kontinentübergreifenden Skalierbarkeit, der hohen Verfügbarkeit und der SQL-Kompatibilität, die auf den ersten Blick viele Vorteile boten. Insbesondere die datenschutzrechtlichen Anforderungen durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) förderten die Überlegungen zu Multi-Region-Setups, die CockroachDB damals leicht erfüllen konnte. Die Angst, dass Postgres bei wachsendem Datenvolumen und komplexeren Multi-Region-Anforderungen Schwierigkeiten bekommen könnte, war präsent. Mit zunehmender Nutzung zeigte sich jedoch, dass die Kosten des CockroachDB-Betriebs bis 2024 stark anstiegen – um den Faktor fünf auf mehrere hunderttausend Dollar jährlich. Dabei war Motion zu diesem Zeitpunkt noch weit entfernt von Multi-Region-Szenarien, weil weder die Kunden Datenlokalisierung forderten noch die Abfragen komplex waren.

Die kostspielige Infrastruktur eines verteilten Systems stellte daher eine unnötige Belastung dar. Neben den Kosten stieß das Team auf technische Limitierungen. Migrationen mit dem ORM Prisma führten regelmäßig zu Timeouts. Datenbank-Updates dauerten bis zu zwei Stunden, was den Deployment-Prozess erheblich verzögerte und Entwickler zwang, auf unsaubere Workarounds auszuweichen, um Locks und Systemeinbrüche zu verhindern. Diese Blockaden verhinderten sogar Updates der CockroachDB-Software selbst, sodass Motion auf einer veralteten und nicht mehr unterstützten Version verblieb.

Auch bei ETL-Prozessen (Extract, Transform, Load) wurden die Stabilitätsprobleme von CockroachDB deutlich sichtbar. Die wenig ausgereiften Airbyte-Connectoren zur Datenreplikation zeigten häufige Abstürze oder Memory Leaks, was wertvolle Zeit und Ressourcen kostete. Trotz Leistungsvorteilen bei einzelnen Analyseabfragen gestaltete sich die Gesamtperformance der CockroachDB im produktiven Alltag oft als schlechter im Vergleich zu Postgres. Komplex verschachtelte Abfragen, wie sie durch Prisma generiert wurden, verursachten hohe Latenzzeiten, weil der Cockroach-Optimierer teilweise zu Volltabellenscans tendierte. Im Gegensatz dazu zeigte Postgres bei ähnlichen Szenarien erheblich bessere Laufzeiten, höhere Zuverlässigkeit und - was für das operative Geschäft entscheidend ist - schnellere und zuverlässigere Migrationen sowie bessere Verwaltungsmöglichkeiten.

Beispielsweise ist das Abbrechen langer laufender Anfragen direkt über gängige Clients einfach möglich, während CockroachDB dafür ein kompliziertes Eingreifen im Management-Interface erfordert. Ein weiterer praktischer Vorteil war die Stabilität der Netzwerkverbindungen. Motion verzeichnete über die gesamte CockroachDB-Nutzung regelmäßig plötzlich auftretende und ebenso plötzlich wieder verschwindende Verbindungsprobleme, die sich auf die gesamte Pipeline, darunter CI-Umgebungen und Monitoring-Tools, auswirkten. Mit Postgres setzten sich solche sporadischen Störungen nicht fort. Die Migration selbst stellte ein kleines Epizentrum komplexer Herausforderungen dar.

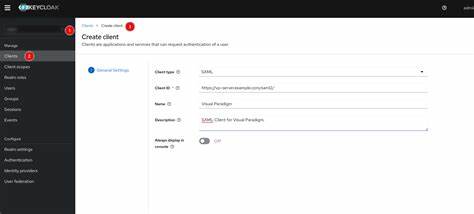

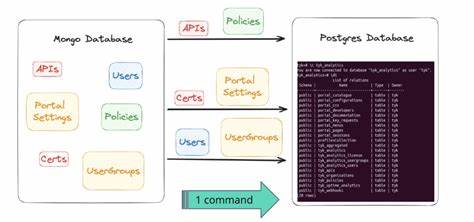

Mit einer Haupttabelle von etwa 100 Millionen Einträgen war ein reibungsloser Datenumzug unerlässlich. Da marktübliche ETL-Tools keinen ausgereiften Support für CockroachDB boten, entwickelte das Team eine maßgeschneiderte Lösung basierend auf Bun – einem aufstrebenden JavaScript-Runtime-Framework. Die Daten wurden über CSV-Streams aus CockroachDB exportiert, bereinigt, um Unterschiede im Byte-Encoding von JSON- und Array-Spalten zu harmonisieren, und schließlich in Postgres importiert. Durch das sorgfältige Testen und Optimieren verlief die Migration in der produktiven Umgebung innerhalb von etwa 15 Minuten, mit insgesamt weniger als einer Stunde Downtime bei null Datenverlust. Die Vorteile wurden unmittelbar spürbar: Die aggregierte Latenz bei Anfragen verringerte sich um ein Drittel und die Betriebskosten sanken jährlich um über 110.

000 US-Dollar - Tendenz steigend mit wachsendem Traffic. Zudem bot die Postgres-Ökosystem ein breites Angebot an Tools, die es dem Team ermöglichten, mehrere ineffiziente Abfragen innerhalb weniger Stunden zu identifizieren und performant neu zu gestalten. Der Umstieg setzte also nicht nur finanzielle Ressourcen frei, sondern beschleunigte die Entwicklungszyklen maßgeblich. Dieses Vorgehen verdeutlicht exemplarisch, dass die Wahl der Datenbanktechnologie kein statisches, sondern ein evolutionäres Thema ist. Moderne verteilte Datenbanken wie CockroachDB bieten besondere technische Vorteile in High-Availability- und Multi-Region-Szenarien, stehen jedoch vor Herausforderungen im Bereich Operation, Migration und Kosten bei wachsendem Datenvolumen und einfachen regionalen Setups.

Unternehmen sollten daher die Anforderungen an ihre Datenbankarchitektur regelmäßig evaluieren, insbesondere um unnötige Komplexität und Kosten zu vermeiden. Das Beispiel von Motion illustriert, wie mit durchdachtem Engineering, pragmatischer Fehlerkultur und Einsatz moderner Tools eine Migration zu Postgres erfolgreich umgesetzt werden kann, die Performance steigert und Kosten senkt. Postgres hat sich seit Jahrzehnten als zuverlässige, leistungsstarke und flexible SQL-Datenbank bewährt. Durch zahlreiche Erweiterungen, aktive Community-Entwicklung und viele unterstützende Tools ist Postgres besonders attraktiv für Anwendungen, die eine stabile Basis mit tiefgehenden SQL-Funktionalitäten und einfacher Wartbarkeit benötigen. Wer vor der Entscheidung steht, ob eine Migration von CockroachDB, anderen NoSQL-Systemen oder älteren Datenbanken zu Postgres sinnvoll ist, sollte technische Migrationsstrategien, Datenvolumen, Skalierbarkeitsbedarf und infrastrukturelle Kosten im Blick behalten.

Wichtig ist ebenfalls, die Besonderheiten der eingesetzten ORM-Systeme oder Abfragesprachen zu berücksichtigen, da diese die tatsächliche Performance und Nutzererfahrung stark beeinflussen können. Die Migration zu Postgres ist mehr als ein reiner Technologiewechsel. Sie bedeutet, Dateninfrastruktur für neue Geschäftsanforderungen zu rüsten, Entwicklern effektive Werkzeuge zur Verfügung zu stellen und langfristig fundierte Kosten- und Performancevorteile zu erzielen. Unternehmen, die diesen Schritt planen, profitieren von klaren Einsparungen, höherer Stabilität im Tagesgeschäft und einer Vielzahl bewährter Hilfsmittel in der Postgres-Community. Letztlich zeigt der Erfolg von Motion, dass auch große, komplexe Datenbanken mit millionenfachen Einträgen in einem überschaubaren Zeitrahmen und mit geringem Betriebsrisiko migriert werden können, wenn man die richtigen Werkzeuge und Methoden einsetzt.

Es lohnt sich, den Mut für diesen Schritt zu haben, um technische Innovation mit wirtschaftlicher Effizienz zu verbinden und auf einer zukunftsfähigen Datenbankplattform aufzubauen.

![New Apple CarPlay Ultra: Apple Just Took over Your Car [video]](/images/F5565BF5-203C-411B-A5AA-BD9176A956BD)