Die Organisation von Dateien in Softwareprojekten ist eine der grundlegendsten und gleichzeitig am heißesten diskutierten Fragen in der Entwicklergemeinschaft. Ob man Dateien nach ihrem Typ ordnet, beispielsweise Modelle, Handler oder Services, oder lieber nach Geschäftsprozess und Kontext gruppiert – jede Methode hat ihre Befürworter und Kritiker. Doch hinter der scheinbaren Einfachheit steckt ein tief greifendes Thema, das maßgeblich bestimmt, wie gut ein Projekt mit der Zeit wächst, wie beteiligte Teams zusammenarbeiten und wie leicht Fehler gefunden und behoben werden können. Worin genau liegt also die Herausforderung? Die Antwort ist vielschichtig, doch grundlegend lässt sich sagen: Dateistrukturen spiegeln nie exakt die komplexen Abläufe und Beziehungen, die eine Anwendung zur Laufzeit hat. Programme sind dynamisch, ein viel verwobenes Netzwerk aus Objekten und Prozessen, während ein Dateibaum ein statisches, hierarchisches Gebilde ist.

Somit ist es illusorisch, die gesamte Anwendungslogik eins zu eins durch Ordnerabbildungen abzubilden. Stattdessen sollte eine gute Struktur vor allem die Wartbarkeit und die Verständlichkeit verbessern. Im Kern geht es darum, den Aufwand für Änderungen so gering wie möglich zu halten. Denn eines steht fest: Code wird sich ändern. Ständig.

Neue Features, Bugfixes oder Anpassungen an externe Anforderungen sind Alltag in der Softwareentwicklung. Wer also von Anfang an seine Projekte so organisiert, dass das Verschieben, Erweitern oder Modifizieren von Komponenten problemlos möglich ist, hat später weniger Kopfzerbrechen. Ein oft unterschätzter Aspekt ist das, was Experten gerne als "Screaming Architecture" bezeichnen. Die Idee dahinter ist einfach: Die Struktur eines Projekts sollte auf den ersten Blick dessen Zweck und Kern erkennen lassen. Beim Blick auf die Ordner sollte klar werden, welche Geschäftsprozesse abgebildet werden, wo man die wirklich wichtigen Regeln findet und welche Komponenten welche Verantwortlichkeiten haben.

Nur so können neue Entwickler oder auch Projektmanager ohne tiefes technisches Wissen schnell Orientierung gewinnen und produktiv mitarbeiten. Das sogenannte DRY-Prinzip fällt in diesem Zusammenhang ebenfalls ins Gewicht, wenngleich es oft missverstanden wird. Es geht nicht nur darum, sich Tippaufwand zu sparen, sondern darum, Wissen an genau einer Stelle zu zentralisieren. Wenn eine Frage wie "Hat der Nutzer die notwendige Berechtigung?" beantwortet werden muss, sollte es nur eine Stelle im Code geben, die dafür zuständig ist. So vermeidet man nicht nur Redundanzen, sondern sorgt auch dafür, dass Änderungen am Verhalten sauber und nachvollziehbar durchgeführt werden können.

Um diese Konzepte greifbarer zu machen, wollen wir ein Beispiel aus der Praxis betrachten: Ein Identity und Access Management System, kurz IAM. Die erste Variante zeigt eine klassische Organisation nach Dateitypen. So finden sich Ordner für Models, Handler, Exceptions und weitere typische technische Kategorien wieder. Diese Struktur fühlt sich auf den ersten Blick ordentlich und logisch an. Will man eine Model-Klasse finden, sucht man einfach im Model-Ordner.

Für Repository-Klassen gilt das Gleiche. Allerdings verliert man bei dieser Anordnung den Bezug zur realen Welt und die Zusammenhänge zwischen Komponenten werden unsichtbar. Für jemanden, der nicht tief im Code steckt, ist es schwer nachzuvollziehen, welche Teile des Systems wie zusammenspielen und welchen Zweck sie erfüllen. Ein Projektmanager, der von Problemen beim Benutzer-Login hört, kann so schwer aus der Ordnerstruktur heraus direkt den Bereich identifizieren, der optimiert oder untersucht werden muss. Man verliert wertvolle Zeit und muss sich durch zahlreiche technische Details hangeln.

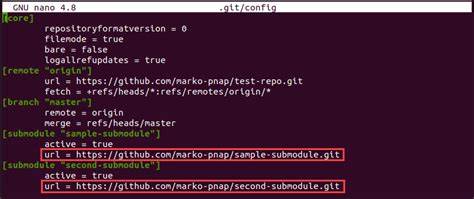

Die Alternative ist eine gruppierungsbasierte Struktur, die sich an Kontexten und Prozessen orientiert. Im IAM-Beispiel bedeutet das, dass die Ordner beispielsweise den Kategorien "User" und "Admin" folgen, darunter Unterordner für Prozesse wie "Registration", "PasswordReset" oder "EmailVerification" liegen. Diese Anordnung spiegelt deutlich besser die Sprache der Stakeholder wider. Wenn also ein Problem mit der E-Mail-Verifizierung auftritt, macht es Sinn, direkt im Ordner "User/EmailVerification" nachzusehen. Innerhalb dieses Bereichs sind alle relevanten Klassen, Logiken und Hilfskomponenten zusammengefasst – von Token-Generatoren bis zu Handlern, die die Verifizierung verarbeiten.

Diese klare Abgrenzung reduziert die Zeit für das Auffinden von Fehlern oder die Integration neuer Features erheblich. Außerdem können Teams unabhängig voneinander an ihren Bereichen arbeiten, ohne sich überlappend in der Codebasis zu verlieren. Auch eine sogenannte Contract-Ordnerstruktur unterstützt dieses Vorgehen. Hier finden sich nur die öffentlichen Schnittstellen eines Moduls oder Kontextes wieder, ähnlich einer Fassade, die nach außen kommuniziert, was erlaubt ist, und den Rest als intern kennzeichnet. Das sorgt für starke Kapselung und verhindert, dass wichtige Teile unkontrolliert von außerhalb genutzt werden.

Ein weiteres Beispiel zeigt ein Modul namens Deep Linking, das sich mit dem Öffnen von Apps über Weblinks auf mobilen Geräten beschäftigt. Es gliedert sich klar in die Plattformen Android und iOS, die jeweils unterschiedliche technische Ansätze verwenden. Innerhalb dieser Plattformen gibt es wiederum unterschiedliche Unterordner, die die jeweilige Systemlogik spiegeln. Hier zeigt sich, wie eine reine Typ-basierte Gruppierung kaum Sinn macht. Die technische Umsetzung folgt komplett unterschiedlichen Wegen, die besser nach Produkten und Funktionen sortiert sind.

Nur so behalten Entwickler den Überblick und können sich auf ihre spezifischen Aufgaben konzentrieren. Natürlich hat auch die Typ-basierte Struktur ihre Vorteile. Bei technischen Globaländerungen, wie dem Austausch aller Repository-Implementierungen, ist eine konsistente Abgrenzung nach Typen sehr hilfreich. Entwickler, die sich auf einen bestimmten technischen Aspekt konzentrieren, profitieren von der schnellen Auffindbarkeit bestimmter Klassenarten. Doch langfristig gesehen überwiegen die Vorteile einer auf Domain und Prozess basierenden Struktur.

Besonders bei wachsendem Projektumfang und zunehmender Teamgröße ermöglicht diese Organisationsform eine bessere Skalierung. Teams können sich auf Teilbereiche spezialisieren und die klare Abgrenzung reduziert Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand. Wichtig ist, nicht dogmatisch eine Struktur vorzuschreiben, sondern situativ angemessen vorzugehen. Jedes Team und jedes Projekt hat eigene Anforderungen, die bei der Wahl der Dateiorganisation berücksichtigt werden müssen. Dennoch sollten die Leitprinzipien – Klarheit, Verständlichkeit, wartungsfreundliche Grenzen und Unterstützen von Geschäftskontexten – immer im Mittelpunkt stehen.