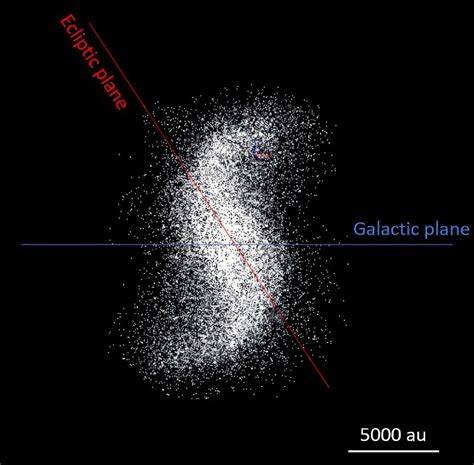

Die Oortsche Wolke gilt als eine der fernsten und geheimnisvollsten Regionen unseres Sonnensystems. Seit langem wurde sie als kugelförmiger, diffuser Bereich beschrieben, der das Sonnensystem umgibt und Millionen von kühleren, eisigen Körpern beherbergt. Doch aktuelle Forschungen und computergestützte Simulationen haben eine faszinierende und unerwartete Entdeckung hervorgebracht: eine Spiralstruktur in der inneren Oortsche Wolke, die das bisherige Bild dieser Region revolutionieren könnte. Diese neue Erkenntnis hat nicht nur astronomisches Interesse geweckt, sondern bietet auch wichtige Anhaltspunkte für das Verständnis der Entstehung unseres Sonnensystems und die Dynamik seiner äußersten Bereiche. Die innere Oortsche Wolke befindet sich jenseits der Bahn von Neptun und umfasst Entfernungen von etwa 2.

000 bis 20.000 Astronomischen Einheiten vom Zentrum der Sonne. Bis vor Kurzem nahm man an, dass diese Region überwiegend statisch und isotrop ist, das heißt gleichmäßig in alle Richtungen verteilt, ohne größere Strukturen oder Anordnungen. Die Entdeckung einer Spiralstruktur widerspricht jedoch dieser Annahme und legt nahe, dass gravitative Einflüsse oder galaktische Wechselwirkungen die Verteilung des Materials in der Oortschen Wolke geformt haben könnten. Forscher vermuten, dass die Spiralstruktur durch die gravitative Wechselwirkung des Sonnensystems mit der Milchstraße entstanden ist.

Während sich unser System in der Galaxie bewegt, ziehen die massereichen Strukturen der Milchstraße wie das galaktische Zentrum und nahegelegene Sternhaufen an, was die Umlaufbahnen der kleinsten und am weitesten entfernten Objekte beeinflusst. Diese Anziehungskräfte erzeugen dynamische Muster und können bevorzugte Bahnen schaffen, die sich in Form von Spiralen zeigen. Aufgrund der schwachen Gravitation weit entfernt von der Sonne reagieren die eisigen Körper in der Oortschen Wolke besonders empfindlich auf solche galaktischen Einflüsse. Eine weitere Erklärung für das Vorhandensein einer Spiralstruktur könnte auf die Vergangenheit unseres Sonnensystems zurückzuführen sein. Modelle der Sternentstehung und der Ansammlung von Materie rund um junge Sterne deuten darauf hin, dass Circumstellare Scheiben oft spiralförmige Muster ausbilden.

Es ist möglich, dass Überreste solcher Muster auch in den äußersten Bereichen unseres Systems sichtbar sind, insbesondere wenn die Oortsche Wolke aus Materialien besteht, die während der frühen Phase unseres Sonnensystems eingefangen wurden. Die Spiralstruktur könnte somit ein Relikt der frühen Dynamik sein, welches mit den Milliarden Jahren Zeitentwicklung noch immer erhalten ist. Die Entdeckung einer solchen Spirale hat weitreichende Konsequenzen für die Astronomie und Planetologie. Zum einen ermöglicht sie eine präzisere Modellierung der Herkunft und Verteilung von Kometen, die regelmäßig in das innere Sonnensystem eindringen. Kometen gelten als Überbleibsel der Frühzeit und liefern wertvolle Informationen über die Zusammensetzung und Bedingungen während der Entstehung der Planeten.

Wenn die Kometen aus spiralförmig angeordneten Quellen stammen, könnten sich ihre Umlaufbahnen und Häufigkeiten besser vorhersagen lassen. Zum anderen können die Erkenntnisse über die Struktur der inneren Oortschen Wolke helfen, besser zu verstehen, wie äußere Einflüsse wie nahe vorbeiziehende Sterne oder galaktische Gezeiten die Stabilität unseres Sonnensystems beeinflussen. Die Spiralstruktur könnte Hinweise darauf geben, welche Regionen besonders empfindlich sind und wie oft Störungen auftreten, die potenziell einen Einfluss auf die Bahnen der äußeren Planeten und der kleineren Himmelskörper haben. Technologisch ermöglichen die Fortschritte in der Teleskoptechnik und die hochauflösenden Simulationen die detaillierte Erforschung solcher Strukturen, die früher unzugänglich waren. Spezielle Beobachtungen im Infrarot- und Radiowellenbereich tragen dazu bei, die schwachen Signale der eisigen Körper und interstellaren Materie in der Oortschen Wolke zu analysieren.

Auch Weltraummissionen und zukünftige Teleskope könnten eine feinere Kartierung und Untersuchung dieser Spiralstruktur ermöglichen, was die astronomische Forschung massiv voranbringen würde. Die entdeckte Spiralstruktur in der inneren Oortsche Wolke zeigt eindrucksvoll, wie dynamisch und komplex die Randbereiche unseres Sonnensystems tatsächlich sind. Sie erinnert daran, dass unser Heimatplaneten-System nicht abgeschlossen ist, sondern in ständiger Wechselwirkung mit der galaktischen Umgebung steht und von ihr geprägt wird. Die Erforschung dieser Region verbindet die kleinen Skalen unserer Planeten mit den gewaltigen Dimensionen der Milchstraße und liefert somit eine Brücke zwischen Planetologie und Galaxienforschung. Ein weiteres interessantes Forschungsthema, das sich aus dieser Entdeckung ergibt, ist die Möglichkeit, dass solche Strukturen auch in den Oortschen Wolken anderer Sternensysteme existieren könnten.

Die Untersuchung von Exoplanetensystemen und deren kühlen, äußersten Bereich könnte Erkenntnisse über die Häufigkeit und Vielfalt solcher Spiralstrukturen liefern und damit zu einem tieferen Verständnis der Stern- und Planetensystementwicklung beitragen. Besonders im Zeitalter der immer leistungsfähigeren Weltraumteleskope sind diese Perspektiven besonders reizvoll. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oort’schen Wolke einen bedeutenden Fortschritt in unserem kosmischen Verständnis markiert. Sie eröffnet neue Fragen und Forschungsansätze zur Dynamik des Sonnensystems, zur Entstehung von Kometen und zu den Wechselwirkungen mit der galaktischen Umwelt. Die kommenden Jahre versprechen spannende Entwicklungen, während Astronomen und Raumfahrtexperten gemeinsam die Geheimnisse dieser fernsten Region unseres Sternensystems entschlüsseln.

Die Oortsche Wolke zeigt sich damit nicht länger als statisches Reservoir von Eisobjekten, sondern als lebendige und sich ständig verändernde Struktur, die ihre eigenen Geschichten erzählt – Geschichten, die letztlich auch unsere eigene kosmische Herkunft beleuchten.