Die Programmierung von Embedded-Systemen stellt Entwicklerinnen und Entwickler vor besondere Herausforderungen. Ressourcenknappheit, Echtzeit-Anforderungen und das Bedürfnis nach maximaler Zuverlässigkeit prägen die Entwicklung in diesem Bereich. Traditionell wurde für Embedded-Systeme vor allem C genutzt – eine schlanke, effiziente und gut vorhersehbare Sprache. Doch mit den Fortschritten und neuen Anforderungen stellt sich zunehmend die Frage, ob C++ mit seinen Klassen und modernen Sprachfeatures auch in Embedded-Systemen sinnvoll eingesetzt werden kann. Dieser Beitrag beleuchtet die Vor- und Nachteile einer solchen Entscheidung, um ein besseres Verständnis für die Einsatzmöglichkeiten von C++ im Embedded-Bereich zu schaffen.

Ausgangspunkt ist die Betrachtung der klassischen C-Programmierung sowie der Möglichkeiten, die ein „C mit Klassen“ – also eine eingeschränkte, nicht dynamiklastige Nutzung von C++ – bietet. Embedded-Systeme zeichnen sich insbesondere durch beschränkten Speicherplatz, begrenzte Rechenleistung und strikte Anforderungen an die Laufzeitstabilität aus. In vielen Anwendungen wird dynamische Speicherverwaltung bewusst vermieden, da nicht vorhersehbare Speicherzugriffe großen Einfluss auf die Zeitverhalten der Software haben können. Bei hartzeitkritischen Systemen kann jede Speicherallokation oder auch Garbage Collection fatale Folgen haben. Aus diesem Grund bevorzugen viele Entwicklerinnen und Entwickler den Einsatz von C mit dessen sehr transparentem, unmittelbarem Umgang mit Speicher.

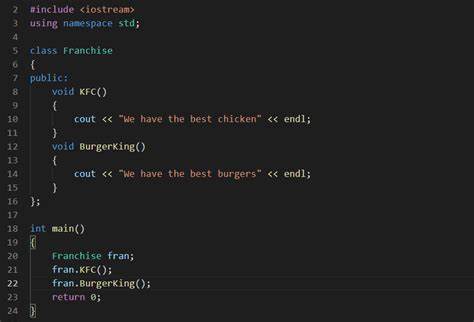

Andererseits bietet C++ mit Klassen die Möglichkeit, Programme modularer, wartbarer und sicherer zu gestalten. Klassen ermöglichen die Kapselung von Daten und Funktionen, was die Komplexität großer Projekte deutlich verringert. Die Sprache unterstützt Konstruktoren und Destruktoren, die automatische Initialisierung und Bereinigung beim Erzeugen und Zerstören von Objekten erlauben. Gerade bei stackbasierten Objekten können so sauber strukturierte Programme entstehen, die durch automatische Verwaltung von Ressourcen weniger Fehlerquellen bergen. Funktionen wie Funktionsüberladung und Operatorüberladung erhöhen die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Codes, ohne die Leistung wesentlich zu beeinträchtigen.

In Embedded-Systemen muss jedoch genau geprüft werden, welche C++-Features verwendet werden dürfen. Ausnahmen, RTTI (Run-Time Type Information), virtuelle Funktionen und vor allem dynamische Speicherallokation sind meist Tabu. Die meisten modernen Compiler, beispielsweise GCC, bieten heute solide Unterstützung für C++ und erlauben die Nutzung vieler Features ohne Laufzeitkosten, wenn man bestimmte Konstrukte meidet. Es ist also durchaus möglich, „C mit Klassen“ zu schreiben, einfachere C++-Techniken zu verwenden und sich auf die Vorteile der objektorientierten Programmierung zu stützen, während man dynamische Ressourcenverwaltung und komplexe Bibliotheken bewusst meidet. Ein wichtiges Argument für die Verwendung von C++ im Embedded-Bereich ist die bessere Möglichkeit, sauberere, besser lesbare und wartbare Software zu schreiben.

Funktionen wie Namespaces sorgen für eine übersichtliche Organisation des Codes und vermeiden Namenskonflikte. Statische Klassen oder Utility-Klassen können Helferfunktionen bündeln und so Wiederverwendung etablieren. Durch stricte Typisierung und typisierte Enumerationen werden Programmierfehler leichter vermieden. Templates ermöglichen es, generischen Code zu schreiben, ohne Leistungseinbußen oder Speicherverschwendung durch unnötige Wiederholungen. Dies wird besonders bei der Arbeit mit Arrays, Containern oder Fixed-Size-Strukturen interessant.

Zum Beispiel bieten sich sogenannte Fixed-Size-Containers an, die keine dynamische Speicherreservierung benötigen und mit Templates für verschiedene Datentypen parametrisiert werden können. Diese bringen Vorteile gegenüber klassischen C-Arrays, da sie von Anfang an die Größe kennen und kontrollieren, gleichzeitig aber sicherer im Umgang sind und Fehler wie Buffer-Overflow erschweren. Zudem bieten sie durch Operatoren wie [] eine intuitive Schnittstelle. Auf der anderen Seite muss man sich bewusst sein, dass insbesondere bei extrem ressourcenlimitierten Systemen die Verwendung von C++ einen Mehraufwand in der Toolkette bedeuten kann, wenn etwa Debugging-Informationen oder Fehlermeldungen weniger transparent sind. Je nach Komplexität des Compilers und Konfiguration kann der generierte Maschinen-Code unter Umständen mehr Speicher verbrauchen oder weniger effizient sein als reiner C-Code.

Dies ist jedoch stark abhängig von der verwendeten Toolchain und den angewandten Optimierungen. Viele Entwickler berichten, dass moderne C++-Standards wie C++11, C++17 oder gar C++20 viele nützliche Funktionen und Sprachverbesserungen eingeführt haben, die speziell für den Embedded-Bereich von Vorteil sein können, wenn man doch auf dynamische Speicherverwaltung verzichtet und bewusst nur die Sprachteile nutzt, die gut kontrollierbar sind. So lassen sich beispielsweise constexpr, umfangreiche constexpr-Funktionen, automatische Typableitungen mit decltype oder auto sowie inline Variablen für bessere Konfiguration effektiv einsetzen. Eine häufige Sorge bei der Nutzung von C++ in Embedded-Systemen ist das unkontrollierte Verbergen von Speicherallokationen durch Standardbibliotheken, insbesondere STL. Die Nutzung von STL-Komponenten wie std::vector, std::string oder std::shared_ptr ist oft kritisch, da sie dynamisch Speicher zuweisen und freigeben, was in Echtzeitbetriebssystemen oder sicherheitskritischen Embedded-Systemen nicht toleriert wird.

Dennoch gibt es mittlerweile speziell für Embedded-Systeme entwickelte Alternativen, wie die Embedded Template Library (ETL), die viele STL-ähnliche Container bereitstellt, aber ohne dynamische Speicherverwaltung. Diese Bibliotheken zielen darauf ab, die Vorteile von C++ zu nutzen, ohne die strikten Anforderungen an den Speicher- und Laufzeitverbrauch zu verletzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz von C++ im Embedded-Bereich durchaus viele Vorteile bietet, wenn man sich bewusst auf die objektorientierten und generischen Sprachfeatures konzentriert, ohne dynamische Speicherverwaltung oder komplexe Laufzeitmechanismen zu verwenden. Die erhöhte Sicherheit, bessere Lesbarkeit, stärkere Typprüfung und modularere Strukturierung können die Entwicklungszeiten verkürzen und die Wartbarkeit erhöhen. Gleichzeitig erfordert dieser Weg eine sorgfältige Auswahl der Sprachfeatures und oft auch eine strenge Guideline im Team, um unerwünschte Seiteneffekte zu vermeiden.

Die Entscheidung hängt letztlich von den Anforderungen und Grenzen des jeweiligen Systems ab. In Systemen mit stark limitiertem Speicher und harten Echtzeitanforderungen ist die klassische C-Programmierung oft sicherer und vorhersehbarer. In Systemen, die etwas mehr Ressourcen bieten und bei denen die Wartbarkeit und Skalierbarkeit eine größere Rolle spielen, lohnt sich der Schritt zu „C mit Klassen“. Die Unterstützung von modernen Compilern wie GCC, die weit verbreitet und ausgereift sind, macht den Umstieg zudem technisch weniger risikoreich. Abschließend lässt sich festhalten, dass C++ für Embedded-Entwicklung nicht die Domäne fortgeschrittener Desktop- oder Serveranwendungen bleiben muss.

Der bewusste Einsatz eines eingeschränkten C++ – ohne Ausnahmen, RTTI, dynamische Speicherverwaltung und komplexe Bibliotheken – kann Entwicklern helfen, bessere Strukturen und robusteren Code zu schreiben. Für Teams und Projekte, die bereits Erfahrung mit C++ mitbringen, ist das oft ein attraktiver Weg, der langfristig Zeit und Kosten spart. Wer also überlegt, ob die Vorteile von Klassen, Referenzen, Konstruktoren/Destruktoren, Funktionsoverloading, Templates und strenger Typisierung im Embedded-Bereich überwiegen, sollte diesen Ansatz mit Blick auf Anwendungsfall, Ressourcenlimit und Teamkompetenz in Erwägung ziehen. Die Möglichkeit, Klassen als reine Sprachmittel für Organisation und Wiederverwendung zu nutzen, ohne die typischen Risiken von C++-Laufzeitfeatures einzugehen, ist heute ein valider und praktikabler Weg für viele Embedded-Projekte.