Die Programmiersprache Rust gewinnt immer mehr an Bedeutung, besonders bei Entwicklern, die nach performantem und sicherem Code suchen. Für Python-Programmierer, deren Alltag meist von einer dynamischen und interpretieren Sprache geprägt ist, bietet Rust eine spannende neue Welt voller Möglichkeiten – aber auch Herausforderungen. Rust ist eine kompilierte Sprache mit statischer Typisierung, deren Designprinzipien sich stark von denen in Python unterscheiden. Dennoch teilen beide Sprachen gewisse Konzepte, insbesondere im Bereich API-Design und Programmierparadigmen, die es Python-Entwicklern erleichtern, Rust zu erlernen und effektiv einzusetzen. Ein genauer Blick auf Syntax, Typensystem, Fehlerbehandlung und Speicherverwaltung zeigt die Stärken von Rust sowie wichtige Unterschiede zu Python auf.

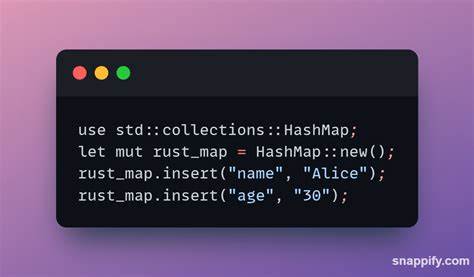

Syntax und Schreibweise sind häufig das erste, was Python-Programmierer beim Einstieg in Rust auffällt. Während Python auf Einrückungen und eine klar strukturierte, einfache Syntax setzt, verwendet Rust geschweifte Klammern, um Codeblöcke zu definieren. Dieser Unterschied hängt mit den funktionalen Möglichkeiten von Rust zusammen, darunter anonyme Funktionen, Closures sowie vor allem das umfangreiche Chaining von Methoden und Makros. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht die Unterschiedlichkeit: Python nutzt die Funktion „def“ zur Definition von Funktionen, gefolgt von Einrückungen, während Rust „fn“ mit geschweiften Klammern verwendet. Außerdem verlangt Rust bei Funktionsparametern explizite Typinformationen, was im Gegensatz zu Pythons dynamischer Typisierung steht.

Python bietet zwar seit Version 3 optionale Typannotationen, diese sind jedoch rein informativ und werden zur Laufzeit nicht überprüft, während Rust schon zur Compile-Zeit strikt und zwingend Typen überprüft. Zudem gibt es in Rust die Besonderheit der Makros, die mit einem Ausrufezeichen enden und zur Compile-Zeit expandieren. Ein bekanntes Beispiel ist println!, ein Makro, das typensichere und performante Ausgabe von formatierten Strings ermöglicht und so Fehler zur Compile-Zeit verhindert. Ein weiteres fundamentales Konzept stellt das Trait-System von Rust dar, das Python-Programmierern als eine Art statischer Entsprechung der Python-Protokolle oder speziellen Methoden bekannt vorkommen dürfte. Während in Python bestimmte Methoden wie __iter__, __add__ oder __str__ Klassen bestimmte Verhaltensweisen geben, sind Rust Traits eigenständige Interfaces, die auch für externe Typen implementiert werden können.

Dadurch entsteht eine flexible und potente Möglichkeit, Verhalten modular und klar getrennt zu definieren, ohne den ursprünglichen Typ verändern zu müssen. Anders als in Python, wo Methoden an Klassen gebunden sind, trennt Rust die Datenstruktur (struct) von der Implementierung von Methoden und Traits. Die explizite Trennung zwischen struct und impl-Block ermöglicht eine klare Organisation und Wiederverwendbarkeit. Ein weiterer fundamentaler Unterschied liegt in der Fehlerbehandlung. Während Python mit Exceptions arbeitet, die zur Laufzeit ausgeworfen und gefangen werden, nutzt Rust das Result-Typ-System.

Result ist ein generischer Typ mit zwei Varianten: Ok für erfolgreiche Werte und Err für Fehler. Dadurch werden Fehler bereits im Funktionssignaturtyp sichtbar, und Entwickler sind gezwungen, sich explizit mit möglichen Fehlern auseinanderzusetzen. Anders als in Python, wo Funktionen theoretisch jeden beliebigen Fehler werfen können, macht Rust die Fehlerarten sichtbar und erzwingt eine gezielte Behandlung oder Weitergabe. Zudem erlaubt Rust über die Trait-Implementierung From, Fehler einfach in andere Fehlerarten zu konvertieren und so komplexe Fehlerketten zu modellieren. Falls Entwickler keine eigene Fehlerbehandlung implementieren möchten, steht der Typ Box<Error> bereit, der jeden Fehler dynamisch kapselt – allerdings auf Kosten der statischen Typprüfung.

Im Gegensatz zu Pythons unsichtbarer und selten expliziter Fehlerpropagation sind Rust-Entwickler durch die Kombination von Result und dem try!-Makro immer über mögliche Fehlerfälle informiert. Dieser deklarative Umgang mit Fehlern führt zu robusterem Code und besseren Werkzeug-Integration. Der wohl größte Paradigmenwechsel für Python-Programmierer ist Rusts Eigentumsmodell (Ownership) samt Borrowing und Lifetimes. In Python übernimmt eine Garbage Collection die Speicherverwaltung, weshalb Objekte flexibel und überall referenziert werden können. Rust dagegen verzichtet auf einen Garbage Collector und verwaltet Speicher bereits zur Compile-Zeit über Ownership-Regeln.

Diese sorgen dafür, dass jeder Wert genau einen Besitzer hat, der für dessen Lebensdauer verantwortlich ist. Werte können «borrowed» werden, wobei entweder mehrere unveränderliche Referenzen oder eine veränderliche Referenz erlaubt sind – aber nie beide gleichzeitig. Rust erzwingt diese Regeln zur Kompilierzeit, was Speicherfehler wie Use-after-free oder Data Races verhinderte. Für Python-Programmierer bedeutet das eine grundlegende Umstellung, da typische dynamische Referenzierungen, wie etwa das Hinzufügen eines Objekts zu einer globalen Liste während einer Addition, in Rust nicht möglich sind ohne explizites Ownership-Management. Mit Referenzzählung (Arc) und Laufzeit-Synchronisation wie Mutexen erlaubt Rust dennoch komplexe Szenarien mit mehreren Besitzern und Threads, die Zugriffe sicher koordinieren.

Ein anschauliches Beispiel zeigt, wie sich in Python ein Multithread-Programm mit Lock-Mechanismen umsetzen lässt, während in Rust Arc und Mutex zusammen das Daten-Sharing einfach, sicher und trotz statischer Typisierung erlauben. Ein großer Pluspunkt von Rust ist die saubere und effiziente Behandlung von Unicode. Während Python Strings intern je nach Version unterschiedliche Darstellungen nutzen und durch ständige Kodierungswechsel gekennzeichnet sind, basiert Rusts String-Typ auf UTF-8 und bietet kostengünstige Validierungs- und Konvertierungsfunktionen. Dadurch können viele Eingabedaten einfach als Bytes verarbeitet werden, während der Validierungsschritt die korrekte Zeichenfolge sicherstellt. Mit unterschiedlichen String-Typen kann Rust zudem OS-spezifische Gegebenheiten abbilden und so auf Windows oder Linux plattformübergreifend zuverlässig arbeiten.

Die klare Trennung von Bytestrings, Unicode-Strings und Pfadtypen vermeidet viele Fehlerquellen, die Python-Entwicklern vertraut sind, beispielsweise das versehentliche Mischen unterschiedlicher Kodierungen. Ein tiefgreifender Einblick in Rusts Bibliotheksmanagement offenbart ebenfalls interessante Aspekte für Python-Programmierer. In Rust übernimmt «cargo» die Rolle von Paketmanager, Build-System und Versionsverwaltung in einem Werkzeug. Es kombiniert die Funktionen, die sich Python-Entwickler aus virtuellen Umgebungen, pip und setuptools kennen, bringt aber durch sein Startpaket einen einheitlichen Workflow mit Besonderheiten wie dem einfachen Umgang mit Versionskonflikten, Abhängigkeiten aus Git-Repositories und dem öffentlichen «crates.io»-Index.

So ist es für Python-Programmierer leicht, sich in der Rust-Welt zurechtzufinden, Aktualisierungen zu verwalten und stabile Releases zu produzieren. Angesichts der Unterschiede, aber auch Synergien zwischen Python und Rust, stellt sich die Frage, ob Rust Python ersetzen könnte. Die Antwort liegt wie so oft im Anwendungsfall. Python dominiert wissenschaftliches Rechnen, Datenanalyse und schnelle Skripterstellung dank seiner Einfachheit und riesigen Ökosystems. Rust punktet hingegen mit Performance, Sicherheit und der Möglichkeit, Systemsprache mit moderner Syntax zu vereinen.

Rust kann APIs für Python via CFFI oder ctypes bereitstellen, sodass Entwickler leistungsstarke Komponenten in Rust schreiben und in Python nutzen können, ohne tiefgreifende Änderungen vorzunehmen. Dies eröffnet spannende Perspektiven für hybride Projekte, bei denen der Rust-Code Rechenintensives übernimmt, während die Flexibilität von Python erhalten bleibt. Nicht zuletzt überzeugt Rust mit einer aktiven Community, starken sprachlichen Grundlagen und einem demokratischen Entwicklungsprozess. Trotz seiner Komplexität bei Lernbeginn ist Rust für Python-Programmierer eine wertvolle Erweiterung des Werkzeugkastens, besonders wenn Performance, Thread-Sicherheit und direkte Speicherverwaltung gefragt sind. Die Investition in das Verständnis von Ownership, Traits und Result lohnt sich, wenn Projekte skalieren und Ressourcenkontrolle entscheidend wird.

Rust bietet somit eine moderne, sichere und effiziente Alternative, die mit zunehmender Verbreitung auch aus der Welt der Python-Programmierung nicht mehr wegzudenken sein wird.

![One of the Fastest Supercomputers [video]](/images/663D9A0D-03B0-4265-A11D-506DD7E5E4D2)