Seit Beginn des Jahres 2025 erlebt Spanien eine umfassende und umfassend kritisierte Welle von IP-Blockaden, die von LaLiga in Zusammenarbeit mit lokalen Internetdienstanbietern (ISPs) durchgeführt wird. Ziel dieses massiven Eingriffs ist es, die Live-Übertragung von Fußballspielen über illegale Streaming-Dienste einzudämmen. Doch die Ausweitung dieser Maßnahmen hat weitreichende Folgen, die weit über die eigentlichen Piratenplattformen hinausgehen. Besonders brisant wurde die Entscheidung, die IP-Adressen von Twitch zu blockieren, einem der weltweit meistgenutzten Streaming-Portale, dessen Nutzer größtenteils nichts mit illegalen Fußballstreamings zu tun haben. Die Maßnahmen verdeutlichen, wie stark Fußball in Spanien und Europa insgesamt als „Schutz- und Priorisierungsfall“ gegenüber digitalen Nutzerinteressen genommen wird, auch wenn dies auf Kosten von Internetfreiheit und wirtschaftlicher Vernunft geschieht.

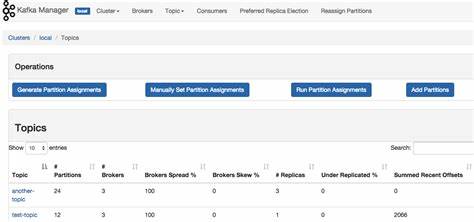

Der Hintergrund der Sperrungen ist dabei nicht neu, sondern Teil einer seit Monaten eskalierenden Strategie von LaLiga, die sich der massiven Problematik der illegalen Streaming-Dienste annimmt. Seit dem EUIPO-Meeting in Madrid und schließlich in Alicante haben die spanischen Fußballligen in enger Abstimmung mit der Europäischen Union, lokalen Behörden und vor allem großen Telekommunikationsanbietern massive Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu vermeintlich illegalen Streaming-Angeboten durch technische Blockaden zu unterbinden. Das auf IP-Adresse basierende Blocking ist dabei besonders umstritten, da diese Adressen oft von zahlreichen legalen Nutzern und Diensten gleichzeitig verwendet werden. So trifft das Sperrfeuer der ISPs neben den eigentlichen Piratenseiten oft Plattformen wie Cloudflare, Vercel oder eben Twitch, wodurch auch viele Unternehmer, Entwickler und normale Nutzer ernsthaft beeinträchtigt werden. In der Praxis bedeutet das, dass Nutzer plötzlich keinen Zugang mehr zu als harmlos geltenden Diensten erhalten, die zur gleichen Zeit IP-Adressen nutzen, die durch Gerichtsbeschluss gesperrt wurden.

Der Schaden reicht dabei von eingeschränktem Zugriff auf Streaming-Angebote, bis hin zum Einbruch von Millionenumsätzen bei Unternehmen, die ihre Dienste bei betroffenen Internetknotenpunkten hosten oder darauf angewiesen sind. Besonders Unternehmen aus dem Technologiesektor wie Tiny Bird Co. berichten, dass solche Sperren plötzlich und ohne Vorwarnung ihre Geschäftsabläufe massiv stören. Die Entscheidung, Twitch auf die Sperrliste zu setzen, verdeutlicht, dass hier nicht nur Fußballfans, sondern ein weites Feld an Internetnutzern zur Kollateralschaden werden. Dies bringt eine Diskussion mit sich, die europaweit bereits kontrovers geführt wird: Wie weit darf und soll sich die Bekämpfung von Online-Piraterie auf die digitalen Freiheiten und die Geschäftstätigkeit unbeteiligter Dritter auswirken? Die bislang angewandte Taktik des Massenblockings, vor allem wenn sie ohne differenzierte technische Filter vorgenommen wird, wird zunehmend als unverhältnismäßig und als „Schuss ins eigene Knie“ gesehen.

Kritiker fordern dringend einen sensibleren Umgang, der den Schutz von Urheberrechten und den Erhalt digitaler Infrastrukturen in Einklang bringt. Grundlegend für das Vorgehen war ein Gerichtsbeschluss, den LaLiga in Zusammenarbeit mit dem Telekommunikationsanbieter Telefonica erwirkte. Die gerichtliche Autorisierung ermöglichte es ISPs, IP-Adressen in großem Stil zu blockieren, um den Zugang zu illegalen Live-Streams von Fußballspielen zu unterbinden. LaLiga verfolgt damit primär den Schutz der wirtschaftlichen Interessen ihrer Clubs, die durch illegale Streamings immense Einnahmeverluste beklagen, wobei die geschätzten Verluste durch Piraterie jährlich in Milliardenhöhe liegen. Paradoxerweise sind solche Schätzungen oft Gegenstand kritischer Debatten, da sie einerseits die Dringlichkeit von Gegenmaßnahmen unterstreichen, andererseits aber auch als stark überhöht und wenig belastbar angesehen werden.

Die enormen Folgen der Blockaden werden durch Berichte von Überwachungsdiensten wie hayahora.futbol sichtbar gemacht, deren Analysen zeigen, dass die Blockierung von IP-Adressen weitreichend und häufig „collateral damage“ verursacht. Dabei sprengen die Sperren weder bisherige rechtliche Standards noch technologische Möglichkeiten, sondern setzen vor allem auf Masse statt Klasse. Das Fehlen einer gesetzlichen Transparenzpflicht in Spanien erschwert die Nachverfolgung solcher Maßnahmen zusätzlich. Unternehmen wie Vercel haben zwar versucht, mit LaLiga an Lösungen zu arbeiten, um ihre Dienste weniger anfällig für automatische Sperren zu machen, doch einzelne ISPs halten ihre Blockaden unbeirrt aufrecht.

Der politische und öffentliche Diskurs in Spanien wirkt indes überraschend gelähmt. Obwohl die Beschränkungen massive Eingriffe in die Internetnutzung und den Betrieb zahlreicher Unternehmen darstellen, fanden sich nur wenige mediale Stimmen, die sich mit den Kollateralschäden und den Nutzern solidarisieren. Stattdessen wird die Priorität klar auf den Schutz des Fußballs gesetzt – der laut LaLiga und den beteiligten Stellen im Zentrum der europäischen Sportlandschaft steht. Das zeigt sich auch in der öffentlichen Kommunikation, die den Fokus ganz auf den Kampf gegen Piraterie legt, während Kritik und Gegenstimmen kaum durchdringen. Die europäischen Rahmenbedingungen verschärfen die Situation weiter.

Die EU hat mit dem Digital Services Act (DSA) ein Regelwerk geschaffen, das Plattformen stärker in die Verantwortung nimmt und die Sicherheit im Internet erhöhen soll. In der Theorie sieht der DSA auch eine Rolle beim Kampf gegen Piraterie vor, indem er regulierende Mechanismen implementiert. In der Praxis aber eröffnen die aktuell angewandten Blockaden eine Reihe neuer und ungeklärter technischer sowie rechtlicher Fragen, etwa die nach der Rechtmäßigkeit von pauschalem IP-Blocking und der Wahrung der Grundrechte von Nutzern. Zugleich zeigt eine öffentliche Konferenz im Januar 2025, dass die Akteure der Film- und der Fußballindustrie ähnliche Probleme und Lösungsansätze diskutieren. Während LaLiga und Movistar im Fußball eine harte Linie fahren, plädieren Vertreter des Filmsektors für eine differenziertere Herangehensweise, die die Kollateralschäden minimiert.

Viele Experten weisen darauf hin, dass auch bei einem scharfen Vorgehen gegen Piraterie der Schutz von Bürgerrechten und Infrastruktur nicht vernachlässigt werden darf. Diese Debatten spiegeln den schwierigen Balanceakt wider, vor dem die gesamte Branche steht. Während der Fußball weiter in den Vordergrund rückt und die Sperren sogar ausgeweitet werden, steigt die Kritik zahlreicher Technikexperten, Entwickler und betroffener Unternehmen. Sie warnen vor langanhaltenden Schäden für die digitale Wirtschaft Spaniens und Europas. Darüber hinaus äußert sich auch die Cloudflare-Führung kritisch zu den Blockaden, wobei sogar drastische Szenarien ins Spiel gebracht werden, die von Unterbrechungen lebenswichtiger Dienste bis hin zu negativen Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit reichen könnten.

Die Situation in Spanien ist somit mehr als ein lokales Problem. Sie steht exemplarisch für die Herausforderungen einer Welt, in der traditionelle Industrien und Zerfallserscheinungen des digitalen Zeitalters aufeinanderprallen. Der Schutz des Fußballs, einer der größten kulturellen und wirtschaftlichen Säulen in Spanien und Europa, steht oft gegen die Freiheit und Offenheit des Internets und damit gegen die Interessen von Millionen von Nutzern. Für die Zukunft wird entscheidend sein, ob eine technische und rechtliche Lösung gefunden wird, die beide Seiten zufriedenstellt. Die Digitalisierung erfordert den Einsatz intelligenterer Methoden als das bloße Sperren von IP-Adressen, um nicht nur illegale Aktivitäten zu bekämpfen, sondern auch den freien Zugang, die Innovation und die wirtschaftliche Gesundheit der digitalen Landschaft zu gewährleisten.