Der Sord M5 gehört zu den eher unbekannten Perlen der japanischen Heimcomputerlandschaft der 1980er Jahre. Obwohl Sord als Unternehmen in der Computerwelt nie an den Ruhm großer Hersteller wie NEC oder Sharp heranreichte, entwickelte es dennoch innovative und technisch interessante Maschinen, die heute von Retro-Fans geschätzt werden. Die Geschichte des Unternehmens und speziell des Sord M5 bietet viel Potenzial für Liebhaber historischer Computertechnik, die abseits der bekannten Pfade forschen und entdecken wollen. Gegründet in den frühen 1970er Jahren, trat Sord zunächst mit Geschäftssystemen an den Markt und brachte 1977 mit dem M200 seinen ersten Personal Computer heraus. Doch erst mit dem M5, der 1982 auf den Markt kam, nahm das Unternehmen Teil am boomenden Heimcomputersegment.

Der M5 profitierte von einer übersichtlichen und kostengünstigen Hardwareplattform, die sich in ihrer Ausstattung stark an westlichen Computern orientierte, aber mit eigenen Innovationen aufwartete. Die zentrale Komponente des Systems ist ein Z80-Prozessor, der mit klassischen Bausteinen wie dem TI TMS9918A Video Display Processor (VDP) und dem TI SN76489 Soundchip kombiniert wurde. Diese Komponenten sorgten für eine für die damalige Zeit solide Grafik- und Soundleistung, mit der sich viele Spiele und Programme realisieren ließen. Ein besonders markantes Merkmal des Sord M5 ist der proprietäre GA015 Gate-Array-Chip, der viele der sonst üblichen diskreten Logikchips bündelte und so deutlich Platz und Kosten sparte. Diese Integration führte auch dazu, dass das Gerät eine ungewöhnlich kompakte Bauweise erhielt, wodurch es kaum größer als ein Sinclair Spectrum war.

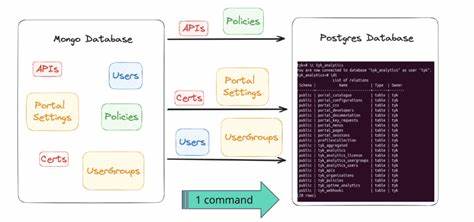

Sord verzichtete bewusst auf ein integriertes Netzteil, um die Größe weiter zu reduzieren, was einen weiteren Beitrag zum minimalistischen Design leistete. Trotz der kleinen Maße verfügte der M5 über einen robusten Aufbau, der ihn auch nach Jahrzehnten noch in einem erstaunlich guten Zustand erhalten lässt. Die Hardware des Sord M5 war für Bastler und Entwickler gleichermaßen interessant. Das System implementierte eine eigene Speicher- und Ein-/Ausgabeverwaltung, die durch das GA015 Gate-Array kontrolliert wurde. Die Ein-/Ausgabe-Adressen waren übersichtlich strukturiert, etwa wurden der Z80 CTC für Timer und Interrupts bei Adressen $00 bis $0F angesprochen, der VDP zwischen $10 und $1F und der Soundchip von $20 bis $2F.

Der Speicherbereich enthielt unter anderem den Monitor-ROM im unteren Bereich, Cartridge-ROMs in einem mittleren Segment, sowie RAM ab Adresse $7000. Dieses Design erlaubte eine gewisse Flexibilität bei Erweiterungen und erleichterte die Entwicklung eigener Software und Hardware-Erweiterungen. Ein möglicher Kritikpunkt an der Bedienung des Sord M5 ist dessen joystick-artiger Controller, der mit einem ungewöhnlichen Mini-DIN-Stecker verbunden ist und aufgrund seiner ergonomischen Gestaltung nicht gerade benutzerfreundlich ist – besonders für Linkshänder. Die Steuerung verfügte zudem über einen „Attack“-Knopf, der eigentlich aus zwei Tasten in Form eines Wippschalters bestand, was eine gewisse kreative Interpretation ermöglichte, beispielsweise für Spiele mit mehreren Aktionsmöglichkeiten. Diese spezielle Gamepad-Lösung spiegelte den japanischen Designansatz wider, der oft sehr eigenständig und richtungsweisend war, jedoch auf internationale Nutzer eventuell ungewohnt wirkte.

Ein weiteres interessantes Element des Sord M5 ist seine vielseitige Namensgebung: Das gleiche Grundgerät wurde unter verschiedenen Marken vertrieben, etwa als Takara „Game PC“. Dies zeigt auf, wie Hersteller und Lizenznehmer versuchten, den Markt zu bedienen und sich mit unterschiedlichen Positionierungen und Designs zu etablieren. Dennoch blieben die technischen Spezifikationen und das Kernmodell nahezu identisch, was viele Nachbauten und Klonprojekte erleichterte. Für echte Retro-Enthusiasten ist der Sord M5 auch heute noch eine Herausforderung und eine interessante Projektbasis. Zum einen ist die Original-Hardware insbesondere wegen besagter proprietärer Gate-Array-Chips nur schwer zu bekommen.

Zum anderen lassen sich durch die offene Dokumentation etlicher Komponenten und der Einblick ins System eigene Erweiterungen entwickeln, beispielsweise moderne Klone für das Gate-Array oder neue ROM-Cartridges, die die Möglichkeiten des Systems erweitern. Ein zentrales Projekt in der Community ist das Nachbauen von Sord-M5-Cartridges, da das Gerät ohne eingesetzte Cartridge nicht startet. Die Cartridges übernehmen nicht nur die Rollend es Softwareträgers, sondern sind auch Teil der Stromversorgungssicherung. Die Pinbelegung des Cartridge-Slots ist teilweise dokumentiert, doch es existieren weiterhin Unklarheiten, die durch praktische Versuche und Nachbauversuche geklärt werden müssen. Die größte Herausforderung liegt im korrekten Timing und der Adressdekodierung, die Teil des proprietären Designs ist und vom GA015 Gate-Array orchestriert wird.

Dennoch gelang es bereits, einfache BASIC-Roms (wie BASIC-I) in funktionierende Cartridges zu übertragen, was ein großer Erfolg für die Retro-Gemeinschaft ist. Die Softwareauswahl für den Sord M5 ist heute vergleichsweise klein, aber dennoch bedeutend, insbesondere die verschiedenen Versionen des BASIC-Interpreters, die auf Cartridges angeboten wurden. BASIC-I bildet das Basis-System, mit einer Speichergröße von etwa 8 Kilobyte, während spätere BASIC-G Versionen eine erweiterte Funktionalität boten. Darüber hinaus existieren einige Spiele, die den M5 trotz der begrenzten Hardware gut nutzen und oft mit ansprechender Grafik und Sound aufwarten. Die Video- und Audioausgabe des M5 ist zwar funktionell, entspricht aber nicht ganz den heute üblichen Standards.

Berüchtigt ist das System für das sogenannte TMS99x8-Overscan-Problem, bei dem Teile des linken Bildschirms abgeschnitten werden. Das Bild wirkt dadurch nicht komplett, und die Anzeige muss je nach Fernseher oder Monitor justiert werden. Die Audioausgabe basiert auf dem SN76489-Chip, der typische Sounds und Musik möglich macht, die den Charme der 80er widerspiegeln und auf modernen Retro-Partys oder Emulatoren Nostalgie wecken. Einige User berichten von Problemen mit externen Anschlüssen wie dem Composite-Video-Ausgang, der bei manchen Geräten durch improvisierte Reparaturen ersetzt wurde. Originalteile wie spezielle Hosiden-Anschlüsse sind oft vergriffen und schwer zu bekommen, was die Reparatur und Erhaltung erschwert.

Für technischen Bastler stellen diese Herausforderungen eine spannende Möglichkeit dar, sich mit der Hardware eingehend zu beschäftigen und eigene Lösungen zu finden. Für Liebhaber bleibt auch die Frage spannend, inwieweit sich der Sord M5 für moderne Anwendungen adaptieren lässt. Projekte wie der Nachbau des Gate-Arrays als FPGA-Implementierung oder die Entwicklung neuer Ein-/Ausgabemodule stehen noch aus, könnten aber die Nutzungsmöglichkeiten der Maschine erheblich erweitern. Auch ist der Bau von Floppy-Disk-Systemen im Bereich des Möglichen, um den M5 an dem damals wichtigen Medium anschließen zu können. In der Summe bietet der Sord M5 eine faszinierende Mischung aus technischer Innovation und eigenwilligem Design, das weit entfernt von den üblichen Computermarken ist.

Für Retro-Interessierte bedeutet der Umgang mit dem M5 nicht nur Spaß an der Technik, sondern auch das Wiederentdecken einer vergessenen Computerwelt, die japanische Ingenieurskunst und Kreativität in den Vordergrund stellt. Wer Lust hat, sich mit Retro-Computern zu beschäftigen, sollte dem Sord M5 durchaus eine Chance geben. Die Maschine steht emotional und technisch für eine spannende Ära, in der neue, kleine Unternehmen mit mutigen Ideen gegen die Großen antraten und heute noch mit Charme und Originalität überzeugen. Die Arbeit an Klonen, Cartridges und Hardwarereparaturen macht nicht nur großen Spaß, sondern leistet auch einen Beitrag zur Bewahrung des kulturellen Erbes der Computerindustrie. So zeigt der Sord M5 exemplarisch, wie die Faszination für alte Computer tiefer geht als reine Nostalgie – sie lädt dazu ein, zu entdecken, zu lernen und selbst aktiv zu werden.

Ein mitreißendes Abenteuer für alle Technikinteressierten, Sammler und Retro-Aktivisten.