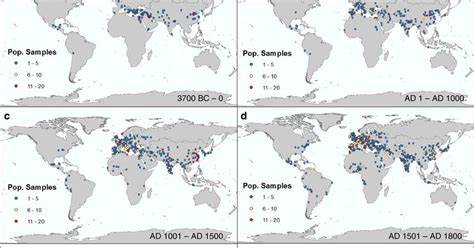

Die Geschichte der Urbanisierung erstreckt sich über Jahrtausende und prägt seit Anbeginn der Zivilisation das menschliche Zusammenleben, die Umwelt und die kulturelle Entwicklung. Die räumliche Darstellung von über 6000 Jahren urbanen Wachstums von etwa 3700 v. Chr. bis 2000 n. Chr.

bietet nicht nur einen einzigartigen Einblick in die Verteilung und Größe von Städten weltweit, sondern ermöglicht auch ein tieferes Verständnis dafür, wie Städte sowohl von geografischen als auch von sozialen Faktoren beeinflusst wurden. Dieses umfassende Bild vermittelt Einsichten, die weit über isolierte historische Betrachtungen hinausgehen und eine Grundlage für zeitgemäße städtische Planung und nachhaltige Entwicklung liefern können. Die Notwendigkeit, historische Daten über städtische Bevölkerungen räumlich zu erfassen, ergibt sich aus der Tatsache, dass moderne Gesellschaften stark urbanisiert sind – mit mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung, die in Städten lebt. Das Verständnis vergangener Urbanisierungsmuster hilft dabei, die Dynamiken zu erkennen, die zu heutigen Stadtlandschaften geführt haben, und ermöglicht Prognosen über künftige Entwicklungen. Bislang fehlte allerdings eine globale, räumlich explizite und über einen langen Zeitraum reichende Datengrundlage, die historische Städte und ihre Bevölkerungszahlen systematisch kartografiert.

Diese Lücke wurde durch das Zusammenführen und die Digitalisierung genannter historischer Datensätze erfolgreich geschlossen. Die wichtigsten Quellen dafür stammen von Tertius Chandler, dessen Werk „Four Thousand Years of Urban Growth“ umfassende Bevölkerungszahlen historischer Städte umfasst, und George Modelski, der mit „World Cities: -3000 to 2000“ den Fokus auf frühgeschichtliche Städte und deren demografische Entwicklungen legte. Beide Werke vereinen eine Vielzahl von Quellen – von antiken Steuerunterlagen und Reiseberichten bis hin zu archäologischen Funddaten – und bieten so einen vielschichtigen Einblick in die historische Stadtentwicklung. Durch Harmonisierung und Geokodierung konnten die durch Chandler und Modelski erfassten Daten darüber hinaus mit präzisen räumlichen Koordinaten versehen werden. Die Herausforderung, diese historischen Bevölkerungszahlen laufend zwischen unterschiedlichen Zeitepochen und Regionen zu verknüpfen, war enorm.

Denn die Hürden liegen nicht nur in der Qualität und Verfügbarkeit der historischen Daten, sondern ebenso in der geographischen Verortbarkeit der Städte im Wandel der Zeit. Stadtbezeichnungen, Grenzen und räumliche Ausdehnungen verändern sich, genauso wie die Definition dessen, was eine „Stadt“ überhaupt ausmacht. Auffällig ist, dass schon allein die unterschiedlichen Definitionen in verschiedenen Ländern und Kulturen – teils anhand günstiger geografischer Kriterien wie Fruchtbarkeit des Umlands, teils durch administrative Einteilungen – für Uneinheitlichkeit sorgten, was Datenauswertungen erschwerte. Dennoch ermöglicht die Datensammlung eine vergleichende Analyse städtischer Entwicklung über sechs Jahrtausende hinweg. Dabei wird deutlich, dass Städte historisch stets in räumlichen Knotenpunkten entstanden sind.

Besonders fruchtbare landwirtschaftliche Gebiete, die Nähe zu Gewässern oder Handelsrouten haben ihre Rolle bei der Entstehung und dem Wachstum von Städten maßgeblich beeinflusst. Die ältesten Siedlungen, etwa im Mesopotamien der Sumerer, belegen dies eindrucksvoll. Von dort aus nahm die Verbreitung städtischer Zentren ihren Lauf – über Europa, Asien bis hin zu Afrika und später Amerika. Die gesammelten Daten zeichnen nicht nur Umfang und Verteilung historischer Städte nach, sondern erlauben auch, die Verschiebungen im Fokus der Urbanisierung zu verfolgen. So zeigt die Berechnung des bevölkerungsgewichteten globalen Mittelpunkts der Städte, wie sich die urbanen Zentren über die Zeit geografisch verschoben haben.

Bekanntlich begann dieser Schwerpunkt in der Region Mesopotamiens, wanderte über Jahrtausende hinweg gen Westen und kehrte schließlich in den letzten 500 Jahren wieder ostwärts zurück. Ein weiteres Ergebnis der Datenauswertung ist die betonte Nichtlinearität von Urbanisierungsprozessen. Städte wuchsen nicht stetig und gleichmäßig, sondern ihre Entwicklung wurde durch eine Vielzahl von Faktoren wie Kriege, Naturkatastrophen, technologische Fortschritte oder sozioökonomische Veränderungen bedingt. Dies spiegelt sich auch darin wieder, dass manche Städte zu bestimmten Zeiten abnahmen oder sogar vollständig verschwanden, bevor an anderen Orten neue Zentren entstanden. Die räumliche Verteilung der Städte über den Globus zeigt zudem regionale Unterschiede auf.

Während Europa und Asien für einen Großteil der historischen Datenpunkte verantwortlich sind, sind viele Daten für Afrika, Südamerika oder Teile Nordamerikas in früheren Epochen weniger vorhanden. Dieser Umstand verweist auf historische Siedlungsschwerpunkte, aber auch auf methodische Grenzen durch geringere Verfügbarkeit schriftlicher und archäologischer Quellen. Die hohe Komplexität bei der Geokodierung der historischen Städte ist ein zentraler Punkt bei der Datenerstellung. Moderne Systeme wie GeoNames bieten zwar umfangreiche geografische Referenzen, sind jedoch für alte Ortsnamen und veränderte Städte nicht ideal geeignet. Aus diesem Grund mussten auch spezialisierte Datenbanken für antike Standorte und manuelle Überprüfungen zum Einsatz kommen.

Trotz des enormen Aufwandes konnte eine Treffergenauigkeit von rund 90 Prozent erzielt werden, was für historische, global zusammengetragene Daten einen exzellenten Wert darstellt. Die Daten sind kompatibel mit modernen Analysesystemen und eignen sich sowohl für geografische Informationssysteme (GIS) als auch für statistische Software. Dies ermöglicht Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen – von der Geschichte und Archäologie über Umweltwissenschaften bis zum Städtebau – vielfältige Anwendungen. Zum Beispiel können historische Urbanisierungszyklen untersucht, urbane Wachstumsgrenzen in unterschiedlichen Regionen analysiert oder die Verbindung zwischen städtischer Entwicklung und landwirtschaftlicher Produktivität getestet werden. Obwohl dieses historische Städtedaten-Set einen wichtigen Schritt zur Erforschung globaler Urbanisierungstrends darstellt, ist es wichtig, seine Grenzen zu beachten.

Die Daten sind nicht vollständig und in der Zeit und im Raum ungleich verteilt. Viele Jahrhunderte und Regionen sind unterrepräsentiert, sodass die Datenauswertung immer im Kontext dieser Einschränkungen erfolgen sollte. Außerdem spiegeln die Werte Schätzungen wider, die – obwohl sorgfältig und fundiert – mit Unsicherheiten verbunden sind. Dennoch trägt das Projekt wesentlich dazu bei, Wissen über Städtewachstum und Urbanisierung nicht nur als ein modernes Phänomen, sondern als historischen Prozess über Jahrtausende hinweg zu verstehen. Es ist damit eine wertvolle Ressource, um gegenwärtige Urbanisierungsprozesse besser einordnen und künftige Herausforderungen – wie nachhaltige Stadtentwicklung oder urbane Umweltbelastungen – fundierter angehen zu können.

Zusammenfassend zeigt die räumliche Rekonstruktion von 6000 Jahren globaler Urbanisierung, wie eng Stadtentwicklung mit geographischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen verknüpft ist. Die Vergegenwärtigung der Vielfalt und Evolution urbaner Zentren über Zeit erlaubt ein tieferes Verständnis für die Rolle der Städte als zentrale Orte menschlicher Gesellschaften und deren Einfluss auf ökologische Systeme. Zugleich liefert sie wichtige Grundlagen für weiterführende Studien und einen interdisziplinären Diskurs zur Zukunft von Städten in einer zunehmend urbanisierten Welt.