Die Wahl eines neuen Papstes ist eines der bedeutendsten Ereignisse in der katholischen Kirche und zieht weltweites Interesse auf sich. Vor wenigen Jahren nutzten immer mehr Menschen digitale Prognosemärkte, um Vorhersagen zu treffen und zu handeln. Einer der bekanntesten Plattformen in diesem Bereich ist Polymarket, ein Marktplatz für Wetten auf zukünftige Ereignisse. Die Plattform wurde als zuverlässiges Instrument angesehen, um kollektive Intelligenz zu bündeln und Wahlergebnisse oder wichtige politische Entscheidungen mit hoher Präzision vorherzusagen. Dennoch überraschte das Ergebnis der jüngsten Papstwahl viele, vor allem, weil Polymarket die Mehrheitsentscheidung in seinen Prognosen deutlich verfehlte.

Warum versagte Polymarket bei diesem so wichtigen Ereignis, und welche Erkenntnisse lassen sich daraus gewinnen?\n\nZunächst einmal ist es entscheidend, das Funktionsprinzip von Polymarket zu verstehen. Die Plattform arbeitet als Prognosemarkt, auf dem Nutzer auf verschiedene Ereignisse wetten können. Je mehr Geld in eine bestimmte Prognose fließt, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, dass dieses Ereignis eintritt. Im Idealfall erzielen diese Märkte sehr präzise Vorhersagen, da viele Teilnehmer mit unterschiedlichstem Wissen und Einschätzungen beitragen. Polymarket konnte in der Vergangenheit mehrfach Erfolge vorweisen, etwa bei politischen Wahlen oder anderen globalen Ereignissen.

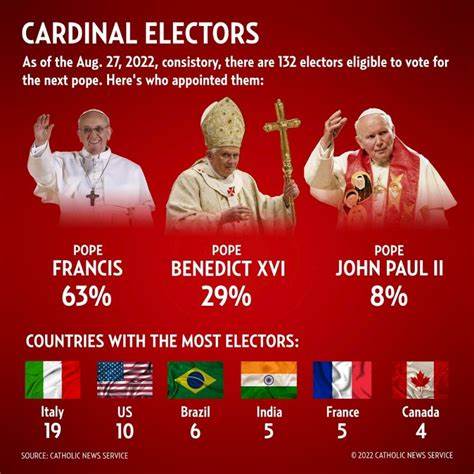

Doch der Papstkonklave stellt eine außergewöhnliche Herausforderung dar.\n\nDie Wahlen zum Papst unterscheiden sich grundlegend von anderen politischen Prozessen, da die Entscheidungsfindung sehr geheim und intern ist. Während politische Wahlen transparent und öffentlich sind, findet der Konklave unter strenger Geheimhaltung statt. Die Anzahl der Wähler (Kardinäle) ist begrenzt, und die Faktoren, die ihre Entscheidungen beeinflussen, sind weitgehend unbekannt. Zudem spielen subjektive Einschätzungen, persönliche Überzeugungen und das Spannungsfeld der innerkirchlichen Politik eine große Rolle.

Diese Komplexität macht es schwierig, verlässliche Informationen für Prognosemärkte zu sammeln. Polymarkets Teilnehmer waren daher gezwungen, auf wenig transparente Daten zu setzen, was die Genauigkeit der Vorhersage beeinträchtigte.\n\nEin weiterer wesentlicher Punkt ist die Informationsasymmetrie. Prognosemärkte funktionieren am besten, wenn genügend Informationen öffentlich verfügbar sind und viele Marktteilnehmer Zugang zu diesen haben. In Bezug auf die Papstwahl jedoch ist ein Großteil der relevanten Informationen entweder nicht zugänglich oder höchst spekulativ.

Gerüchte, Medienberichte und Expertenmeinungen bilden zwar eine Grundlage, sind aber oft widersprüchlich und verlässlichkeitsarm. Folglich wurde bei Polymarket hauptsächlich auf öffentlich kursierende Annahmen gesetzt, die sich später als falsch herausstellten. Die Märkte generierten dadurch eine verzerrte Vorhersage.\n\nDie emotionale Komponente darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. Die Wahl des Papstes ist für viele Menschen ein zutiefst bedeutsames Ereignis, das mit starken Erwartungen und Hoffnungen verbunden ist.

Dies führt mitunter zu Bias und Fehleinschätzungen seitens der Marktteilnehmer. Gerade in sensiblen Kontexten können kollektive Emotionen die rationalen Bewertungen überlagern und das Prognoseverhalten verzerren. Die Marktpreise spiegeln damit nicht immer die objektive Eintrittswahrscheinlichkeit wider, sondern oft auch den Wunsch oder die Befürchtung der Nutzer.\n\nEs gilt außerdem zu erwähnen, dass die Teilnehmer bei Polymarket nicht ausschließlich Experten mit tiefem Verständnis der vatikanischen Politik sind. Vielmehr handelt es sich um Privatanleger, Analysten und Interessierte mit unterschiedlichstem Hintergrund.

Ohne fundierte Einblicke und exklusive Informationen ist es jedoch schwer, die komplexen Dynamiken eines solchen Ereignisses zuverlässig abzubilden. Die eingeschränkte Professionalität der Teilnehmer beeinflusst folglich die Qualität der Prognosen.\n\nIm Vergleich dazu haben traditionelle journalistische und kircheninterne Quellen oftmals Zugang zu besseren Informationsquellen. Kircheninsider, Vatikan-Korrespondenten und erfahrene Beobachter verfügen über Hintergrundwissen, das private Marktplätze nicht reproduzieren können. Das erklärt, warum manchmal Expertenmeinungen näher an der Realität liegen als die automatisierten Aggregationen von Online-Prognosemärkten.

\n\nDennoch sollte das Scheitern von Polymarket nicht als generelle Unzulänglichkeit von Prognosemärkten interpretiert werden. Vielmehr zeigt es die Grenzen dieser Instrumente in extrem geschlossenen und informationsarmen Szenarien auf. Wo Transparenz fehlt und Geheimhaltung dominiert, geraten selbst die besten Algorithmen und Märkte an ihre Grenzen. Für viele andere Einsatzfelder bleiben Prognosemärkte jedoch wertvolle Werkzeuge zur Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten.\n\nZukünftige Entwicklungen könnten die Prognosesituation verbessern.

Beispielsweise könnten spezialisierte Expertennetzwerke innerhalb von solchen Plattformen dazu beitragen, qualitativ hochwertigere Informationen bereitzustellen. Ebenso könnten Kooperationen mit journalistischen Institutionen oder die Nutzung fortschrittlicher Analysetechniken, etwa der Künstlichen Intelligenz, helfen, Informationslücken zu schließen. Ein besseres Verständnis der menschlichen Entscheidungsprozesse in geschlossenen Systemen ist ebenso entscheidend, um Verzerrungen zu minimieren.\n\nAbschließend lässt sich festhalten, dass Polymarket trotz des Misserfolgs bei der Papstwahl wertvolle Erkenntnisse geliefert hat. Es unterstreicht die Bedeutung von Informationsverfügbarkeit, Marktteilnehmerqualität und emotionalen Einflüssen für genaue Vorhersagen.