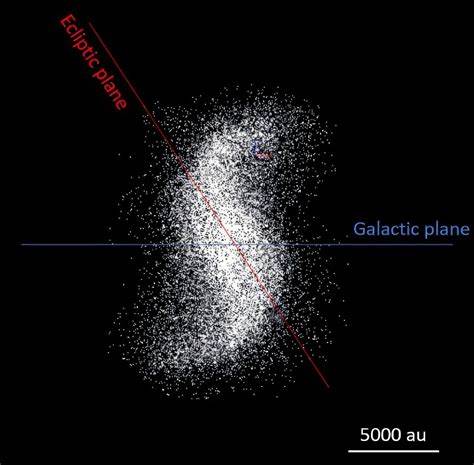

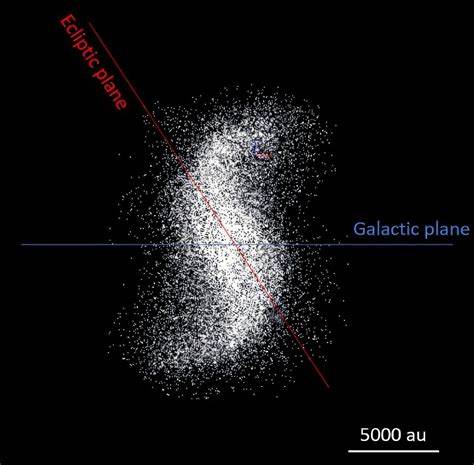

Die Entdeckung einer spiralförmigen Struktur in der Inneren Oortschen Wolke eröffnet eine völlig neue Perspektive auf die äußeren Regionen unseres Sonnensystems. Die Oortsche Wolke, eine hypothetische, kugelförmige Ansammlung von Milliarden von eisigen Körpern und Kometen, gilt seit Langem als Ursprung zahlreicher langperiodischer Kometen, welche hin und wieder in das innere Sonnensystem eindringen. In den letzten Jahren haben Astronomen und Astrophysiker tiefgreifende Fortschritte in der Erforschung dieser fernen Bereiche erzielt, wobei die Erkennung einer spiralförmigen Struktur als revolutionärer Schritt betrachtet wird. Diese Entdeckung wirft spannende Fragen über die Entstehung, Dynamik und äußerste Grenze unseres Sonnensystems auf. Die Oortsche Wolke selbst befindet sich weit jenseits der Planetenbahn und erstreckt sich in einem Radius von bis zu 100.

000 astronomischen Einheiten (AE) vom Sonnensystem aus. Die Wolke wird üblicherweise in einen inneren und einen äußeren Teil unterteilt, wobei der innere Bereich, oft als Hills-Wolke bezeichnet, näher an der Sonne liegt. Hier scheint die Spiralstruktur vor allem durch gravitative Wechselwirkungen verursacht zu werden, welche die verschiedenen Objekte in der Wolke in eine komplexe, repetitiv angeordnete Formation zwingen. Diese spiralförmige Anordnung steht im Gegensatz zur bisherigen Vorstellung, dass die Oortsche Wolke eher zufällig und diffus verteilt sei. Ursachen für diese Spiralstruktur könnten vielfältig sein.

Einer Theorie nach könnten nahe Vorbeifluger von Sternen, die in der Vergangenheit das Sonnensystem passierten, gravitative Kräfte ausgeübt haben, welche die Verteilung der Objekte in der Hills-Wolke veränderten und eine spiralige Musterung erzeugten. Außerdem spielen die Gravitationskräfte der Galaxie selbst eine Rolle, da sie durch Gezeitenwirkungen auf die Oortsche Wolke einwirken und unterschiedliche Anordnungen begünstigen. Diese dynamischen Prozesse sorgen dafür, dass die bislang als statisch angesehene Wolke eine lebendige, sich ständig wandelnde Struktur darstellt. Die Entdeckung der Spiralstruktur wurde möglich dank moderner technologischer Errungenschaften wie leistungsstarker Teleskope, fortgeschrittener Computersimulationen und der Analyse von Kometenbahnen. Speziell die Beobachtungen von langperiodischen Kometen bieten wichtige Hinweise auf die zugrunde liegende Struktur der Oortschen Wolke.

Wenn diese Kometen scheinbar aus bestimmten bevorzugten Bereichen der Wolke stammen, deutet dies auf eine nicht gleichmäßige Verteilung hin. Parallel dazu helfen numerische Simulationen, die Entwicklung und Stabilität der Spiralarmen im Laufe von Millionen Jahren zu modellieren. So können Wissenschaftler die komplexen gravitativen Wechselwirkungen besser verstehen und Hypothesen überprüfen. Die praktische Bedeutung dieser Erkenntnis liegt vor allem im besseren Verständnis der Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems. Die Oortsche Wolke gilt als Relikt der Entstehungszeit vor etwa 4,6 Milliarden Jahren, als die Sonne und die umliegenden Planeten gerade geformt wurden.

Einblicke in die Struktur der Wolke ermöglichen Rückschlüsse auf die Dynamik damals ablaufender Prozesse und darauf, wie externe Einflüsse die Entwicklung des Sonnensystems prägten. Zudem können so zukünftige Kometenflugbahnen besser vorhergesagt werden, was für den Schutz der Erde vor potenziell gefährlichen Objekten von Relevanz ist. Darüber hinaus weckt die Spiralstruktur in der Inneren Oortschen Wolke auch neues Interesse an der Erforschung interstellaren Materials und seiner Wechselwirkung mit unserem Sonnensystem. Denn sie könnte Hinweise darauf liefern, wie galaktische Umwelteinflüsse und nahe Vorbeiflüge von anderen Sternen nicht nur die Wolke, sondern möglicherweise auch das innere Sonnensystem beeinflussen. Dieses Zusammenspiel zwischen lokalen und galaktischen Kräften ist von großer Bedeutung, um die langfristige Stabilität unseres Heimatsterns und seiner Begleiter zu verstehen.

Die Suche nach weiteren Beweisen für diese Spiralmuster wird durch zukünftige Missionspläne und technologische Entwicklungen unterstützt. Raumsonden, die in den kommenden Jahrzehnten weiter in die äußeren Regionen unseres Systems vordringen, könnten direkte Daten sammeln, die dieses Modell bestätigen oder widerlegen. Parallel dazu stellen immer präzisere Beobachtungen über bodengebundene und Weltraumteleskope weitere wichtige Informationsquellen dar. Neben den wissenschaftlichen Implikationen weckt die Vorstellung einer spiraligen Oortschen Wolke auch öffentliche Faszination und regt kreative Vorstellungen über die Faszination und Komplexität unseres Kosmos an. Sie zeigt, dass unser Universum vor überraschenden Strukturen und Mustern nur so strotzt, welche selbst in den entlegensten Regionen darauf warten, entdeckt und verstanden zu werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur in der Inneren Oortschen Wolke ein bedeutender Fortschritt in der Himmelsforschung darstellt. Sie öffnet nicht nur neue Türen zum Verständnis der dynamischen Prozesse am Rande unseres Sonnensystems, sondern ruft auch dazu auf, mit Neugierde und Innovation weiter in das unbekannte Territorium unseres Weltraumumfeldes vorzustoßen. Die kommenden Jahre versprechen spannende Erkenntnisse, welche das Bild des Sonnensystems und seiner Entstehungsgeschichte nachhaltig prägen könnten.