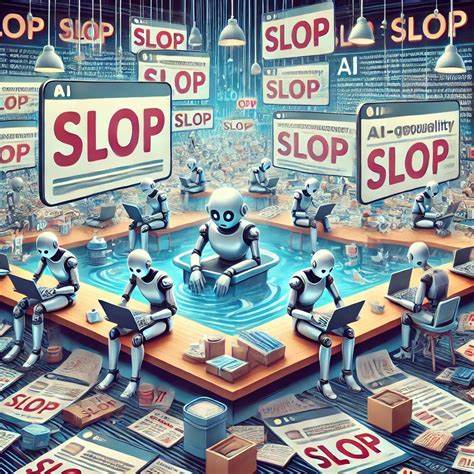

Die Gaming-Community gilt seit jeher als offen für Innovationen und technologische Neuerungen. Doch als Web3 und NFTs in den letzten Jahren Einzug in die Welt der digitalen Spiele gehalten haben, schlug die Stimmung vieler traditioneller Gamer um. Statt Begeisterung herrschte oft Skepsis und teils offene Ablehnung. Diese ablehnende Haltung gegenüber Web3-Technologien erklärt sich durch eine Vielzahl von Faktoren, die weit über reine Technik hinausgehen und tief in kulturellen Erwartungen, sozialem Spielverhalten und grundsätzlichen Wertvorstellungen verwurzelt sind. Der Begriff Web3 beschreibt eine Vision des Internets, die auf Dezentralisierung beruht und Blockchain-Technologien nutzt.

Nutzer sollen Kontrolle und Eigentum über digitale Vermögenswerte zurückerlangen und beispielsweise über Non-Fungible Tokens (NFTs) Besitz an einzigartigen digitalen Gütern erhalten können. Im Gaming-Bereich verspricht Web3, dass Spieler ihre In-Game-Gegenstände wirklich besitzen, mit ihnen handeln oder sogar Geld verdienen können. Die Idee ist, die Macht der Publisher und Plattformen zu verringern und Spielökonomien zu demokratisieren. Trotz der verheißungsvollen Aussichten erwacht bei vielen Gamern das Gefühl, dass hier eine Grenze überschritten wird – nämlich zwischen Spiel als Freizeitvergnügen und Spiel als Finanzmarkt. Für viele langjährige Spieler ist Gaming in erster Linie ein Mittel zur Unterhaltung, zum Abschalten und zum gemeinsamen Erleben von Geschichten und Herausforderungen.

Die plötzliche Kommerzialisierung mancher Spielelemente durch NFT-basierte Modelle wird als störend empfunden und führt zu dem Eindruck, dass Spaß und kreative Spielerfahrungen dem Geldverdienen untergeordnet werden. Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist die Angst vor sogenannten Pay-to-Win-Mechaniken. Die Gaming-Branche hat eine Geschichte voller kontroverser Monetarisierungsmethoden, die häufig Spieler enttäuschten. Mikrotransaktionen, Lootboxen und andere Bezahlmodelle, die den Fortschritt oder den Erfolg im Spiel an Ausgaben koppeln, haben bei vielen Spielenden für Verbitterung gesorgt. Die Sorge besteht, dass NFTs neue Möglichkeiten eröffnen könnten, um Spieler stärker zu entgeltlichen Investitionen zu drängen.

Dies könnte das Gleichgewicht zwischen Fairness und Wettbewerbsspielfähigkeit empfindlich stören. Eine weitere Dimension der Ablehnung betrifft ökologische Bedenken. Besonders in der Anfangszeit des Blockchain-Booms war das Bewusstsein dafür groß, dass manche Verfahren, wie das Proof-of-Work-Konsensverfahren, enorme Mengen an Energie verbrauchen. Dies steht im Gegensatz zum zunehmenden Umweltbewusstsein, das auch die Gaming-Community – nicht zuletzt jüngere Spielerinnen und Spieler – prägt. Trotz der Entwicklung energieeffizienterer Blockchain-Technologien haftet NFTs ein Negativimage bezüglich Nachhaltigkeit an, das schwer abzubauen ist.

Diese emotionalen und rationalen Kritikpunkte spiegeln einen kulturellen Graben wider. Während Web3-Befürworter oft aus technologieaffinen, jüngeren und erlebnisorientierten Milieus stammen, sind traditionelle Gamer häufig in Communities verwurzelt, für die narrative Tiefe, Spielbalance und qualitatives Gameplay zentrale Werte darstellen. Der Offene Dialog zwischen diesen Gruppen ist oft von Missverständnissen und Vorurteilen geprägt. Web3 wird von vielen als technischer Hype oder gar als Bedrohung der klassischen Spielkultur wahrgenommen. Zugleich zeigt die Branche, dass Widerstand nicht zwangsläufig Ausschluss bedeutet.

Einige Entwicklerteams verabschieden sich nach kritischer Community-Rückmeldung von ihren geplanten NFT-Implementierungen, was den Einfluss der Spielerschaft unterstreicht. Andere wiederum experimentieren mit Web3 und NFTs von Grund auf, indem sie Spiele entwerfen, in denen der Einsatz solcher Technologien organisch in das Spielsystem eingebettet ist. Dadurch sollen die negativen Assoziationen zu reiner Monetarisierung vermieden und stattdessen ein echtes Mehr an Spielwert und Spielerautonomie geschaffen werden. Bestimmte Anwendungsfälle von NFTs im Gaming besitzen durchaus Potenzial. Die tatsächliche digitale Eigentümerschaft ermöglicht zum Beispiel den unkomplizierten Transfer von Gegenständen zwischen verschiedenen Spielen oder Plattformen – eine Form der Interoperabilität, die bisher kaum verwirklicht wurde.

Limited Editions und Sammlerstücke gewinnen darüber hinaus eine neue Dimension der Authentizität und Seltenheit, die für Fans und Sammler attraktiver sein können als herkömmliche digitale Assets. Darüber hinaus können dezentral organisierte Spielgemeinschaften, sogenannte Decentralized Autonomous Organizations (DAOs), neue Formen der Mitbestimmung und Transparenz im Entwicklungsprozess fördern. Die aktive Einbindung der Spielerschaft in wirtschaftliche und kreative Entscheidungen kann zu einer höheren Spielerzufriedenheit führen und den Gemeinschaftssinn stärken. Trotzdem ist klar, dass für eine größere Akzeptanz von NFTs und Web3 in der Gaming-Welt einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Vertrauen aufzubauen ist essenziell.

Dies gelingt ausschließlich durch transparente Kommunikation und transparente Gestaltung der Systeme. Spieler müssen genau verstehen, wie NFTs funktionieren, welchen Nutzen sie haben und welche Risiken bestehen – und das auf einfache und verständliche Weise. Das Prinzip der freiwilligen Integration spielt ebenfalls eine große Rolle. Spielende dürfen nicht gezwungen werden, an Blockchain-Elementen teilzunehmen oder Nachteile zu erleiden, wenn sie es ablehnen. Eine optionale und gut durchdachte Einbindung erlaubt es unterschiedlichen Zielgruppen, das zu wählen, was ihren Bedürfnissen und Vorstellungen entspricht.

Neben sozialer Vertrauensbildung muss die Branche weiterhin an nachhaltigen, umweltschonenden Technologien arbeiten. Der Einsatz energieeffizienter Blockchains kann helfen, die Kritikpunkte rund um den ökologischen Fußabdruck zu entkräften und das öffentliche Bild positiver zu gestalten. Die Zukunft des Spiels könnte eine hybride Landschaft sein, in der klassisches Gaming und Web3-Angebote nebeneinander koexistieren. So sprechen unterschiedliche Angebote nutzenorientierte und kulturell variierende Ansprüche an. Die Herausforderung liegt darin, mit Offenheit und Respekt auf die unterschiedlichen Erwartungen einzugehen und Innovationen so zu gestalten, dass der Spielspaß und die Integrität der Spielwelt nicht verwässert werden.

Eine Plattform wie 777 versucht genau das: Blockchain-Technologie und fesselndes Gameplay zu verbinden, ohne den Spieler in erster Linie als Konsumenten einer Finanzstruktur zu sehen. Diese Ansätze zeigen, dass es Wege gibt, Web3 sinnvoll in die Gaming-Welt zu integrieren – wenn man Geduld mitbringt, auf die Bedürfnisse der Community hört und Innovation mit Verantwortung kombiniert. Abschließend lässt sich sagen, dass der Widerstand gegen NFTs und Web3 in der traditionellen Gaming-Szene nicht nur technologische Innovationen abzulehnen bedeutet, sondern eine tiefere Sorge um das Wesen und die Identität von Spielen widerspiegelt. Die Zukunft des digitalen Entertainments wird stark davon abhängen, wie alle Beteiligten – Entwickler, Spieler und Technologen – einen gemeinsamen Nenner finden, um den Wert von Spielen zu erhalten und gleichzeitig neue Möglichkeiten zu nutzen. Die Diskussion um NFTs und Web3 ist somit kein vorübergehender Hype, sondern ein entscheidender Moment für die Evolution der Gaming-Kultur und -Industrie.

Mit dem richtigen Maß an Sorgfalt, Offenheit und Verständnis kann die Gaming-Welt von den Chancen der Blockchain-Technologien profitieren, ohne dabei das zu verlieren, was sie seit Jahrzehnten ausmacht: Spaß, Herausforderung und Gemeinschaft.