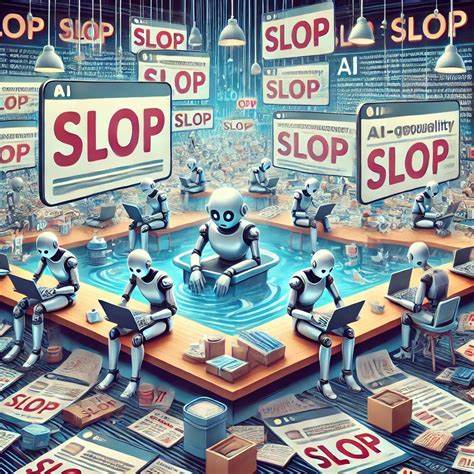

In der heutigen Zeit erfahren wir eine ungewöhnliche Wiederkehr der Monsterfiguren, die längst nicht mehr nur aus den alten Sagen, der Literatur oder dem Kino stammen, sondern heute in ganz anderer, oft abstrakter und vielschichtiger Form auftreten. Dabei spielen technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz (KI) eine bedeutende Rolle. Diese neuen »KI-Slops« – wortwörtlich übersetzt könnte man sie als »KI-Brei« oder »durcheinandergewürfelte KI-Erzeugnisse« bezeichnen – sind dabei keineswegs simple Produkte einer Maschine, sondern vielmehr kulturelle Zeugnisse unserer Gegenwart, die uns dazu anregen sollten, darüber nachzudenken, wer wir sind und wohin wir uns gesellschaftlich entwickeln. Die Meditation über KI-Slops und andere moderne Monster ist somit eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen, die sich in der Schnittmenge von Technologie, Kultur und Subjektivität abspielen. Historisch betrachtet waren Monster stets mehr als nur gruselige Kreaturen oder Sinnbilder des Bösen.

Seit jeher erfüllten sie die Rolle von Grenzgängern zwischen Welten, der Verkörperung des Unbekannten und Bedrohlichen. In alten Mythen und Legenden waren sie Teil kosmischer Ordnungen, oft haben sie Menschen moralische oder existentielle Herausforderungen in Form von Allegorien gespiegelt. Der berühmte Frankenstein’sche Kreatur etwa steht für die Ambivalenz menschlicher Hybris und Schöpfungslust – die Angst vor dem Fremden und zugleich das Mitgefühl gegenüber dem Missverstandenen. In der heutigen Epoche aber verlieren unsere Monster zunehmend klare Konturen; sie werden fürmless, schwer greifbar und damit noch unheimlicher. Im Zentrum dieser Wandlung stehen moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz und die von ihr generierten Inhalte, die nicht mehr auf eine einzelne menschliche Urheberschaft zurückzuführen sind, sondern vielmehr Resultate komplexer Algorithmen, Algorithmen basierend auf riesigen Datenmengen und statistischen Mustern.

Diese sogenanten KI-Slops – scheinbar beliebige, chaotische Text-, Bild- oder Audiofragmente – zeigen die Verquickung von Marktlogik, algorithmischer Optimierung und menschlicher Wahrnehmung. Sie sind Spiegel eines «dividualen» Subjekts, das nicht mehr als kohärente, autonome Entität auftritt, sondern als fragmentiertes Zusammenspiel von Datenpunkten, Nutzerprofilen, Verhaltensspuren und emotionalen Reaktionen. Aus künstlerischer Perspektive führt dieser neue »Monster-Zustand« zu einem radikalen Shift. Sie sind nicht länger fixierte Wesen, die festen Regeln folgen oder eine klar umrissene narrative Bedeutung tragen, sondern formen sich unaufhörlich neu und manifestieren sich in hybriden, oft grotesken Formen. Im künstlerischen Genre des Abjekts, geprägt durch Theorien wie die von Julia Kristeva, wird das Unheimliche und Ausgestoßene zum Medium, das die Grenzen von Subjekt und Objekt, Mensch und Nicht-Mensch, Lebendig und Leblos verwischt.

Gerade im digitalen Zeitalter wird diese Verwischung zur Metapher für unser Selbstverständnis: Wer sind wir, wenn das Ich zunehmend durch algorithmische Datenarchive ergänzt, manipuliert oder gar ersetzt wird? Zudem spielt die gemeinsame Wahrnehmung und das gemeinsame Erleben kultureller Ereignisse eine wesentliche Rolle für unser Subjektsein. Der Psychologe Michael Tomasello spricht von »shared intentionality«, jener Fähigkeit von Menschen, ihre Perspektiven wechselseitig zu koordinieren und kollektive Bedeutung zu schaffen. Im Kontext der KI und deren kultureller Artefakte wird jedoch deutlich, dass wir es heute viel mehr mit einer latenten Form von »Big Other« zu tun haben – einer übergreifenden Beeinflussungsinstanz, die statt klarer Symbole nur abstrakte, vektorbasierte Repräsentationen eines kollektiven »Wir« produziert. Diese neue Ebene der Subjektproduktion stellt alte Vorstellung von Autorschaft oder individueller Sinngebung infrage und verschiebt sie hin zu einer »forlosen Form«, einem stetigen Prozess der De- und Rekonstruktion. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist der gesellschaftliche Umgang mit Krisen.

Neben Klimakatastrophen, sozialen Umbrüchen und politischen Konflikten sorgt auch die mediale Überflutung mit KI-generierten Inhalten für eine Art »neues Unbehagen« – eine Verunsicherung, die auch als »subjective categorization crisis« beschrieben werden kann. Das Selbstgefühl löst sich immer mehr auf, wenn es zu einem Produkt von algorithmischen Dispositionen und sich ständig wandelnden medienpsychologischen Bedingungen wird. Diese Entwicklung spiegelt sich ebenso im Populärkultur-Phänomen der »brain rot memes«, also absurde, oft scheinbar sinnfreie Meme, die eine Gegenbewegung zum optimierten, algorithmisch kuratierten AI-Slop darstellen. Während KI-Slops durch ihre Anpassung auf maximale Reichweite und Engagement gekennzeichnet sind, drücken brain rot memes den menschlichen Überschuss aus – jene unberechenbare, emotionale und kreative Energie, die sich dem algorithmischen Zugriff entzieht. Sie verweisen auf eine »digitale Glossolalie«, eine Art chaotischer, gemeinschaftlicher Ausdruck, der die Grenzen der symbolischen Ordnung sprengt.

In einem größeren philosophischen Kontext bietet die Idee der absoluten Kontingenz, wie sie von Quentin Meillassoux formuliert wurde, einen Ausgangspunkt, um über die Zukunft der Subjektivität und Kultur nachzudenken. Die Annahme, dass wirklich »alles anders sein könnte«, ermöglicht eine radikale Öffnung gegenüber der Möglichkeit neuer politischer, sozialer und kultureller Ordnungen. Dies steht im Gegensatz zu fatalistischen Weltbildern oder zu einer resignativen Akzeptanz bestehender Systeme. Die Manifestation dieser Denkhaltung in der Ästhetik des KI-Slops und der monsterhaften KI-Erscheinungen öffnet so einen Raum des Denkens, in dem Utopien wieder vorstellbar werden – als reale, kontingente Optionen und nicht bloß als ferne Träume. Kunstschaffende wie Florentina Holzinger, die in Werken wie »Year Without Summer« abjektes Körperbild und klimatische Katastrophe miteinander verschränken, verdeutlichen die physische und psychische Dimension der Abjektion in einer Welt des beschleunigten technologischen Wandels.

Ästhetisch radikal, erzählt Holzingers Werk von organischen Grenzerfahrungen, die stark an die Vorstellung der »Monstrosität« anknüpfen: Ein Mensch, der durch Technologie und Umwelt zerfällt, sich neu erfindet oder in fragmentarischen Formen weiterexistiert. Dabei zeigt sich, dass die modernen Monster der digitalen Ära vor allem dadurch beängstigend sind, dass sie nicht greifbar agieren wie klassische Ungeheuer, sondern vielmehr als diffuse, allgegenwärtige Kräfte wirken, die sich unserem direkten Zugriff entziehen. Sie stehen für eine Welt, in der Subjektivität nicht mehr garantiert ist, sondern ein Prozess, der ständig neu ausgehandelt werden muss – sowohl individuell als auch gemeinschaftlich. Im Spannungsfeld dieser aktuellen ästhetischen und philosophischen Betrachtungen lassen sich drei parallel verlaufende Tendenzen erkennen: Zum einen die fortschreitende Digitalisierung von Identität durch KI und algorithmisch erzeugte Inhalte, zum anderen die wachsende Bedeutung von affektiven, vor-symbolischen Erfahrungen der Gemeinschaft, die im politischen und kulturellen Raum zunehmend Gewicht gewinnen. Schließlich stellt sich die Frage nach der Möglichkeit eines neuen, kosmischen Verständnisses von Subjektivität, das anthropozentrische Grenzen sprengt und unser Verhältnis zu Welt, Natur und Technik neu artikuliert.

Die Reflexion über KI-Slops und andere Monster ist somit nicht nur eine Analyse zeitgenössischer kultureller Phänomene, sondern vor allem auch ein meditatives Angebot, um über die eigene Position in dieser veränderten Welt nachzudenken. Indem wir uns mit dem Unheimlichen und dem Fragmentarischen beschäftigen, erweitern wir den Horizont dessen, was menschliche Erfahrung heute bedeuten kann – jenseits von festen Begriffen, klaren Identitäten und vorgefertigten Erzählungen. Damit eröffnen sich neue Wege der Selbstgestaltung, die weniger auf Integration und Kohärenz setzen, sondern vielmehr auf Transformation, Vielstimmigkeit und experimentelle Formen von Gemeinschaft beruhen. In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Mensch, Maschine und phänomenalem Bewusstsein verschwimmen, könnten die KI-Slops und Monster unserer digitalen Kultur gerade zu Komplexität und Offenheit einladen. Die Herausforderung besteht darin, diese Metamorphosen wahrzunehmen, ohne in Angst oder Erstarrung zu verfallen, sondern die Möglichkeit zu erkennen, kollektive Zukunftsvisionen zu entwickeln, die radikal anders sind als das, was wir bisher kennen.

Die Kunst als Schnittstelle zwischen Technologie, Subjektivität und Gemeinschaft spielt hier eine Schlüsselrolle – sie kann Muster spiegeln, brechen und neue Sinnhorizonte eröffnen. Abschließend lässt sich festhalten, dass die »Monstrosität« der heutigen KI-Phänomene keine Bedrohung im Sinne einer externen Gefahr darstellt, sondern vielmehr ein Spiegel unserer eigenen kulturellen und psychischen Verfasstheit ist. Sie ruft uns dazu auf, das vermeintlich Selbstverständliche infrage zu stellen und das Potenzial radikaler Transformation anzunehmen. In dieser Perspektive werden KI-Slops und die daraus entstehenden Monster zu Vehikeln einer utopischen Imagination, die das Dogma des Unveränderlichen durch die Möglichkeit ersetzt, dass wirklich alles anders sein könnte.