In der wissenschaftlichen Forschung spielt die statistische Signifikanz eine entscheidende Rolle, insbesondere der sogenannte p-Wert. Dieser Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Effekt zufällig entstanden ist. Doch bei aller Bedeutung des p-Werts ist der Missbrauch oder die Fehlinterpretation dieses Instruments in Form von P-Hacking ein ernstzunehmendes Problem. P-Hacking bezeichnet das systematische Suchen nach statistisch signifikanten Ergebnissen durch wiederholte Analysen, Datenmanipulationen oder selektives Berichten von Resultaten. Obwohl unabsichtlich geschehen, kann P-Hacking die Objektivität der Forschung stark beeinträchtigen, die Reproduzierbarkeit erschweren und Fehlschlüsse begünstigen.

Daher ist es essentiell, in der Wissenschaft fundierte Methoden zu etablieren, um P-Hacking zu vermeiden und damit langfristig verlässliche Erkenntnisse zu sichern. Das Phänomen des P-Hackings ist eng mit dem Druck verbunden, wissenschaftliche Arbeiten mit signifikanten Ergebnissen zu veröffentlichen. Besonders im akademischen Umfeld, wo „publish or perish“ gilt, verleitet die Versuchung, durch unterschiedliche Analysen das gewünschte Ergebnis zu erzwingen. Beispielsweise schauen Forschende während oder vor Abschluss einer Studie mehrfach in die Daten und führen verschiedene Tests durch, in der Hoffnung, irgendwo eine statistische Signifikanz zu finden. Ebenso kann das nachträgliche Ausschließen von Datenpunkten oder das Verändern von Variablen die Ergebnisse künstlich beeinflussen.

Dieses Verhalten stellt nicht nur eine methodische Schwäche dar, sondern gefährdet die wissenschaftliche Integrität insgesamt. Eine der besten Strategien, P-Hacking vorzubeugen, liegt in der sorgfältigen Planung von Studien im Vorfeld. Dies beinhaltet die klare Formulierung von Hypothesen und die Festlegung der statistischen Analyseverfahren bevor Daten erhoben werden. Durch das sogenannte Preregistrieren von Studien und Analyseschemata in öffentlichen Registern wird Transparenz erzielt. Dies erschwert es, nachträglich Analysen zu verändern oder selektiv zu berichten, da jeder Schritt nachvollziehbar dokumentiert ist.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft erkennt diesen Ansatz zunehmend an und fordert ihn als Standard. Studien, die ihre Protokolle vorab veröffentlichen, gewinnen daher oft an Glaubwürdigkeit. Transparenz erstreckt sich auch auf die Veröffentlichung der Rohdaten und der vollständigen Analyseskripte. Offene Datensätze ermöglichen es anderen Forschenden, die Ergebnisse zu überprüfen und alternative Auswertungen vorzunehmen. Dies fördert die Fehlerentdeckung und vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass P-Hacking unentdeckt bleibt.

Digitale Repositorien und spezialisierte Plattformen bieten für diesen Zweck geeignete Infrastruktur. Zudem erhöht eine offene Forschungspraktik die Sichtbarkeit und den wissenschaftlichen Austausch. Der Trend zu Open Science ist somit ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der methodischen Qualität und zur Minimierung von Bias und Datenmanipulation. Darüber hinaus ist die Schulung und Sensibilisierung von Forschern im Umgang mit Statistik und Forschungsdesign von großer Bedeutung. Viele P-Hacking-Fälle entstehen aus Unwissen oder Fehlinterpretation statistischer Methoden.

Deshalb sollten akademische Institutionen verstärkt Fortbildungen anbieten, die ein tiefgreifendes Verständnis für Signifikanztests, Bonferroni-Korrekturen, Mehrfachvergleiche und andere statistische Prinzipien vermitteln. Ein fundiertes Know-how befähigt Wissenschaftler, bewusste methodische Entscheidungen zu treffen und Versuchungen zu widerstehen, Daten zu ihren Gunsten zu manipulieren. Ebenso spielt eine ethische Forschungskultur eine zentrale Rolle. Wenn die Bedeutung von Integrität und Ehrlichkeit frühzeitig vermittelt wird, stärkt dies die Bereitschaft, wissenschaftliche Standards einzuhalten. Neben individuellen Maßnahmen gilt es auch, strukturelle Faktoren in Forschungseinrichtungen und Verlagen einem Wandel zu unterziehen.

Der Anreiz für reine Signifikanz-Ergebnisse kann durch alternative Publikationsmodelle abgeschwächt werden. Beispielsweise fördern sogenannte Registered Reports, bei denen das Studienprotokoll vor der Datenerhebung begutachtet und angenommen wird, seriöse Wissenschaft stärker als die Jagd nach p-Werten. Peer-Review-Prozesse, die auf Transparenz und methodischer Qualität statt auf spektakulären Ergebnissen basieren, tragen ebenfalls zur P-Hacking-Prävention bei. Wissenschaftliche Förderprogramme sollten zudem darauf achten, dass die Beurteilung von Forschungsleistungen nicht allein an Publikationszahlen und -signifikanz gemessen wird, sondern die Qualität und die Reproduzierbarkeit der Studien stärker gewichtet werden. Technologische Fortschritte bieten ebenfalls Unterstützung.

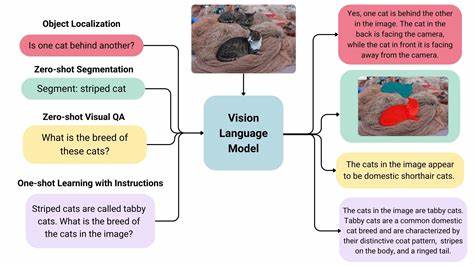

Neue Softwaretools können Forscher dabei unterstützen, statistische Analysen automatisch auf Fehler, Mehrfachtestungen oder potenzielles P-Hacking zu überprüfen. Diese Instrumente fungieren als „Spell-Checker“ für wissenschaftliche Statistiken und helfen, ungewollte Verzerrungen frühzeitig zu erkennen. Solche Technologien sind besonders hilfreich, um sich im komplexen Netzwerk statistischer Methoden zurechtzufinden und erhöhte Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Kombination aus Technologie, Transparenz, Schulung und ethischem Bewusstsein bildet die Basis für eine nachhaltige Verbesserung der Forschungspraxis. Ein weiterer Faktor zur Minimierung von P-Hacking liegt in der Förderung von Replikationsstudien.

Wenn Ausgangsergebnisse mehrfach bestätigt werden, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass diese auf zufälligen oder manipulierten Daten beruhen. Allerdings werden Replikationsarbeiten bislang noch zu wenig wertgeschätzt und gefördert. Eine stärkere Anerkennung von Replikationen sowohl bei wissenschaftlichen Zeitschriften als auch in der Forschungspolitik könnte dazu beitragen, das Vertrauen in die Ergebnisse zu erhöhen und das systematische P-Hacking zu erschweren. Letztlich ist P-Hacking ein komplexes Phänomen, das verschiedene Ebenen berührt – vom individuellen Verhalten bis hin zu institutionellen Rahmenbedingungen. Die Vermeidung von P-Hacking setzt daher ein ganzheitliches Umdenken in der Wissenschaft voraus.

Nur wenn Forschende, Lehrende, Institutionen und Verlage gemeinsam für Transparenz, Validität und ethische Standards eintreten, lässt sich das Problem effektiv bekämpfen. Ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit Daten und Analysen ist dabei nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht wünschenswert, sondern auch gesellschaftlich relevant, da wissenschaftliche Forschung die Grundlage für viele Entscheidungen und Innovationen bildet. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Bewusstsein für P-Hacking und seine Gefahren in Verbindung mit präventiven Maßnahmen wie Studienpreregistrierung, Datenöffnung, verbesserter statistischer Ausbildung, ethischer Förderung sowie strukturellen Veränderungen im Wissenschaftssystem einen wesentlichen Beitrag zu verlässlicheren Forschungsergebnissen leistet. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, das Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse zu erhalten und die Qualität zukünftiger Studien nachhaltig zu steigern.