GitHub ist eine der wichtigsten Plattformen für Softwareentwicklung und Versionierung weltweit. Entwickler, Unternehmen und Organisationen verlassen sich täglich auf den störungsfreien Betrieb dieser Plattform, um ihre Projekte zu verwalten, zu teilen und zu koordinieren. Wenn GitHub jedoch nicht erreichbar ist oder mit Fehlern reagiert, kann dies erheblichen Einfluss auf den Workflow und die Produktivität haben. Doch warum kommt es überhaupt zu solchen Ausfällen, wie erkennt man sie und welche Schritte sind sinnvoll, wenn GitHub down ist? GitHub liegt in der Cloud, was bedeutet, dass es oft von einer Vielzahl externer Faktoren beeinflusst werden kann. Technische Schwierigkeiten, geplante Wartungsarbeiten oder sogar Angriffe auf die Infrastruktur können dazu führen, dass Nutzer temporär keinen Zugriff auf Dienste erhalten.

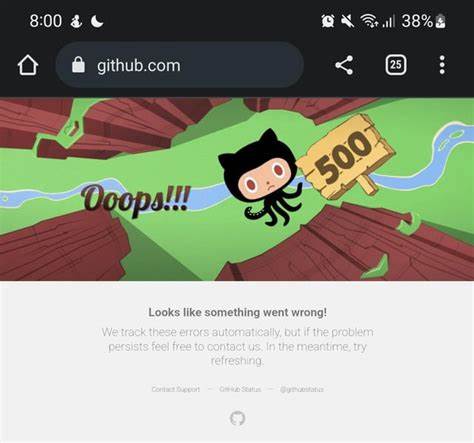

Besonders häufig berichten Anwender von Fehlern wie den bekannten HTTP-Statuscodes 500 (Serverfehler) und 503 (Dienst nicht verfügbar). Solche Fehler deuten darauf hin, dass die Server entweder überlastet oder intern fehlerhaft sind. Ein akutes Beispiel für einen solchen Ausfall war vor einigen Monaten zu beobachten, als zahlreiche Anwender weltweit – von den USA über Europa bis nach Schweden – von massiven Verzögerungen, Fehlerseiten und Verbindungsproblemen berichteten. Die Anfragen an die API, die für viele Automatisierungen und Integrationen zentral ist, wurden mit dem Fehlercode 503 beantwortet. In einigen Fällen konnten Nutzer nicht einmal ihre Repositories oder Projektseiten öffnen, was bedeutete, dass wichtige Funktionen wie das Hochladen von Code, Überprüfen von Pull Requests oder das Durchführen von automatisierten Tests nicht mehr möglich waren.

Die Analyse der Ursachen solcher Störungen zeigt oft ein komplexes Bild. So kann zum Beispiel ein Problem mit einem einzelnen Servercluster, das sich auf die Verfügbarkeit von bestimmten Funktionen wie GitHub Actions oder GitHub Copilot auswirkt, eine Kettenreaktion auslösen. Auch wenn die Statusseite von GitHub in der Regel recht zeitnah Updates bereitstellt, zeigen Nutzerberichte und Monitoring-Tools oft einen verzögerten Überblick, was die Unsicherheit bei den Anwendern noch verstärkt. Für Entwickler, die auf GitHub angewiesen sind, stellt sich dann die Frage, wie sie mit solchen Ausfällen umgehen können. Eine erste Maßnahme ist stets die Überprüfung der offiziellen Statusseiten wie www.

githubstatus.com und populärer Drittanbieter wie Downdetector, die Benutzerberichte in Echtzeit aggregieren. So kann man schnell einschätzen, ob es sich um ein lokales Problem oder einen globalen Ausfall handelt. In Zeiten, in denen GitHub down ist, empfiehlt es sich zudem, alternative Kommunikationswege zu nutzen, etwa Slack oder andere Kollaborationstools, um das Team auf dem Laufenden zu halten. Auf technischer Ebene sollten Entwickler darauf vorbereitet sein, ihre Infrastruktur resilient zu gestalten.

Das bedeutet, kritische Aufgaben zu automatisieren und gegebenenfalls Backups der Repositories lokal oder auf alternativen Plattformen bereitzuhalten. In fortgeschritteneren Anwendungsfällen kann es hilfreich sein, parallel zu GitHub auch andere Code-Hosting-Dienste wie GitLab oder Bitbucket als Backup zu verwenden. Dies bietet nicht nur Sicherheit bei Ausfällen, sondern verhindert auch monokulturelle Abhängigkeiten. Trotz aller technischen Maßnahmen ist auch die Kommunikation mit dem Support wichtig. Allerdings zeigte sich in einigen Ausfällen, dass auch die Support-Systeme von GitHub selbst gelegentlich nicht erreichbar waren, was die Situation zusätzlich erschwerte.

Für kritische Geschäftsanwendungen empfiehlt es sich deswegen, Supportpläne mit vereinbarten Service-Level-Agreements (SLAs) abzuschließen. So erhält man eine prioritärere Behandlung bei größeren Problemen. Darüber hinaus ist es sinnvoll zu verstehen, dass GitHub als globale Plattform auch eine enorme Komplexität mit sich bringt. Die Vielzahl der Nutzer, die gleichzeitig Pushes, Merges, Reviews und Synchronisationen ausführen, setzt die Infrastruktur immer wieder an ihre Grenzen. Dabei kann Spitzenlast durch größere Produkt-Updates, Veröffentlichungen von beliebten Open-Source-Projekten oder externe Ereignisse wie Cyberangriffe eine Rolle spielen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Sicherheitsaspekten. Selbst wenn es bei den meisten Ausfällen um technische Probleme geht, darf auch ein Angriff auf die GitHub-Struktur nicht ausgeschlossen werden. Angriffe wie Distributed-Denial-of-Service (DDoS) können die Verfügbarkeit von Webdiensten stören und für Ausfälle sorgen. Allerdings reagiert GitHub mit modernsten Sicherheitsmaßnahmen und einem Team aus Experten, um möglichst schnell Abhilfe zu schaffen und solche Risiken zu minimieren. Für die Zukunft kann man davon ausgehen, dass GitHub weiter in seine Stabilität investiert.

Neben der Optimierung der Infrastruktur werden auch Features verbessert, die das Monitoring und die Transparenz gegenüber den Nutzern erhöhen. Auch die Einführung von erweiterten Failover-Systemen und eine bessere Übersicht auf der Statusseite sollen künftig helfen, Ausfallzeiten zu minimieren und eine schnellere Reaktion zu gewährleisten. Abschließend ist die wichtigste Erkenntnis, dass weder GitHub noch irgendeine andere technische Plattform absolute Ausfallsicherheit garantieren kann. Technologie ist immer Fehlertoleranz und Redundanzverarbeitung ausgesetzt. Daher ist es entscheidend, vorbereitet zu sein, auf Störungen professionell zu reagieren und alternative Strategien im Arbeitsalltag zu integrieren.

Durch gezielte Vorsorge kann der Einfluss von GitHub-Ausfällen auf Projekte und Teams minimiert werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein GitHub Down zwar störend, aber kein Grund zur Panik ist, wenn man über die richtigen Ressourcen und Kenntnis verfügt. Die Kenntnis der Fehlerursachen, das Monitoring des Dienststatus und der Aufbau eines robusten Workflows sind entscheidende Faktoren, um Ausfallzeiten gut zu überstehen. Entwickler und Teams profitieren von einem reflektierten Umgang mit solchen Situationen und einer Vorbereitung, die mögliche Störungen abfedert und den Entwicklungsprozess so wenig wie möglich beeinträchtigt.