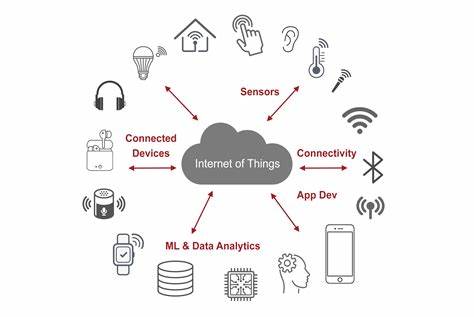

Iran hat kürzlich eine bedeutende Anweisung erlassen, die das Verhalten von Regierungsbeamten und deren Sicherheitskräften stark beeinflusst. Laut Berichten der staatlich verbundenen Nachrichtenagentur Fars hat die iranische Cyber-Sicherheitsbehörde angeordnet, dass Beamte und ihre Leibwächter keine Geräte mehr verwenden dürfen, die mit dem öffentlichen Internet oder Telekommunikationsnetzen verbunden sind. Diese Maßnahme wird als Reaktion auf die Befürchtungen verstanden, dass ausländische Staaten, insbesondere Israel, digitale Überwachung und Hackerangriffe gegen iranische Amtsträger nutzen könnten. Die neue Regelung stellt eine harte Linie im Kampf um digitale Sicherheit dar. Die Nutzung von Smartphones, Tablets, Laptops oder ähnlichen internetfähigen Geräten wird demnach für hochrangige Beamte stark eingeschränkt.

Diese Geräte gelten als potenzielle Einfallstore für Cyberangriffe und Spionageversuche. Im Kontext der angespannten Beziehungen zwischen Iran und Israel sowie der allgemeinen geopolitischen Lage im Nahen Osten, ist dieser Schritt ein Ausdruck der wachsenden Unsicherheit und des Misstrauens gegenüber externen Akteuren. Neben den unmittelbaren Sicherheitsbedenken reflektiert das Verbot auch die breitere Bedrohung durch Cyberangriffe, die in den letzten Jahren an Intensität und Komplexität zugenommen haben. Staaten weltweit verstärken ihre Cyber-Abwehrsysteme, doch Iran scheint mit der strikten Kontrolle der Kommunikationsmittel seiner Beamten einen eigenen Weg zu gehen, der vor allem präventiv wirken soll. Die Angst vor digitaler Spionage und das Risiko der Kompromittierung sensibler Informationen treiben diese Entwicklungen voran.

Für die betroffenen Beamten bedeutet dies nicht nur eine Umstellung in der täglichen Arbeit, sondern auch erhebliche Einschränkungen in der Erreichbarkeit und Flexibilität. Der Verzicht auf internetfähige Geräte schränkt Informationszugang, Kommunikation und Arbeitsmethoden stark ein, was auch die Effizienz innerhalb der Regierungsführung beeinträchtigen kann. Es ist anzunehmen, dass gleichzeitig alternative sichere Kommunikationswege und spezielle, abgeschirmte Technologien genutzt werden, um die Handlungsfähigkeit der Behörden aufrechtzuerhalten. Diese neue Regelung wird von Experten als ein Ausdruck einer tiefgreifenden Cyber-Paranoia betrachtet, die sich in autoritären Regierungen oft verstärkt, gerade wenn internationale Spannungen und Konflikte die politischen Rahmenbedingungen dominieren. Der Iran sieht sich seit Jahren einer Vielzahl von externen Bedrohungen gegenüber, angefangen bei wirtschaftlichen Sanktionen bis hin zu verdeckten Operationen und Cyberattacken.

Der Schritt, die Geräte seiner Entscheidungsträger streng zu kontrollieren, zielt darauf ab, Informationen besser zu schützen und die Gefahr von gezielten Hacks zu minimieren. Im weiteren Kontext ist der Vorstoß ein Beispiel für den zunehmenden Einfluss der Cybersecurity auf die internationale Politik. Staaten investieren massiv in digitale Verteidigungssysteme und versuchen, Schwachstellen in ihren eigenen Strukturen zu erkennen und auszumerzen. Die Kontrolle über alle digitalen Kommunikationsmittel wird zunehmend als Teil der nationalen Sicherheit betrachtet, was dazu führt, dass technologische Einschränkungen selbst in wichtigen Regierungsstellen durchgesetzt werden. Parallel zeigen auch andere Länder ähnliche Aktionen, wenn es um den Schutz ihrer Beamten geht.

Oftmals werden Geräte, die als unsicher eingestuft werden, verbannt, und durch speziell konfigurierte, sichere Hardware ersetzt. Solche Maßnahmen sind jedoch mit einem Balance-Akt verbunden, da die Balance zwischen Schutz der Daten und der Handlungsfähigkeit der Amtsträger stets neu ausgehandelt werden muss. Iran steht zudem vor der Herausforderung, dass der technologische Rückstand im Vergleich zu westlichen Staaten und auch zu Israel erheblich ist. Dies erschwert es, hochentwickelte Sicherheitslösungen zu implementieren, weshalb das Land auf strengere Verbote und Kontrollen zurückgreift, um Sicherheitsrisiken zu minimieren. Dies führt zu einer eher konservativen und restriktiven Herangehensweise, die sich vor allem in der Einschränkung der Nutzung internetfähiger Geräte niederschlägt.

Diese Entscheidung hat auch Auswirkungen auf das gesamte Umfeld der iranischen Regierungsarbeit. Die Einschränkung privater und dienstlicher Kommunikation erschwert die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, Autofahrer und Sicherheitskräfte müssen auf traditionelle Kommunikationsmethoden zurückgreifen, die teils als veraltet gelten, aber als sicherer eingestuft werden. Die Entscheidungsträger im Iran setzen damit ein starkes Signal in Richtung Abschottung und Eigenständigkeit in der Cyberverteidigung. Auch die Öffentlichkeit und unabhängige Experten sehen in dieser Entwicklung Hinweise auf wachsende Unsicherheiten im Land. Die Angst vor verdeckten Operationen und Überwachungsprogrammen hat in der Bevölkerung bereits zu einem gesteigerten Misstrauen gegenüber elektronischen Geräten geführt.

Die Beamtenanweisung könnte somit auch indirekt das Bewusstsein für digitale Sicherheit und Cyberrisiken auf breiterer Ebene fördern. Weiterhin bleibt abzuwarten, inwieweit diese Maßnahmen effektiv dazu beitragen können, Cyberattacken zu verhindern. Auch wenn die strikte Regulierung der Gerätnutzung ein erster Schritt ist, kann Cyber-Sicherheit nur ganzheitlich gewährleistet werden, wenn gleichzeitig moderne Schutztechnologien, Schulungen für Angestellte und kontinuierliche Überwachungshandlungen durchgeführt werden. Im Spannungsfeld von Sicherheit und Effizienz müssen Lösungen gefunden werden, die Schutz bieten, ohne Innovation und Austausch zu behindern. Auch international wird dieser Schritt natürlich sehr genau beobachtet.

Für Länder wie Israel, die als vermutete Akteure hinter vielen Cyberattacken gegen den Iran gelten, sind solche Maßnahmen ein erneutes Indiz für die Ernsthaftigkeit der Bedrohungslage. Für die diplomatischen Beziehungen bedeutet es, dass auch Cybersecurity zunehmend zum Thema in Verhandlungen und internationalen Foren wird. Trotz aller Kritik an der Restriktion betont die iranische Regierung, dass der Schutz der nationalen Sicherheit Vorrang habe. In einer Welt, in der digitale Attacken nicht nur Daten löschen, sondern auch kritische Infrastrukturen gefährden können, bleibt die Absicherung der Kommunikationswege ein zentrales Anliegen. Insgesamt verdeutlicht der Bann internetfähiger Geräte für Beamte im Iran, wie stark bereits heute Cybersicherheit in den Bereich der geopolitischen Strategie eingedrungen ist.