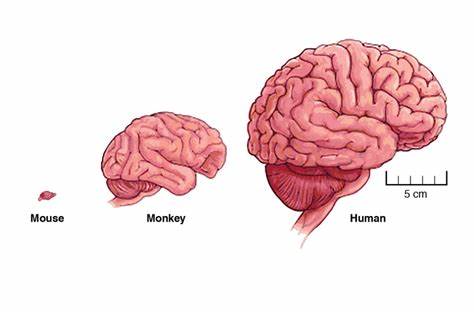

Die Evolution des menschlichen Gehirns fasziniert Wissenschaftler seit langem. Unser Gehirn, das mit rund 1.400 Gramm deutlich größer und komplexer ist als das vieler anderer Säugetiere, ermöglicht uns komplexes Denken, Sprache und Kultur. Die genetischen Grundlagen für diese außergewöhnliche Entwicklung waren bis vor Kurzem weitgehend ein Rätsel. Doch neueste Forschungen geben nun spannende Einblicke: Durch das Einfügen eines bestimmten Abschnitts menschlicher DNA in das Erbgut von Mäusen wuchsen deren Gehirne deutlich größer als normal.

Diese Entdeckung stellt eine bedeutende Errungenschaft dar und wirft ein neues Licht auf die Genetik, welche die Gehirnentwicklung beim Menschen maßgeblich beeinflusst hat. Die Studie, veröffentlicht in der renommierten Fachzeitschrift Nature, zeigt auf, dass ein menschliches Genfragment, das während der Evolution lediglich bei Menschen vorkommt, das Wachstum von Gehirnzellen bei Mäusen fördert. Dieses Genfragment trägt den Namen NOTCH2NL und zählt zu den sogenannten „humanen Nachahmergenen“, die sich von anderen Primaten unterscheiden. Die Forscher fügten dieses Stück DNA Mäusen hinzu, weil man vermutete, dass es einen Anteil daran haben könnte, warum das menschliche Gehirn so groß und komplex geworden ist. Die Mäuse, welche das menschliche Genfragment tragen, entwickelten nicht nur größere Gehirne, sondern zeigten auch verdickte Rindenregionen und eine verstärkte neuronale Proliferation.

Diese Veränderungen deuten darauf hin, dass NOTCH2NL die Zellteilung und Differenzierung von Gehirnzellen fördert. Die Folge ist ein Gehirn mit ausgeprägterer Hirnrinde, die für viele kognitive Funktionen verantwortlich ist. Diese Ergebnisse sind wegweisend, weil sie erstmals eine direkte genetische Verbindung zwischen einem menschlichen DNA-Abschnitt und der Entwicklung eines größeren Gehirns in einem lebenden Organismus demonstrieren. Damit bietet diese Forschung wertvolle Hinweise zur Erklärung, wie sich das menschliche Gehirn im Lauf der Evolution vergrößert hat. Die Bedeutung dieser Erkenntnis geht weit über das reine Verständnis der menschlichen Evolution hinaus.

Neurowissenschaftler erhoffen sich davon bessere Einsichten in Entwicklungsstörungen wie Mikrozephalie oder andere Erkrankungen, bei denen das Gehirnwachstum gestört ist. Wenn klar ist, welche genetischen Faktoren eine Rolle spielen, könnte dies langfristig neue Therapieansätze ermöglichen oder zur Entwicklung von präventiven Maßnahmen führen. Zudem sorgt das Verständnis darüber, wie bestimmte Gene das Gehirnwachstum beeinflussen, für neue Impulse in der regenerativen Medizin und bei der Erforschung neurodegenerativer Krankheiten. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Forschung mit gentechnisch veränderten Mäusen streng kontrolliert und ethisch begleitet wird. Die Experimente helfen dabei, den Einfluss einzelner Gene exakt zu untersuchen, ohne dabei menschliches Leben oder Entwicklung zu gefährden.

Durch diese Modellorganismen können genetische Funktionen isoliert analysiert und Rückschlüsse auf komplexe biologische Prozesse gezogen werden. Die Rolle von NOTCH2NL als evolutionärem Schlüsselfaktor passt auch zu anderen genetischen Studien, die immer wieder zeigen, dass die Expansion bestimmter Genfamilien im menschlichen Genom eine zentrale Rolle bei der Gehirnentwicklung spielte. In Kombination mit weiteren Faktoren, wie dem Zusammenspiel zahlreicher anderer Gene und epigenetischer Mechanismen, könnte dieses Genfragment maßgeblich den evolutionären Vorteil verschafft haben, den der Mensch heute genießt. Neben dem rein biologischen Wissen wirft diese Forschung auch philosophische Fragen auf, etwa wie viel von unserer geistigen Fähigkeit letztendlich genetisch vorbestimmt ist und welchen Beitrag Umwelt und Erziehung liefern. Die enge Verbindung zwischen genetischer Ausstattung und Entwicklungsumwelt ist Gegenstand vieler interdisziplinärer Studien, die nun durch die neuen genetischen Erkenntnisse noch facettenreicher werden.

Die bahnbrechende Entdeckung dieses DNA-Segments wird sicher weitere Forschungen anregen. Biologen und Neurowissenschaftler sind besonders daran interessiert, weitere human-spezifische Gene zu identifizieren, die zusammen die enorme Komplexität unseres Gehirns möglich machten. Darüber hinaus wollen Forscher untersuchen, wie diese Gene in verschiedenen Hirnregionen wirken und wie sie die neuronale Vernetzung und Funktion beeinflussen. Die zukünftige Forschung könnte auch die Entwicklung von neuen Arzneimitteln inspirieren, die auf genetischen Mechanismen basieren und möglicherweise die kognitive Gesundheit verbessern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Einfügen eines bestimmten menschlichen DNA-Segments in Mäuse ein wertvolles Werkzeug ist, um die Rätsel um die Evolution des menschlichen Gehirns zu entschlüsseln.

Diese Erkenntnisse bieten nicht nur spannende Einblicke in die genetischen Grundlagen unseres Geistes, sondern können auch wichtige Impulse für die Medizin und Hirnforschung geben. Der verantwortungsbewusste Umgang mit solchen genetischen Technologien bleibt dabei essenziell, um ethische Grenzen zu wahren und den größtmöglichen Nutzen für die Gesellschaft zu sichern. Die weitere Erforschung dieses DNA-Segments wird mit Spannung erwartet. Sie besitzt das Potenzial, unser Verständnis vom menschlichen Gehirn und seiner Evolution nachhaltig zu verändern. Gleichzeitig eröffnet sie Perspektiven für die Entwicklung innovativer Therapien, die auf molekularer Ebene ansetzen und in Zukunft vielleicht neurologische Erkrankungen wirksamer behandeln können.

Die Verbindung von evolutionärer Biologie, Genetik und Neurowissenschaft zeigt einmal mehr, wie eng unsere Disziplinen miteinander verknüpft sind, wenn es darum geht, das komplexeste Organ des Menschen zu verstehen – unser Gehirn.

![No one knows why AI works [video]](/images/07640BBC-0ED4-4C5C-9DCD-D606AB341BD5)