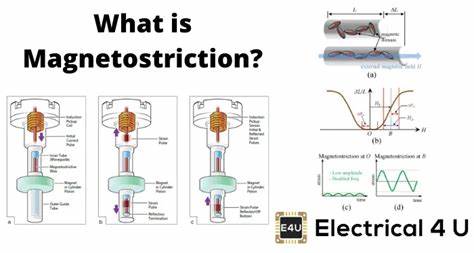

Magnetostriktion ist ein faszinierendes physikalisches Phänomen, das sich mit der Form- und Volumenänderung magnetischer Materialien im Zusammenhang mit deren Magnetisierung beschäftigt. Bereits im Jahr 1842 wurde die Magnetostriktion von James Joule erstmals beobachtet, als er in einem Eisenstab eine Längenänderung bei der Einwirkung eines Magnetfeldes bemerkte. Das Erforschen und Verstehen dieses Effekts hat in den folgenden Jahrzehnten zu bedeutenden technischen Entwicklungen geführt, die heute in verschiedenen Bereichen der Elektronik, Sensorik sowie der industriellen Fertigung eine wichtige Rolle spielen. Das grundlegende Prinzip der Magnetostriktion beruht auf der Tatsache, dass ferromagnetische Materialien in ihrer inneren Struktur aus sogenannten magnetischen Domänen bestehen. Diese Domänen sind Bereiche, in denen die magnetischen Momente der Atome gleichgerichtet sind.

Wenn ein Magnetfeld auf einen solchen Werkstoff wirkt, verschieben sich die Grenzen zwischen den Domänen oder die Domänen selbst drehen sich, um das Magnetfeld zu optimieren. Diese Änderungsprozesse gehen mit einer messbaren Deformation des Materials einher, da unterschiedliche Kristallrichtungen verschiedene Längenänderungen mit sich bringen. Die Ursache dieses Effekts ist die magnetokristalline Anisotropie. Mit anderen Worten ist es energetisch günstiger, die magnetische Ausrichtung in bestimmten Kristallrichtungen vorzunehmen als in anderen, sodass sich das Material in Folge der Magnetisierung physikalisch verformt. Die relativ kleinen Volumen- und Längenänderungen der Materialien, die im Bereich von etwa einer Millionstel Veränderung liegen, sind durch moderne Messtechniken heute sehr präzise erfassbar.

Ein charakteristisches Merkmal der Magnetostriktion ist die Hysterese, also die Abhängigkeit der Verformung nicht nur vom aktuellen Magnetsystem-Zustand, sondern auch von dessen Vorgeschichte. Diese sogenannte magnetostriktive Hystereseschleife kann mit theoretischen Modellen wie dem Jiles-Atherton-Modell beschrieben werden. Im Gegensatz zur Magnetostriktion, bei der magnetische Felder die Deformation auslösen, ist die Elektrostriktion die entsprechende Deformation als Reaktion auf elektrische Felder. Beide Effekte sind für mechanische Aktuatoren und Sensoren von hoher Bedeutung, aber die Magnetostriktion ist speziell für ferromagnetische Materialien charakteristisch. Zu den bedeutendsten magnetostriktiven Materialien zählen klassische Ferrometalle wie Eisen, Nickel und speziell Kobalt.

Kobalt allein besitzt unter reinen Elementen die größte Magnetostriktion bei Raumtemperatur und zeigt eine Längenänderung von ungefähr 60 Mikrostrains. Dies bedeutet, dass das Material seine Länge um etwa sechzig zehnmillionstel verändert. Allerdings sind hier auch moderne Legierungen und Verbundstoffe von großer Bedeutung, da sie häufig höhere Magnetostriktion bei besseren mechanischen Eigenschaften bieten. Eine berühmt-berüchtigte Legierung ist Terfenol-D, benannt nach den Elementen Terbium, Dysprosium und Eisen, welche zusammen einen Magnetostriktionseffekt von bis zu 2000 Mikrostrains bei Raumtemperatur erzeugen kann. Diese Legierung ist spröde und daher eingeschränkt in der Verwendung, besitzt aber wegen der riesigen Formänderung ein enormes Potenzial für Anwendung in Schwerindustrie, Sonartechnik und präzisen Mikrosystemen.

Neben Terfenol-D haben sich neuere Legierungen wie Galfenol (eisen-gallium) und Alfer (eisen-aluminium) etabliert. Diese bieten weniger extreme Magnetostriktion, sind jedoch deutlich robuster und leichter zu verarbeiten. Dadurch finden sie breite Anwendungen in Sensoren, Aktuatoren und Energiegewinnungssystemen, bei denen auch die Haltbarkeit und Formbarkeit des Materials entscheidend sind. Ebenfalls von großer praktischer Relevanz sind amorphe magnetostriktive Legierungen wie Metglas, welche als dünne Schichtmaterialien verwendet werden können. Dank ihrer speziellen Mikrostruktur weisen solche Werkstoffe meist eine niedrige Anisotropieschwelle und einen starken ΔE-Effekt auf, das heißt sie besitzen variable Elastizitätsmoduln unter magnetischer Einwirkung.

Dies eröffnet vor allem im Bereich der mikroelektromechanischen Systeme (MEMS) zahlreiche innovative Anwendungsmöglichkeiten. Ferner ist Cobalt-Ferrit zu erwähnen, ein Keramikmaterial, das wegen seiner guten Magnetostriktionswerte auch ohne den Einsatz seltener Erden eine Alternative zu schwer zu beschaffenden Legierungen wie Terfenol-D darstellt. Die magnetostriktionseigenschaften dieses Materials lassen sich gezielt durch verschiedene Herstellungsverfahren, darunter magnetfeldunterstützte Kompaktierung oder Reaktion unter uniaxialem Druck, steuern. Somit kann die Leistungsfähigkeit für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert werden. Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften dieser Materialien hängen stark von ihrer Mikrostruktur ab.

Einzelkristalle verfügen über besonders hohe Magnetostriktionswerte, sind jedoch aufgrund anisotroper mechanischer Stärke anfälliger für Brüche. Polykrilline Materialien haben dagegen tendenziell bessere mechanische Robustheit, weshalb man durch gezielte thermische und mechanische Behandlung eine optimale Kombination aus Mikrostruktur und magnetostriktivem Verhalten anstrebt. Ein wichtiges Verfahren ist die Erzeugung einer Textur mit bevorzugter Orientierung, die sogenannten {011}-Körner. Diese Orchestierung der Mikrostruktur führt dazu, dass magnetische Domänen sich effizienter ausrichten können und somit die nutzbare Magnetostriktion steigt. Dabei helfen spezielle Legierungselemente wie Boride oder Niobcarbid, die das Kornwachstum steuern und für den Materialverbund „pinning“-Effekte hervorrufen.

Darüber hinaus ist die Anwendung von mechanischen Vorspannungen, zum Beispiel in Form von Kompressionsspannung, ein bewährter Weg, die Magnetostriktion zu steigern. Durch gezielte Vorspannung kann die anfängliche Ausrichtung der magnetischen Domänen beeinflusst werden, womit eine bis zu 90 prozentige Erhöhung des Magnetostriktionseffekts erzielt wird. Solche Verfahren sind besonders bei der Fertigung von Aktuatoren relevant, wo das Ziel ist, die maximale mechanische Bewegung zu erzeugen. Auf theoretischer Ebene sind die magnetostriktiven Eigenschaften komplex und nichtlinear. Für kleine Magnetfelder können einfache piezomagnetische Modelle ausreichen, um das Verhalten zu beschreiben.

Bei höheren Feldern und stärkerer Belastung bedarf es jedoch fortgeschrittener makroskopischer Modelle, wie dem Preisach- oder dem Jiles-Atherton-Modell, die Hysterese und nichtlineare Effekte detailliert berücksichtigen können. Die Verbindung von magnetische und mechanische Reize wird in sogenannten konstitutiven Materialmodellen dargestellt, die sowohl Belastung als auch Magnetisierung inkludieren. Neuere Entwicklungen in diesem Bereich zielen darauf ab, recheneffiziente und dennoch präzise Vorhersagemodelle zu schaffen, um das Zusammenspiel von Magnetostriktion und mechanischem Verhalten besser zu verstehen und vor allem für Materialdesign und industrielle Anwendungen nutzbar zu machen. Was die Anwendungen der Magnetostriktion betrifft, so ist der Bereich äußerst vielfältig. Historisch spielte die Technologie eine Rolle bei der Entwicklung von Magnetostriktionsgedächtniselementen, sogenannten Delay-Lines, die eine frühe Form von Computerspeichern darstellten.

In der modernen Technik sind Magnetostriktive Materialien wesentlicher Bestandteil von Sensoren, die mechanische Deformationen oder magnetische Felder in elektrische Signale wandeln. Sie ermöglichen Präzisionsmessungen in der Industrie, wie zum Beispiel in der Positionierungstechnik oder in der Überwachung von Maschinenzuständen. Ein weiterer wichtiger Zweig sind Aktuatoren, also Geräte, die elektrische Signale in mechanische Bewegungen umsetzen. Magnetostriktive Aktuatoren haben den Vorteil, sehr schnell und präzise auf elektrische Steuerungen reagieren zu können und sind dabei sehr robust. Dies findet Anwendung im Maschinenbau, in der Luft- und Raumfahrt sowie in medizinischen Geräten.

Bekannt ist auch der magnetostriktionseffektbedingte Schall, der als elektromagnetisch induzierter Hörschall in Transformatoren oder Hochspannungsgeräten zu hören ist. Die tatsächliche Geräuschentwicklung beruht auf den kleinen, aber schnellen Längenänderungen im Kernmaterial durch wechselnde Magnetfelder. Technisch wird oft versucht, diesen Effekt zu minimieren, um Emissionen und Energieverluste zu reduzieren. Innovative Einsatzfelder sind im Bereich der Energiegewinnung zu finden. Durch die Kopplung mechanischer Vibrationen mit magnetostriktiven Materialien lassen sich umweltfreundliche Energieharvester konstruieren, die Kleinspannungen aus Bewegungen erzeugen und kleine Sensoren oder Kontrollsysteme versorgen können.

Die Kombination von Magnetostriktion mit Mikro- und Nanotechnologien eröffnet zudem ständig neue Möglichkeiten. Beispielsweise können magnetostriktive dünne Schichten in mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) verwendet werden, um auf kleinstem Raum bewegliche Aktuatoren oder hochsensible Sensoren herzustellen. Ausblickend werden Werkstoffe mit höherer Magnetostriktion, verbessertem mechanischem Verhalten sowie günstigen Herstellungsverfahren weiter erforscht. Insbesondere der Verzicht auf seltene Erden und die Entwicklung nachhaltiger Legierungen stehen dabei im Fokus. Zudem rückt die Integration in digitale Systeme und Künstliche Intelligenz zur Echtzeitüberwachung und adaptiven Steuerung magnetostriktiver Komponenten immer mehr in den Mittelpunkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Magnetostriktion ein grundlegendes physikalisches Prinzip ist, das durch gezielte Materialauswahl und Prozessoptimierung enorme praktische Anwendungen ermöglicht. Von der klassischen Sonartechnik über hochpräzise Sensorik bis hin zu innovativen Energieharvesting-Systemen prägt dieser Effekt viele Bereiche der modernen Technik. Das Verständnis dieser komplexen Wechselwirkung zwischen Magnetismus und Mechanik eröffnet weiterhin spannende Perspektiven für Forschung und Industrie.