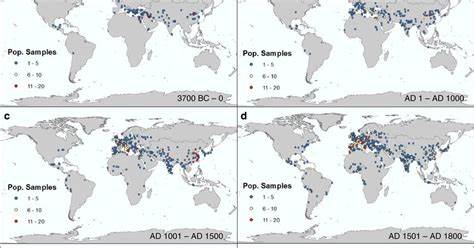

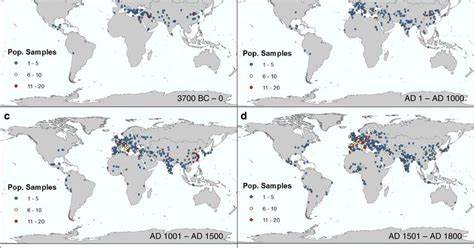

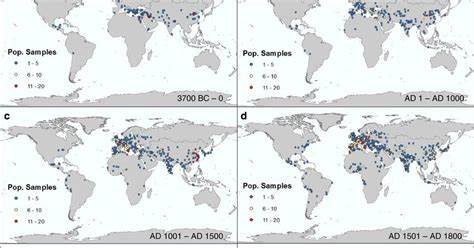

Die Urbanisierung ist eine der prägendsten Entwicklungen der Menschheit und hat unsere Geschichte, Gesellschaften und die Umwelt tiefgreifend beeinflusst. Sie begleitet die Menschheit seit Jahrtausenden und verändert ständig die Lebensweise, Wirtschaftsstruktur und das ökologische Gleichgewicht. Um das Verständnis moderner urbaner Herausforderungen zu vertiefen, ist es unerlässlich, einen weiten historischen Blick auf die globale Entwicklung von Städten zu werfen. Ein außergewöhnliches Forschungsprojekt hat einen Datensatz erschaffen, der eine räumliche und zeitliche Darstellung von städtischen Siedlungen weltweit über einen Zeitraum von 6.000 Jahren – von 3700 v.

Chr. bis 2000 n.Chr. – bietet. Diese neuartige Datenbank ermöglicht es Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit, die langzeitlichen Trends und Muster der Urbanisierung auf globaler Ebene zu erforschen und besser zu verstehen.

Die Grundlage für diesen Datensatz bilden zwei bedeutende historische Quellen. Zum einen die Arbeit des Historikers Tertius Chandler mit seinem Werk „Four Thousand Years of Urban Growth“ und zum anderen die Forschung des Politikwissenschaftlers George Modelski, der in „World Cities: -3000 to 2000“ zusätzlich wichtige Daten vor allem zur Frühgeschichte der Stadtentwicklung ergänzt hat. Chandler konzentrierte sich vor allem auf die bevölkerungsstärksten Städte unterschiedlicher Epochen mit klar definierten Mindestgrößen, während Modelski die historische Abdeckung durch Hinzunahme archäologischer und historischer Quellen erweiterte und kleinere Städte sowie neue Definitionen von Urbanität berücksichtigte. Die Kombination dieser beiden Datensätze – mit ihrer sorgfältigen Digitalisierung, Korrektur und Geokoordinaten-Zuweisung – schafft einen einmaligen Schatz für die Forschung. Eines der zentralen Anliegen dieser Forschung war es, zu untersuchen, inwiefern urbane Zentren historisch bevorzugt in fruchtbaren Agrargebieten entstanden und welche Rolle natürliche Ressourcen bei der Entwicklung und dem Wachstum von Städten spielten.

Die ursprünglichen Städte – wie jene im Gebiet des Fruchtbaren Halbmondes, speziell Mesopotamien – verdeutlichen diese enge Verbindung zwischen landwirtschaftlicher Produktivität und Urbanisierung. Dennoch gab es bis jetzt kaum systematische Daten, die diese Hypothese empirisch testen konnten. Der neu geschaffene Datensatz bietet nun nicht nur stichprobenartige Bevölkerungszahlen, sondern auch eine präzise räumliche Verortung von Stadtzentren, was eine differenzierte geographische Analyse ermöglicht. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass historische Bevölkerungsdaten selten lückenlos sind. Insbesondere die Zeit vor dem ersten Jahrtausend v.

Chr. ist geprägt von zeitlichen und räumlichen Lücken oder Unsicherheiten. Die Daten konzentrieren sich oft auf Städte von herausragender Bedeutung oder Größe, was eine umfassende Abbildung aller Siedlungen und deren Bevölkerungen faktisch unmöglich macht. Dennoch kann der Datensatz wertvolle Einblicke geben, etwa in Verschiebungen von urbanen Zentren über Jahrhunderte und Jahrtausende. So wird etwa die Wanderung der globalen Bevölkerungsmitte nachvollziehbar, die im Laufe der historischen Entwicklungen westwärts wanderte und sich im Verlauf der Jahrhunderte auch wieder umkehrte.

Der Prozess, die historischen Zahlen in eine räumliche Form zu bringen, stellte die Forscher vor große Herausforderungen. Ursprünglich wurden die Daten in tabellarischer Form oder als gedruckte Listen mit teilweise ungenauen oder veralteten Ortsangaben gesammelt. Daher war es notwendig, die Namen von Städten zu harmonisieren, alternative Bezeichnungen zuzuordnen und vor allem verlässliche geographische Koordinaten für jeweils unterschiedliche Zeiträume zu ermitteln. Dabei halfen geografische Datenbanken wie GeoNames, spezielle Archäologie-Register sowie historische Atlanten. Um Fehler zu minimieren, erfolgte eine mehrfache Überprüfung durch manuelle Nachschlageprozesse und die Zuordnung zu länder- und regionsspezifischen Einträgen.

Zudem wurden unterschiedliche Definitionen von „Stadt“ berücksichtigt, da sich die Begriffe und Schwellenwerte je nach Epoche und Kultur stark unterscheiden. Während einige Quellen ab einer Bevölkerungszahl von 10.000 Einwohnern von „Stadt“ sprechen, nutzen andere deutlich höhere Grenzen, je nach zeitlichem und regionalem Kontext. Auch die räumliche Ausdehnung urbaner Räume variiert, weshalb sich der Datensatz auf die punktuelle Darstellung des Stadtzentrums konzentriert und keine flächenbezogenen Urban Extents enthält. Für viele historische Städte ist eine genaue Flächenbestimmung ohnehin kaum möglich.

Der historische Datensatz hat neben seinem wissenschaftlichen Wert auch praktische Funktionen. Er bietet eine wichtige Grundlage, um zeitliche Trends der Urbanisierung nachzuvollziehen, etwa die Phasen von Wachstum, Stabilität und auch Niedergang einzelner urbaner Zentren. Die Verteilung und Größe der Städte spiegeln dabei nicht nur demographische Entwicklungen wider, sondern auch politische, wirtschaftliche und kulturelle Veränderungen. Der Verlauf der Urbanisierung über Jahrtausende zeigt beispielsweise, wie sich komplexe gesellschaftliche Strukturen herausbildeten, wie Handel und Kommunikation sich entwickelten und wie umweltbedingte oder bewaffnete Konflikte die menschlichen Siedlungen beeinflussten. Heute, da die Weltbevölkerung mehrheitlich in urbanen Gebieten lebt, ist das Verständnis historischer Muster der Stadtentwicklung besonders wichtig, um die Herausforderungen gegenwärtiger und zukünftiger Urbanisierung zu bewältigen.

Die Belastungen durch Klimawandel, Ressourcenknappheit, soziale Ungleichheit und nachhaltige Stadtplanung verlangen einen tiefen Einblick in die langfristigen Entwicklungen, um aus der Vergangenheit zu lernen und fundierte Entscheidungen treffen zu können. Neben akademischen Fachgebieten wie Geschichte, Archäologie, Geografie und Soziologie profitieren auch Umweltwissenschaften und Urbanistik von diesen Daten. Die Möglichkeit, räumliche Urbanisierung über viele Jahrhunderte abzubilden, eröffnet neue Perspektiven auf die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt, etwa wie städtische Gebiete die lokalen Ökosysteme veränderten oder wie Klasse, Institutionen und Infrastruktur das Wachstum von Städten beeinflussten. Der Datensatz kann auch zur Validierung oder Ergänzung moderner Bevölkerungsstatistiken verwendet werden. Üblicherweise stehen erst für die Zeit seit Mitte des 20.

Jahrhunderts global vergleichbare und räumlich explizite Daten zur Verfügung. Durch die historische Einbettung der urbanen Bevölkerung werden langfristige Trends und zyklische Muster sichtbar, die sonst verborgen bleiben. Dies ermöglicht auch besseres Modellieren von Urbanisierungspfaden und trägt zum Verständnis von urbanen Skalengesetzen und Rangordnungen der Städte bei. Natürlich ist der Datensatz nicht ohne Einschränkungen. Die begrenzte Verfügbarkeit verlässlicher Quellen für viele Regionen, vor allem für Afrika, Amerika und Teile Asiens, sowie temporale Lücken vor allem in frühen Epochen wirken sich auf die Vollständigkeit aus.

Auch methodische Herausforderungen in Bezug auf Dateninterpolation, Schätzungen und Verlässlichkeit der Quellen müssen kritisch berücksichtigt werden. Dennoch ist dieser Versuch, 6.000 Jahre urbaner Entwicklung weltweit räumlich zu erfassen, einzigartig und bietet ein Fundament für künftige Forschung. Der offene Zugang zu den digitalisierten Datensätzen ermöglicht eine breite Nutzung und kritische Überprüfung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft. So kann die Datenbank kontinuierlich erweitert, korrigiert und verfeinert werden.